あなたはどう見る?

2019.2.17(日)14:00~

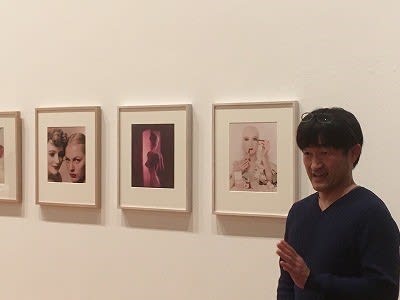

ナビゲーター 春日美由紀

(石見美術館提供)

(石見美術館提供)

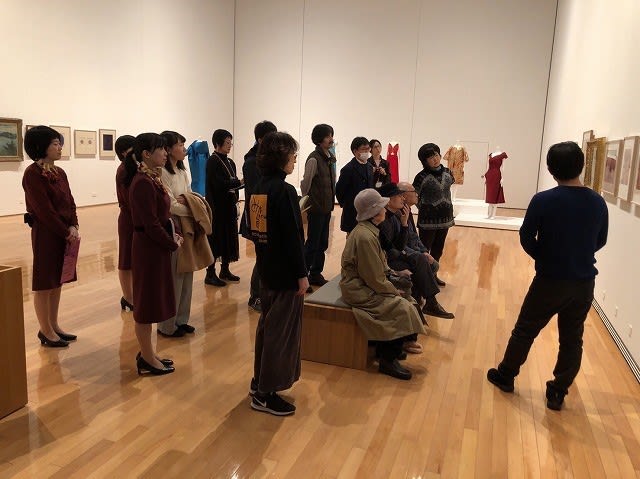

グラントワの石見美術館で対話型鑑賞会を始めて8年目を迎えました。今回は展示室が変わって明るい雰囲気です。前回早めに美術館に到着して、たまたまC室(今回の展示室)に私だけしかいなくて独り占めしてみたときに、展示室全体からみえてくるものがありました。展示者(学芸員 今回の場合は廣田理紗学芸員)の思いというか、展示の意図を垣間見たような気がしました。それで、私のみえているものと、鑑賞する皆さんがみるものは同じなのだろうか、違うのだろうかという疑問?好奇心が湧き、展示自体を鑑賞するという大それたことを思いつきました。

鑑賞は以下のように流れました。※音声録音を文字に起こしたものを一部修正

(〇は鑑賞者 ☆はナビの言葉)

☆今日は、この展示会場自体を鑑賞したいと思います。まずはじっくりみていただいて、気付かれたことや考えたことを何でもお話しいただけたらと思います。

〇真ん中で右半分は赤、左半分が青だと思う。

☆気づかれていた方他におられますか?と、訊ねるとほとんどの方が挙手された。他に発見はありませんか?と、促す。

〇部屋はスクエアで直線的で固い感じがするが、天井は曲線で柔らかい感じで、ここも対称的。赤と青、曲線(円)とスクエア、全体が対称的な気がする。

〇東西と南北で対称。東西の作品は裸婦像は岡本太郎が言ったように「きれいであってはならない。」的な作品で、森英恵のファッションはその対極にある「きれいなもの」。その間はグラデーション的につなげた作品が並んでいるのかな?

〇色が赤と青で対称的なだけでなく、展示されているものの並べられ方も対称的で、しかも、扱っているものについても似ている。しかも色は赤と青。

☆展示されている作品の取り扱っている内容も対称的であるということですね。他に?

〇みる感覚が違った。

☆みる感覚の違いとは?もう少し具体的に。

〇展示室に入った時に正面のファッション作品に引き付けられた。バーンとインパクトがある。でも、順番に壁に沿って作品をみていくと、作品同士が近くて、一つの作品をみることに集中できない。隣の作品が視野に入ってしまう。見づらさがあった。

☆隣の作品が目に入って集中できなかったということですね。

〇昭和的。有福温泉の作品。「雪降るや、昭和は遠くなりにけり」って感じ。

☆どこから?

〇ファッションもコンテンポラリーではない。「昭和の匂い」がプンプンするように思う。

☆昭和は日本が近代化し、ヨーロッパに追いつけ追い越せで、ファッションも森英恵さんは世界に打って出た。それはまさに昭和の日本の出来事ですね。

〇全体が女性的なものの中に異質なものがある。青のテキスタイルデザインの作品は重機がモデルになっているようにみえるので、これは男性的だと思う。これだけ異質。

☆異なるものがある。でも強く男性的ではない?

〇いや、これだけは男性の強さを感じる。

☆異質なものがあるということですね。

☆皆さん、たくさんのことを考えてくださっているが、赤と青の色の意味と、多く女性が描かれていることについて、何か考えられることはないですか?

(※ここで展示の意味に迫りたかったのだが・・・。)

〇特に展示そのものについて展示物の色とか種類とかはあるかも知れないが、精神性は無いのでは?会場の奥と入り口側に俗っぽいものが両方ある。あんまり現実的でないというか、僕らにとっては、リアイリティのないような対象があるというか、そんな気がする。

☆僕らとおっしゃったが、僕らの「ら」は誰を指す?

〇一般大衆。

☆一般大衆ですか?男性?

〇いや、女性だって、こんなドレス着ないでしょ?

☆いや、この前の会の最後の所で、高齢の女性が「着たい。」っておっしゃってましたよ。それくらいな気持ちになる、パワーのある作品かと?

〇「着たい」のと「着る」は違う。でも、「日常的でない」に訂正します。

〇色のパースペクティヴ、蝶々のドレスの赤に色が集約している。展示に使われているマネキンにも顔(頭部)が無い。無駄なものを削ぎ落としていって、1点集中。

☆引き付けられるのはあそこ(蝶の赤いドレスを指す)

(石見美術館提供)

(石見美術館提供)

〇無駄なものを削ぎ落として

☆頭部があると

〇ちょっと違う

〇作品の並びが、展示室入口(西側)から、作者の主張➡部屋の中央壁面左右がインダストリアルデザイン➡それらは大衆のもの、そして展示室の奥の中央がオートクチュールのドレスになっている。(※会場画像参照)ファッション自体は大衆のものだけれど、オートクチュールは1点ものなので、個人に戻るということで、個に帰結している。

(石見美術館提供)

(石見美術館提供)

(石見美術館提供)

(石見美術館提供)

(石見美術館提供)

(石見美術館提供)

(石見美術館提供)

(石見美術館提供)

(石見美術館提供)

(石見美術館提供)

〇いや、このころのロシアアバンギャルドは大衆から離れて、すでに廃れている年代なので大衆化は違うのではないか?

〇反論します。

☆友好的にお願いします。

〇これには、ソビエトの国旗が描かれている。共産主義は一般化、大衆が平等、公共性への思考があったのではないか?だから、展示室の入口から奥に向かって、個➡大衆、で、また個に帰るという流れだと思う。

〇さっき、「昭和の匂い」と言われて、この作品(東郷の女性像)が皇后さまに見えてきた。

☆美智子様ですか?

〇はい。清楚なイメージで、帽子に手袋。「昭和」と聞いてそうイメージした。平成ももう終わりですね。

☆皇后美智子様、昭和のこの部屋にぴったり。ということですかね。

☆まだ、お話になられていない方で、発言のある方いらっしゃいませんか?

〇女性の絵や写真がたくさんある中で、この二つ、風景画。どうしてここに来る?分からない。何か意味がある?

☆あちらのタケノコやリンゴは?

〇いや、あれも。

☆波の絵はいいですか?

〇ああ、これは、隣の作品と、つながっているのが分かるので・・・。

☆じゃあ、波とこれは、水つながり、で、隣のとは、山つながりでは?

〇言われたら何だかそんな気が・・・。

☆でも、違和感を感じた。ひっかかるものがあって、分かりにくい。から、考えてみよう!と思った?

〇それはない。

☆ああそうですか・・・。

☆(時計を見る)だいたいこれで30分くらいが経過しました。最後にどなたかお話になりたい方いらっしゃいますか?

〇この3点(展示室向かって左の壁面のほぼ中央に位置する作品)は中休み的な存在。有福温泉(島根県江津市)で一服して、銭湯の壁に描かれたような作品をみて、次に浜田(島根県江津市と浜田市に隣接する海岸)千畳苑から海を見た。って感じかな?

☆このように、物語をご自分でつくりながらみていただいている方もおられたようです。

☆初めて作品から離れて、展示室で展示されているものを全体を俯瞰しながら、作品としてみていただくという試みをしてみましたけれど、皆さんそれぞれ色々とお考えになられながらみておられるということがとてもよく分かりました。私も最初にみたときの展示室向かって右側が赤で反対側が青だなあって思いました。で、何で赤と青なんかなあ?と。今日その話は皆さんからは出なかったのですけど、考えたりなどして、扱っているものはおおよそ女性のもの。ということは「女性」、女の人の内面、女性って、華やかなところと氷の様に冷たいところ、両面を持っていますよね?それを象徴するなら赤と青の対比なのかな?と連想しました。でも作品をみると赤の中に青があったり青の中に赤があったりと2色が同居していることで、それぞれがより引き立つなあってことも、色の取り合わせをみていて思ったりしました。奇しくも天井にカーブが描かれているということを発言された方もおられました。たまたま展示室の構造自体がそうだったんだろうとは思いますが、四角いものだけではなくて、曲線的な柔らかさがあることで人間はほっとしたりするのかなあ。人間の中にある美しさや、女性の中にある美しさを、無意識に感じていたりするのかなあと、今日皆さんのお話を聞かせていただきながら感じていました。短い時間でしたが、たくさんのお話を皆さんからきかせていただきました。ありがとうございました。

みるみるメンバーからの振り返り

〇空間が広いので、全体的な印象が話題になるのは仕方のないことかもしれない。

〇対称的、性質の対比、時代の流れが話題になり、ナビの意図する方向に行かなかった。

〇ナビが解釈の方向を提案できないくらい意見(手)が挙がった。

〇「たいしょう」という言葉を「対称」と思っていたのか「対照」と思っていたのか、シンメトリーは「対称」だが、「比較対照」だと「対照」になるので、話している時には違和感はなかったが、レポートを見て気付いた。

展示を担当した学芸員でみるみる会員の発言

〇展示については作品の間隔を狭くしたので一つ一つを鑑賞できない仕掛けにしたので、見にくさを感じたという意見があったが、それは敢えてそうしたのであって、意図通りといえる。けれど、不快感を与えることは想定していなかった。

〇赤と青は表明していないけれど暖色と寒色という裏テーマだった。

振り返り(ナビゲーター自身)(☆こうすればよかったという提案 ★反省)

☆多くの鑑賞者が「対称的」という見取りをしていたので、小まとめをすればよかった。

☆左右の作品を対で観ていくことをして、作品の確認をしても良かった。その中で違和感のある作品について注目して対話しても良かった。

☆そうしてから並べられている「もの」や「こと」について考えていくと、「無駄」なものは展示されないという解釈に行きつくのではないか?そうすれば、この展示によって何を伝えようとしているのか?何を考えればよいのかといった「意味」を問うことができたのではないかと思う。

☆考えるきっかけとして、『展覧会の「テーマ」「タイトル」を付けるとしたら?』という提案も面白かったかもしれない。

★ただ、鑑賞者が絶え間なく挙手して発言をしようとされる雰囲気を壊したくないという思いもあり、逡巡しているうちに時間切れとなった。

★対話は深まったのか?という側面からみると、対話の内容につながりはみられたものの、深まるまでには至らなかった。

★今回の「展示自体を鑑賞する」という試みにおいては、時間がもっと必要だったのかもしれない。鑑賞者の一通りの意見を拾っただけで30分が経過していたからだ。もう少し時間があれば、この後、それらを踏まえて、この展示をどうみるかといった話題に流すこともできたかも知れない。あと10分でもあれば最後にナビが話したことが鑑賞者から出たかも知れないと思うと、ちょっと、30分の尺では厳しい対話の内容だったと反省する。

★「たいしょう」という語句についての提言があった。話している時にはシンメトリーの意味の「対称」だとナビ自身が思い込んでいたところがあるので、確認が必要だった。この言葉一つの捉えで解釈が大きく異なっていくことになりかねない。おおきなミスだったと反省。

総括

今回の鑑賞会はまさにチャレンジでした。しかし、鑑賞者の皆さんは初めて参加された方、ベテランの参加者関係なく、ほぼ全員が発言されたことは、ナビゲーターとしてうれしい出来事でした。初回から連続して参加している方や、前回と今回と続けて参加の方がいたことが大きかったように思います。特に8年間にわたって参加してくださっている鑑賞者の方はこの鑑賞法にも慣れ、他の鑑賞者に話しやすい雰囲気を与えてくださっていることに感謝したいです。そして、このような大胆な取組に楽しんで付き合ってくださった鑑賞者の皆様に謝意を表します。そして、また、このようなチャンスがあれば、飛躍できる鑑賞会を開催したいと思います。

【みるみるの会からのお知らせ】

3月の末に安来で対話型鑑賞会を行います。

一人でじっくり作品をみるのもいいですが、多くの方と意見を交わしながらみることで得られるよろこびもありますよ。

いかがですか?

加納美術館(安来市広瀬町)企画展「愛しき島根」にて

3月31日(日)13:30~

2019.2.17(日)14:00~

ナビゲーター 春日美由紀

(石見美術館提供)

(石見美術館提供)グラントワの石見美術館で対話型鑑賞会を始めて8年目を迎えました。今回は展示室が変わって明るい雰囲気です。前回早めに美術館に到着して、たまたまC室(今回の展示室)に私だけしかいなくて独り占めしてみたときに、展示室全体からみえてくるものがありました。展示者(学芸員 今回の場合は廣田理紗学芸員)の思いというか、展示の意図を垣間見たような気がしました。それで、私のみえているものと、鑑賞する皆さんがみるものは同じなのだろうか、違うのだろうかという疑問?好奇心が湧き、展示自体を鑑賞するという大それたことを思いつきました。

鑑賞は以下のように流れました。※音声録音を文字に起こしたものを一部修正

(〇は鑑賞者 ☆はナビの言葉)

☆今日は、この展示会場自体を鑑賞したいと思います。まずはじっくりみていただいて、気付かれたことや考えたことを何でもお話しいただけたらと思います。

〇真ん中で右半分は赤、左半分が青だと思う。

☆気づかれていた方他におられますか?と、訊ねるとほとんどの方が挙手された。他に発見はありませんか?と、促す。

〇部屋はスクエアで直線的で固い感じがするが、天井は曲線で柔らかい感じで、ここも対称的。赤と青、曲線(円)とスクエア、全体が対称的な気がする。

〇東西と南北で対称。東西の作品は裸婦像は岡本太郎が言ったように「きれいであってはならない。」的な作品で、森英恵のファッションはその対極にある「きれいなもの」。その間はグラデーション的につなげた作品が並んでいるのかな?

〇色が赤と青で対称的なだけでなく、展示されているものの並べられ方も対称的で、しかも、扱っているものについても似ている。しかも色は赤と青。

☆展示されている作品の取り扱っている内容も対称的であるということですね。他に?

〇みる感覚が違った。

☆みる感覚の違いとは?もう少し具体的に。

〇展示室に入った時に正面のファッション作品に引き付けられた。バーンとインパクトがある。でも、順番に壁に沿って作品をみていくと、作品同士が近くて、一つの作品をみることに集中できない。隣の作品が視野に入ってしまう。見づらさがあった。

☆隣の作品が目に入って集中できなかったということですね。

〇昭和的。有福温泉の作品。「雪降るや、昭和は遠くなりにけり」って感じ。

☆どこから?

〇ファッションもコンテンポラリーではない。「昭和の匂い」がプンプンするように思う。

☆昭和は日本が近代化し、ヨーロッパに追いつけ追い越せで、ファッションも森英恵さんは世界に打って出た。それはまさに昭和の日本の出来事ですね。

〇全体が女性的なものの中に異質なものがある。青のテキスタイルデザインの作品は重機がモデルになっているようにみえるので、これは男性的だと思う。これだけ異質。

☆異なるものがある。でも強く男性的ではない?

〇いや、これだけは男性の強さを感じる。

☆異質なものがあるということですね。

☆皆さん、たくさんのことを考えてくださっているが、赤と青の色の意味と、多く女性が描かれていることについて、何か考えられることはないですか?

(※ここで展示の意味に迫りたかったのだが・・・。)

〇特に展示そのものについて展示物の色とか種類とかはあるかも知れないが、精神性は無いのでは?会場の奥と入り口側に俗っぽいものが両方ある。あんまり現実的でないというか、僕らにとっては、リアイリティのないような対象があるというか、そんな気がする。

☆僕らとおっしゃったが、僕らの「ら」は誰を指す?

〇一般大衆。

☆一般大衆ですか?男性?

〇いや、女性だって、こんなドレス着ないでしょ?

☆いや、この前の会の最後の所で、高齢の女性が「着たい。」っておっしゃってましたよ。それくらいな気持ちになる、パワーのある作品かと?

〇「着たい」のと「着る」は違う。でも、「日常的でない」に訂正します。

〇色のパースペクティヴ、蝶々のドレスの赤に色が集約している。展示に使われているマネキンにも顔(頭部)が無い。無駄なものを削ぎ落としていって、1点集中。

☆引き付けられるのはあそこ(蝶の赤いドレスを指す)

(石見美術館提供)

(石見美術館提供)〇無駄なものを削ぎ落として

☆頭部があると

〇ちょっと違う

〇作品の並びが、展示室入口(西側)から、作者の主張➡部屋の中央壁面左右がインダストリアルデザイン➡それらは大衆のもの、そして展示室の奥の中央がオートクチュールのドレスになっている。(※会場画像参照)ファッション自体は大衆のものだけれど、オートクチュールは1点ものなので、個人に戻るということで、個に帰結している。

(石見美術館提供)

(石見美術館提供) (石見美術館提供)

(石見美術館提供) (石見美術館提供)

(石見美術館提供) (石見美術館提供)

(石見美術館提供) (石見美術館提供)

(石見美術館提供)〇いや、このころのロシアアバンギャルドは大衆から離れて、すでに廃れている年代なので大衆化は違うのではないか?

〇反論します。

☆友好的にお願いします。

〇これには、ソビエトの国旗が描かれている。共産主義は一般化、大衆が平等、公共性への思考があったのではないか?だから、展示室の入口から奥に向かって、個➡大衆、で、また個に帰るという流れだと思う。

〇さっき、「昭和の匂い」と言われて、この作品(東郷の女性像)が皇后さまに見えてきた。

☆美智子様ですか?

〇はい。清楚なイメージで、帽子に手袋。「昭和」と聞いてそうイメージした。平成ももう終わりですね。

☆皇后美智子様、昭和のこの部屋にぴったり。ということですかね。

☆まだ、お話になられていない方で、発言のある方いらっしゃいませんか?

〇女性の絵や写真がたくさんある中で、この二つ、風景画。どうしてここに来る?分からない。何か意味がある?

☆あちらのタケノコやリンゴは?

〇いや、あれも。

☆波の絵はいいですか?

〇ああ、これは、隣の作品と、つながっているのが分かるので・・・。

☆じゃあ、波とこれは、水つながり、で、隣のとは、山つながりでは?

〇言われたら何だかそんな気が・・・。

☆でも、違和感を感じた。ひっかかるものがあって、分かりにくい。から、考えてみよう!と思った?

〇それはない。

☆ああそうですか・・・。

☆(時計を見る)だいたいこれで30分くらいが経過しました。最後にどなたかお話になりたい方いらっしゃいますか?

〇この3点(展示室向かって左の壁面のほぼ中央に位置する作品)は中休み的な存在。有福温泉(島根県江津市)で一服して、銭湯の壁に描かれたような作品をみて、次に浜田(島根県江津市と浜田市に隣接する海岸)千畳苑から海を見た。って感じかな?

☆このように、物語をご自分でつくりながらみていただいている方もおられたようです。

☆初めて作品から離れて、展示室で展示されているものを全体を俯瞰しながら、作品としてみていただくという試みをしてみましたけれど、皆さんそれぞれ色々とお考えになられながらみておられるということがとてもよく分かりました。私も最初にみたときの展示室向かって右側が赤で反対側が青だなあって思いました。で、何で赤と青なんかなあ?と。今日その話は皆さんからは出なかったのですけど、考えたりなどして、扱っているものはおおよそ女性のもの。ということは「女性」、女の人の内面、女性って、華やかなところと氷の様に冷たいところ、両面を持っていますよね?それを象徴するなら赤と青の対比なのかな?と連想しました。でも作品をみると赤の中に青があったり青の中に赤があったりと2色が同居していることで、それぞれがより引き立つなあってことも、色の取り合わせをみていて思ったりしました。奇しくも天井にカーブが描かれているということを発言された方もおられました。たまたま展示室の構造自体がそうだったんだろうとは思いますが、四角いものだけではなくて、曲線的な柔らかさがあることで人間はほっとしたりするのかなあ。人間の中にある美しさや、女性の中にある美しさを、無意識に感じていたりするのかなあと、今日皆さんのお話を聞かせていただきながら感じていました。短い時間でしたが、たくさんのお話を皆さんからきかせていただきました。ありがとうございました。

みるみるメンバーからの振り返り

〇空間が広いので、全体的な印象が話題になるのは仕方のないことかもしれない。

〇対称的、性質の対比、時代の流れが話題になり、ナビの意図する方向に行かなかった。

〇ナビが解釈の方向を提案できないくらい意見(手)が挙がった。

〇「たいしょう」という言葉を「対称」と思っていたのか「対照」と思っていたのか、シンメトリーは「対称」だが、「比較対照」だと「対照」になるので、話している時には違和感はなかったが、レポートを見て気付いた。

展示を担当した学芸員でみるみる会員の発言

〇展示については作品の間隔を狭くしたので一つ一つを鑑賞できない仕掛けにしたので、見にくさを感じたという意見があったが、それは敢えてそうしたのであって、意図通りといえる。けれど、不快感を与えることは想定していなかった。

〇赤と青は表明していないけれど暖色と寒色という裏テーマだった。

振り返り(ナビゲーター自身)(☆こうすればよかったという提案 ★反省)

☆多くの鑑賞者が「対称的」という見取りをしていたので、小まとめをすればよかった。

☆左右の作品を対で観ていくことをして、作品の確認をしても良かった。その中で違和感のある作品について注目して対話しても良かった。

☆そうしてから並べられている「もの」や「こと」について考えていくと、「無駄」なものは展示されないという解釈に行きつくのではないか?そうすれば、この展示によって何を伝えようとしているのか?何を考えればよいのかといった「意味」を問うことができたのではないかと思う。

☆考えるきっかけとして、『展覧会の「テーマ」「タイトル」を付けるとしたら?』という提案も面白かったかもしれない。

★ただ、鑑賞者が絶え間なく挙手して発言をしようとされる雰囲気を壊したくないという思いもあり、逡巡しているうちに時間切れとなった。

★対話は深まったのか?という側面からみると、対話の内容につながりはみられたものの、深まるまでには至らなかった。

★今回の「展示自体を鑑賞する」という試みにおいては、時間がもっと必要だったのかもしれない。鑑賞者の一通りの意見を拾っただけで30分が経過していたからだ。もう少し時間があれば、この後、それらを踏まえて、この展示をどうみるかといった話題に流すこともできたかも知れない。あと10分でもあれば最後にナビが話したことが鑑賞者から出たかも知れないと思うと、ちょっと、30分の尺では厳しい対話の内容だったと反省する。

★「たいしょう」という語句についての提言があった。話している時にはシンメトリーの意味の「対称」だとナビ自身が思い込んでいたところがあるので、確認が必要だった。この言葉一つの捉えで解釈が大きく異なっていくことになりかねない。おおきなミスだったと反省。

総括

今回の鑑賞会はまさにチャレンジでした。しかし、鑑賞者の皆さんは初めて参加された方、ベテランの参加者関係なく、ほぼ全員が発言されたことは、ナビゲーターとしてうれしい出来事でした。初回から連続して参加している方や、前回と今回と続けて参加の方がいたことが大きかったように思います。特に8年間にわたって参加してくださっている鑑賞者の方はこの鑑賞法にも慣れ、他の鑑賞者に話しやすい雰囲気を与えてくださっていることに感謝したいです。そして、このような大胆な取組に楽しんで付き合ってくださった鑑賞者の皆様に謝意を表します。そして、また、このようなチャンスがあれば、飛躍できる鑑賞会を開催したいと思います。

【みるみるの会からのお知らせ】

3月の末に安来で対話型鑑賞会を行います。

一人でじっくり作品をみるのもいいですが、多くの方と意見を交わしながらみることで得られるよろこびもありますよ。

いかがですか?

加納美術館(安来市広瀬町)企画展「愛しき島根」にて

3月31日(日)13:30~