赤外線天文衛星“スピッツァー”の観測とモデルの計算から得られた、恒星間天体“オウムアムア”の大きさや反射率に関する新たな研究成果が発表されました。

ただ、太陽系外の恒星系からやってきた“オウムアムア”は、また太陽系の外に帰っていき、もう太陽系の内側に戻って来ることは無いそうです。

明るさの変化から推測した“オウムアムア”の形状と大きさ

2017年10月にハワイのパンスターズ望遠鏡で発見された史上初の恒星間天体“オウムアムア”。

発見直後から世界中の望遠鏡やハッブル宇宙望遠鏡で観測が行われ、その正体や予想外の加速、故郷などが調べられてきました。

可視光線波長での明るさが大きく変化するので、“オウムアムア”はおそらく細長い形をしていて、直径が800キロほどだろうと考えられています。

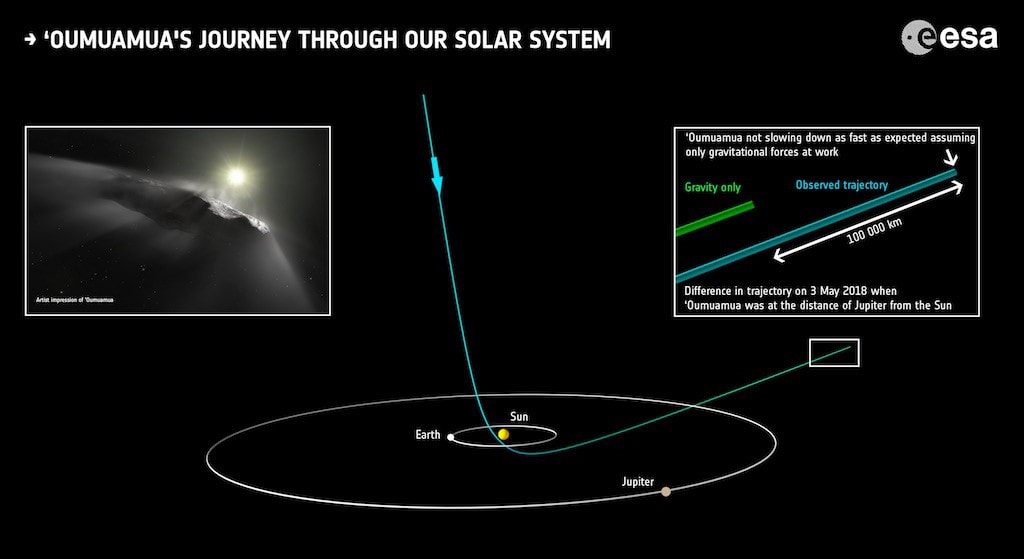

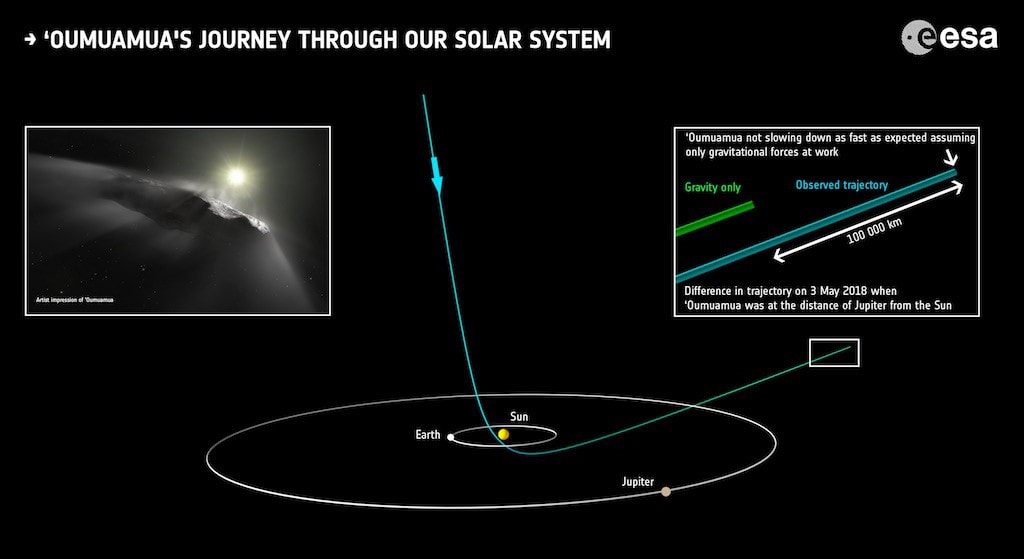

その後、“オウムアムア”の運動の様子を調べた研究から、“オウムアムア”は彗星のように凍ったガスでできていて、太陽へ接近した際に表面からガスが放出した影響で“オウムアムア”がわずかに加速したらしいという結果が発表されています。

太陽系外からやってきた“オウムアムア” 予想外の加速をするのはなぜ?

ただ、この結論は“オウムアムア”が典型的な彗星よりも小さいという見積もりに依存することになります。

赤外線で観測できなかったことが大きさの上限を決定した?

2017年11月、NASAの赤外線天文衛星“スピッツァー”も“オウムアムア”に向けられます。

赤外線の観測では可視光線波長の観測に比べて、より具体的に天体の大きさを知ることができるからです。

ただ残念ながら、すでに“オウムアムア”は“スピッツァー”で観測するには暗くなっていたんですねー

でも、「“スピッツァー”では見えなかった」っという結果自体が非常に価値のあるもので、“オウムアムア”の大きさの上限を推定することが可能になったそうです。

この結果をもとに、アリゾナ大学の研究チームはモデル計算を行い、“オウムアムア”の大きさが100~400キロだと推測。

ただ、この場合の大きさは、“オウムアムア”が球形をしていると仮定したものでした。

明るさの変化から推定されるような細長い形状の場合には、直径が240~1080キロに相当するそうです。

この大きさは、“オウムアムア”の加速運動やガス放出活動からの見積もりサイズと矛盾しないものでした。

表面の反射率が高いのは太陽に接近したから

また研究チームでは、“オウムアムア”の表面のアルベド(反射率)が彗星の10倍ほども高い可能性があることも示しています。

“オウムアムア”は、恒星から遠く離れて数百万年間も恒星間空間を旅してきました。

なので、これまで星の熱に暖められて新鮮な表面が露出することがありませんでした。

ただ“オウムアムア”は、発見される約5週間前に太陽に接近しています。

この時の太陽の熱により、“オウムアムア”ではガスの放出が起こり、新鮮な表面が露出したのかもしれません。

そして、表面のチリや汚れは取り払われたり、ガスが反射率の高い氷や雪で表面を覆うことに…

結果、“オウムアムア”の表面のアルベドが高くなった可能性があるようです。

発見から1年、“オウムアムア”は現在、土星軌道ほどまで遠ざかってしまいました。

もう二度と、太陽系の内側には戻ってこないそうですよ。

こちらの記事もどうぞ

太陽系外からやって来た天体“オウムアムア”の故郷はどこか? 天文衛星“ガイア”のデータがカギ

ただ、太陽系外の恒星系からやってきた“オウムアムア”は、また太陽系の外に帰っていき、もう太陽系の内側に戻って来ることは無いそうです。

明るさの変化から推測した“オウムアムア”の形状と大きさ

2017年10月にハワイのパンスターズ望遠鏡で発見された史上初の恒星間天体“オウムアムア”。

発見直後から世界中の望遠鏡やハッブル宇宙望遠鏡で観測が行われ、その正体や予想外の加速、故郷などが調べられてきました。

可視光線波長での明るさが大きく変化するので、“オウムアムア”はおそらく細長い形をしていて、直径が800キロほどだろうと考えられています。

|

| オウムアムア(イメージ図) |

太陽系外からやってきた“オウムアムア” 予想外の加速をするのはなぜ?

ただ、この結論は“オウムアムア”が典型的な彗星よりも小さいという見積もりに依存することになります。

赤外線で観測できなかったことが大きさの上限を決定した?

2017年11月、NASAの赤外線天文衛星“スピッツァー”も“オウムアムア”に向けられます。

赤外線の観測では可視光線波長の観測に比べて、より具体的に天体の大きさを知ることができるからです。

ただ残念ながら、すでに“オウムアムア”は“スピッツァー”で観測するには暗くなっていたんですねー

でも、「“スピッツァー”では見えなかった」っという結果自体が非常に価値のあるもので、“オウムアムア”の大きさの上限を推定することが可能になったそうです。

この結果をもとに、アリゾナ大学の研究チームはモデル計算を行い、“オウムアムア”の大きさが100~400キロだと推測。

ただ、この場合の大きさは、“オウムアムア”が球形をしていると仮定したものでした。

明るさの変化から推定されるような細長い形状の場合には、直径が240~1080キロに相当するそうです。

この大きさは、“オウムアムア”の加速運動やガス放出活動からの見積もりサイズと矛盾しないものでした。

表面の反射率が高いのは太陽に接近したから

また研究チームでは、“オウムアムア”の表面のアルベド(反射率)が彗星の10倍ほども高い可能性があることも示しています。

“オウムアムア”は、恒星から遠く離れて数百万年間も恒星間空間を旅してきました。

なので、これまで星の熱に暖められて新鮮な表面が露出することがありませんでした。

ただ“オウムアムア”は、発見される約5週間前に太陽に接近しています。

この時の太陽の熱により、“オウムアムア”ではガスの放出が起こり、新鮮な表面が露出したのかもしれません。

そして、表面のチリや汚れは取り払われたり、ガスが反射率の高い氷や雪で表面を覆うことに…

結果、“オウムアムア”の表面のアルベドが高くなった可能性があるようです。

発見から1年、“オウムアムア”は現在、土星軌道ほどまで遠ざかってしまいました。

もう二度と、太陽系の内側には戻ってこないそうですよ。

こちらの記事もどうぞ

太陽系外からやって来た天体“オウムアムア”の故郷はどこか? 天文衛星“ガイア”のデータがカギ