シンポジウム「イタリア大使館に受け継がれた江戸の大名庭園 — 調査プロジェクト報告会 ー」に行ってきました(2023.7.20@イタリア文化会館

ベネデッティ駐日イタリア大使の イタリア大使館庭園に対する大いなる情熱 そしてそれを受け止め調査・研究を熱心に進められた多くの方々のご尽力に ただただ圧倒され感動いたしました...

人の思いというものが これほどまでに 長い時の流れの中で痛みつつある庭園を見事に蘇らせることができるのだと知り このプロジェクトの成功を心より願ってやみません

趣旨:

東京都港区三田の高台に位置する在日イタリア大使館は、江戸の大名屋敷の跡を受け継ぎ、湧水による池泉回遊式庭園の美しさを 今なお留める貴重な場所です。東京大空襲ではこの洋館建築が失われましたが、日伊の建築家の共同作品という形で現在の建物が1965年に完成しました。一方で、庭園の部分は戦災の被害を免れ、元の姿を伝えてきました。

しかし、近代化で地下水の水位が下がり、水環境の状態も悪化し、池を中心とする庭園全体の管理の上でも色々な問題を抱えていました。

そこでジャンルイジ・ベネデッティ駐日イタリア大使より、この庭園の歴史的・文化的な価値を明らかにし、庭園のランドスケープの本来の姿を取り戻すための総合的な調査研究プロジェクトが提案され、法政大学江戸東京研究センターと 東京農業大学造園科学科のメンバーによる合同の調査チームが編成されました。

そして2022年1月、建築史・都市史、庭園史、ランドスケープ、水環境・水循環、生態系などを横断する学際的な研究チームのもとで、この庭園の全容を解明するという画期的なプロジェクトがスタートしました。

本プロジェクト報告会では、この庭園の歴史的・環境的特徴とその文化的価値、さらには現状での問題点を分析考察した研究成果とともに、今後に向けた、水循環システムの回復の方法、そして池周辺の修景など庭園整備のための基本的な考え方も提案されます。

* * *

イタリア大使館の庭園: イタリア大使館の庭園は、17世紀にはすでに築園されており、原形は沢庵和尚の作と考えられ、都内でも最も格式と由緒ある名園の一つです。

イタリア大使館の庭園は、17世紀にはすでに築園されており、原形は沢庵和尚の作と考えられ、都内でも最も格式と由緒ある名園の一つです。

1603年徳川家康により江戸幕府が開府されると、政府の中心は京都から江戸(現東京)へと移り、江戸は急速に発展しました。本庭園は、江戸時代(1603年-1867年)初期の造園と思われ、1689年の地形図には、徳川幕府が封建領主である諸藩の大名に与えた江戸の「中屋敷」である松平家の所有地が明記されています。

幾本かの銀杏の巨木をはじめ何世紀もの風雪に耐えてきた樹々や、築山に囲まれた池、うっそうとした小径の傍らには、また、広々とした芝生の片隅には数々の風雅な石燈籠がバランスよく点在し、悠久かつ壮大な庭園を引き立てています。

戦後、庭園は、京都の庭師小川治兵衛の庭造りの伝統作法を踏襲する岩城造園(現株式会社岩城)によって新たに作庭されました。そして、訪問者が散策し遊歩することによって、場所ごとに綿密に構成された景観を次々と鑑賞できる「回遊式庭園」の形式を保っています。

このことから、築山の上にある石造りの鳥居のある古寺が、庭園の起源に遡ると考えられます。庭園は、春のつつじや桜、夏のアジサイ、秋の色彩など、一年を通して季節ごとに刻々と変化する新たな息吹を感じさせてくれます。また、隣接する緑地とともに、留鳥、渡り鳥を問わず鳥にとって理想的な生息地でもあります。

さらに、大使館の庭園は、1703年に播州赤穂の大名、浅野内匠頭長矩 (1667-1701) に仕えた赤穂浪士47名のうち10名が、儀式に則って自害を遂げたという悲惨な史実によって「武士の庭」として知られており、領主の仇討を果たした忠義の武士の悲劇が、数世紀に亘って歌舞伎の「忠臣蔵」で語り継がれています。(出典: イタリア大使館HP)

* * *

イタリア大使館に1987年から4年間 外交官として赴任していらしたベネデッティ大使が 2021年に再び大使としてこの大使館を訪れた時 その池泉回遊式庭園の美しさが損なわれつつある姿に胸を痛め 大使の熱心な呼びかけに応じて研究チームが結成され イタリア環境基金の支援のもとに調査・研究が開始されました

この在日イタリア大使館は 江戸の大名屋敷の跡を受け継ぎ 湧水による泉回遊式庭園の美しさを 今なお留める貴重な場所です

他の庭園が 文化財保護法のもとで現代的手法で修復された一方 治外法権により伝統的な方法により修復され 現代に残る江戸時代からの庭園の姿をとどめ またそれ故にダメージも大きいという側面があると知りました

明治期に入り松方正義邸となり ジョサイア・コンドルの設計で洋館が建てられ それをイタリア大使館が継承しました

東京大空襲で洋館建築が失われ イタリア人建築家ピエル・フランチェスコ・ボルゲーゼ(Pier Francesco Borghese)によって 1959年に設計原案が作られ 日本人建築家の村田政真(まさちか)が参加し 日伊の建築家の共同作品として1965年に完成しました

私も2015年3月に イタリア文化会館の「東京へようこそ!」のレッスンの課外レッスンとしてイタリア大使館を生徒一同で訪れ 赤穂浪士10名切腹の地の石碑の前で説明をした思い出があります

* * *

まずは歴史: 湧き水を利用した松平正義家の中屋敷となり 沢庵和尚が作庭したのではないかとされるお話 また 1703年に赤穂浪士10名が切腹した記念の石碑が池のほとりにあります

回遊式庭園には茶屋が3つ お稲荷さん 池の中の太鼓橋には藤棚がありましたが今は残っていません 和舟で池の中を周遊したという写真をもとに 大使の呼びかけのもとで「和舟プロジェクト」が立ち上がり 和舟友の会や和船の会等のご協力を得て和舟を庭園の池に進水させたプロジェクトについても発表されました🚢

(私も一度だけ 和船に乗ったことがあります🚢)

和舟プロジェクトの始まりとなった一枚の写真

池を東西に分断した蘇提 また国元の松山の庭園との類似性も見て取れるとのこと

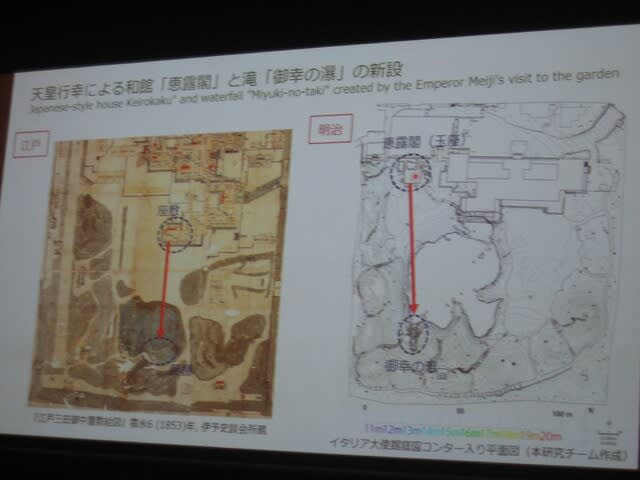

明治に入り松方邸となり 「恵露閣」という和館と 5mの滝「御幸の漠」が作られました 今は赤穂浪士が愛でたという九重の石塔は残っていないそうです

和館「恵露閣」と「御幸の漠」

ボルゲーゼと村田政真による現イタリア大使館の設計については 建物の下に池が入り込む形となっており 大使の執務室から庭園が眺められ 沓脱石(くつぬぎいし)を生かして配置してあるそうです

ボルゲーゼと村田政真による 現イタリア大使館の設計

水環境について: 武蔵野台地の東にあり 関東ローム層の地質をボーリング調査したとのこと 池の水質は ヘドロが北に堆積しており 水位も変動し(大使自らが測定されたとのこと) 水質は思ったよりも良好で 池の水流を作り水循環システムを作れば改善される等の発表がありました

造園について: 江戸時代からの汀線(ていせん/海面と陸地とが接する線)を保存しているというお話 池の護岸の保存・修復について 損傷が進んではいるが 本庭園の江戸期の工法をとどめている貴重な事例であること 裏込めの流出や 護岸石の緩みや崩壊等の問題 根茎の成長による損傷 コンクリート護岸の劣化について 多くの写真とともに伺いました

土居木の腐食や石の系統や転倒については 石の倒れ方を記録した上で戻すことが大切であること イタリア大使館は伝統的な護岸工法を今に伝える 現存する貴重な事例であり それ故にダメージも大きいとのことでした

石の調査: 非破壊検査装置で磁性を測定し すべての石の種類を特定したそうです😲 石材流通の研究資料にも生かせるとのこと

樹木の調査: 1039本と多めですが 1932年の引き渡し時には300本だったそうです

イチョウ クスノキ ヒマラヤ杉 ムクノキなど また椿類や イロハモミジ タブノキ その他...

イチョウの巨木(幹周300cm以上)の下には 現存しない祠(ほこら)もあったとのこと 松方家の先祖を奉っていたのではないでしょうか 貴重な巨木の保全が望まれます

クスノキについて この木からは樟脳(しょうのう)が採れるのですが 松方家は薩摩出身で 樟脳は薩摩の特産品とのこと

紫陽花(あじさい)は 旧大使館から植え替えた記録が残っており イタリア人は紫陽花が好きだったのではないかと推察されるそうです

* * *

このあと討論に移り グランドビジョンに基づいて ゾーニングを図り 軸線を見つけ 動性を作り 歩きながら楽しめるようなスペースを作り 灯篭が視線を奥に誘導させたり また街中でビルの背景の中にあり 西洋建築に合うヒマラヤ杉が突出していること等が語られましたが ともかく普段は足を踏み入れることの難しいイタリア大使館の庭園に何度も調査に入り 大使の肝入りでもってここまでこれたことへの感謝と 将来は日伊交流の場としてゆきたいとの抱負が語られました

このあと記念撮影と ホワイエでの美味しいビュッフェに移りました🍷

これからのこのプロジェクトの成功を祈ってやみません

シンポジウム「イタリア大使館に受け継がれた江戸の大名庭園 — 調査プロジェクト報告会 ー」のお知らせは こちら