モルモン教会を興した預言者ジョセフ・スミスの顕現経験について、語った時期によって異なる版が幾つか存在するが、それを従来のように単に否定的・批判的にとらえるのではなく、「現象学的留保」(epoche')として肯定も否定もせずその意義を研究する学術的視点である。サンストーン誌2011年6月号にスティーブン・C・テイソムがまとめている。

現在伝えられているのは1838年ジョセフ・スミスが口述筆記させた最も詳細なものである。しかし、1832年にスミス自身が書き留めたものが最も古く、彼がまみえた神格者はイエスキリスト一方であった。3年後1835年に彼はヤコブ1:5に促されたこと、悪の力と戦ったこと、顕れた神格者は二方であったことなど詳細な内容を加えている。そして1838年に今日正典に含まれている見神録が記録された。その後1842年シカゴの新聞の求めに応じて1838年版の要約を書き送っている。注目すべき相違点は、どの宗派にも加わらないようにという指示のほかに、完全な福音が将来自分に知らされるであろうという約束が与えられたことであった。

このような相違があることに対してこれを矛盾ととらえ、長老派の牧師ウェスレー・P・ウォルターズやジェラルド・タナー夫妻が、ジョセフ・スミスの見神録は真実性が疑われると主張した。

それに対し、テイソムは「ほとんどどの神話(myth)もそうであるが、この場合も最初から仕上がった形で出現したのではなく、むしろ合成されてできあがってきた」のだ、と言う。また、「往々にして歴史上のできごとは厳密に何が起こったか我々は知らない。それでも人々がそのことについてどう語っているかは承知している」 と書いている。私もそう思う。例えば、仏教の釈迦牟尼が悟りを得た場面やムハンマッドが啓示を受けた時の模様もそうであろう。また、新約聖書でイエスの召命、贖罪、復活も同様である。四つの福音書があり、異同も存在する。

そこで新たに登場した観点は、護教的 / 批判的に別れて議論するのではなく、最初の示現の歴史的意義を宗教学の観点から取り組む姿勢である。アメリカでは20世紀半ばから大学が宗教学部を設置し、宗教を歴史学、人類学、社会学、文献学、フェミニスト学などから人間の手になる文化的事象として研究し始めている。そのような流れの中で学者たちは神の顕現などを、「現象学的に判断を留保すべきこと」と受けとめ、特定の宗教の主張に対して自分の意見は謂わば脇において十分研究に専念できるようにしたのである。その際強いて説明したり、支持・反論したりする必要はない。こうすれば、敬虔な神学者も全くの無神論者も共に宗教学の研究に携わることができるのである。

この姿勢で臨めば、最初の示現が実際にあったかどうかを問うのではなく、その歴史的意義を問うことになるのである。なお、ここに至る経緯(最初の示現)は1960年代以降約50年にわたる変遷をへていて、テイソムの記事は総まとめをしていて非常に読み応えがある。

註 epoche'は古代ギリシャ語 ἐποχή, epokhē "でsuspension「留保」を意味する。フッサールの現象学とか哲学の用語で

「判断停止」「考えるのを止める、判断を停止する」という意味で、『複雑なこと、面倒なことに直面したときには、エポケーこそが心の平静を保つための最良の態度』であると懐疑主義において言われることがある。

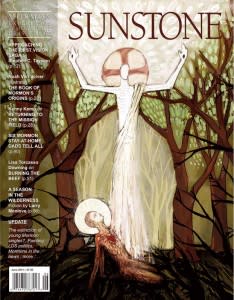

元記事:Stephen C. Taysom, “Approaching the First Vision Saga,” Sunstone, Issue 163 (June 2011)

本ブログ関連記事:2005/12/23 発展的生成の道をたどった見神録

最新の画像[もっと見る]

(教会全般がJSに対して神格化の傾向があることを否定しているのではありません。)

>それに対し、テイソムは「ほとんどどの神話(myth)もそうであるが、この場合も最初から仕上がった形で出現したのではなく、むしろ合成されてできあがってきた」のだ、と言う。

モルモン教会で、最初の示現を「神話」だと言ってるのなら、この方の研究は意味があるでしょうが、モルモン教会では、最初の示現を「事実である」と言ってます。

ウォルターズやジェラルド・タナー夫妻は、「真実性」について言っているのです。

それに対して、この著者は、「神話」だとの前提で論議を始めてます。アホです。

モルモン教会が、神話などと認めていないのに、神話だとの前提で論議するのは、問題のすり替えに過ぎません。

この方も、研究者なら、自分の根本的な間違いをまず正すべきです。

もちろん、教会の説教や信徒間の会話には術語としての神話という言葉はあまり出てこないでしょう。どの宗教も開始時の神顕現について、自ら普通に言う神話(ギリシャ・ローマ神話、説話など本当にはなかった物語の意)であった、とは言わないと思います。

テイソム他ldsにもモルモニズムを一つの宗教として研究する真摯な求道者がいます。人は二つの国語を話すときバイリンガルと言いますが、信仰の世界の言語と学究者の言語を理解・使用する場合も一種のバイリンガルと言えます。

そのことに気付いて欲しいと思います。

神話はフィクションですからね。

というより専門用語(ここでは学術用語)と一般的な言葉の違いというのが妥当でしょう。英語から入ってきたり、日本独自のものもあると思います。

民俗学で言う、「はれ」と「け」、心理学で言う「甘え」も術語化しています。考えてみればスポーツでもマスコミ、芸能界、宗教界、どこにもそこで発達した特殊な用途の術語があります。一般の言い方(及その意味)と二つあっても別に二枚舌とは言わないのではないでしょうか。