西洋の四元素アレゴリーに因んで日本の五行に絡めた錦絵の紹介。

五行・木火土金水はさまざまな内容となって表されるのでその一部を示す。

木 火 土 金 水

色彩 青(緑) 赤 黄 白 玄(黒)

季節 春 夏 土用 秋 冬

青春 朱夏 白秋 玄冬

※ 土用は各季節の境目で本来四回あるが現今では夏の土用のみ知られている。

方角 東 南 中央 西 北

感覚 視覚 触覚 味覚 嗅覚 聴覚

五獣 青竜 朱雀 黄麟 白虎 玄武

金属 錫 あおがね 銅 あかがね 金 こがね 銀 しろがね 鉄 くろがね

◎ 歌川広重「江戸名所五性」

隅田堤の桜の木 両国の花火 飛鳥山の土

上野の時の鐘 亀井戸の水

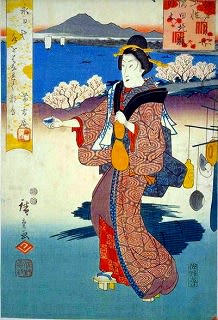

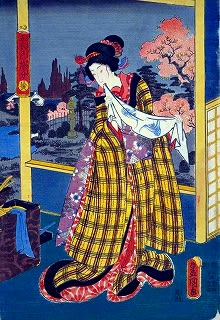

◎ 歌川豊国「擬五行尽」 五行に関連させた芝居内容を十人の役者絵で描いたもののうち女性だけを掲載。

小町姫と桜の木 清玄尼の煩悩の火 傾城梅が枝の無間の金

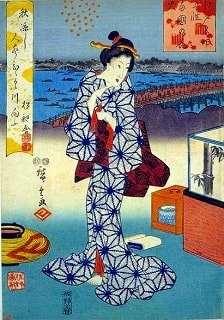

◎ 歌川豊国「五衣色染分」 五色の着物の色で示した美人画

にほんブログ村

にほんブログ村

現代版など。

Adolf Ziegler 1937 火水地気 Mark Ryden 気火土水

Karoly Lotz 1870 「地」とあるが「夏」でも通用する 作者不詳 上が気 左から水地火

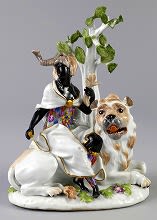

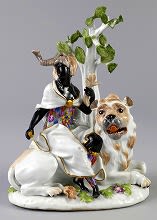

マイセン四元素セット 気地火水

にほんブログ村

にほんブログ村

François Boucher の四元素

気と地

火と水 火は判りにくいが真中が松明を持っている

Jan_Brueghel_the_Younger_and_Hendrick_van_Balen

一枚もの二点

左・気と火、右・水と地で 二点でセットになっているものか。

にほんブログ村

にほんブログ村

Joachim Beukelaer 1534-1574 庶民の生活(食材)と密着した四元素、火が判りにくいが肉類を燻製など加工するということか。

Francesco Bassano 最初の絵画像不鮮明。画の中央上部にいるのはそれぞれの元素に関わる神々だろう。

Jan Brueghel the Younger and Hendrick van Balen

にほんブログ村

にほんブログ村

四元素を絵にしたものではアルチンボルドが有名なので、美女どころか美男とも言い難いが、まずは登場。

気・地・火・水の順に並べる。すでに見分けはつけられると思うが以下もこれに準ずる。

Philip Mercier 1689-1760

お馴染み Rosalba Carriera

ドイツの切手 Cornelis De Vos 地・水 これも本来四点が揃いだろう。

にほんブログ村

にほんブログ村

気・地・火・水の順に並べる。すでに見分けはつけられると思うが以下もこれに準ずる。

Philip Mercier 1689-1760

お馴染み Rosalba Carriera

ドイツの切手 Cornelis De Vos 地・水 これも本来四点が揃いだろう。

にほんブログ村

にほんブログ村

四大元素というのは、古代ギリシャの思想でこの世界の根源は四つの元素「火」「水」「土(地)」「気(風)」からなるとする考えで、その四つをアートに依って表現するわけである。東洋の「五行、木火土金水」と対応していよう。

もちろんすべてが女性の絵となっているわけではないが、これまた一枚絵として、あるいは四点セツトの形で描かれたものが多く見られる。

基本的には、下記のものと絡めて描かれる。

気 Air 鳥 天球儀

地 Earth 地の恵みの果物・野菜・花 動物

火 Fire 松明・炎、加工された金属製品

水 Water 海や川、壺の水 海の幸の魚介類、

Abraham Janssens 16-17世紀

左から地・果物類、水・足元の魚、気・羽、火・兜 火 水・ネプチューン、地・果物、火・赤マント?と鳥、気・とりを持つエンジェル

Jan Brueghel_the younger and Hendric van Balen 以下の六点

右端が火と思われる。 こちらは右端が地

右端後ろ向きが火か 火、水、気、地の順

この辺りはかなり区別しやすいと思う。

にほんブログ村

にほんブログ村

もちろんすべてが女性の絵となっているわけではないが、これまた一枚絵として、あるいは四点セツトの形で描かれたものが多く見られる。

基本的には、下記のものと絡めて描かれる。

気 Air 鳥 天球儀

地 Earth 地の恵みの果物・野菜・花 動物

火 Fire 松明・炎、加工された金属製品

水 Water 海や川、壺の水 海の幸の魚介類、

Abraham Janssens 16-17世紀

左から地・果物類、水・足元の魚、気・羽、火・兜 火 水・ネプチューン、地・果物、火・赤マント?と鳥、気・とりを持つエンジェル

Jan Brueghel_the younger and Hendric van Balen 以下の六点

右端が火と思われる。 こちらは右端が地

右端後ろ向きが火か 火、水、気、地の順

この辺りはかなり区別しやすいと思う。

にほんブログ村

にほんブログ村

下の絵のように風物景色を描いたセットもあるが、細かすぎるので参考までに。 右はタペストリー。

Jan van Kessel Jean Jacques Francois Le Barbier

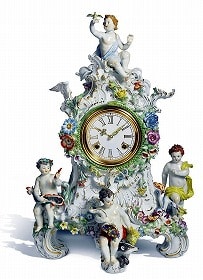

マイセンの磁器もちゃんとセットになっている。

◎ 特別付録 「四大陸を制覇しメダルを独占したアジアのジパングの女たち」

にほんブログ村

にほんブログ村

Jan van Kessel Jean Jacques Francois Le Barbier

マイセンの磁器もちゃんとセットになっている。

◎ 特別付録 「四大陸を制覇しメダルを独占したアジアのジパングの女たち」

にほんブログ村

にほんブログ村

Rosalba Carriera 1675ー1757

Luca Giordano 1634ー1705

Francois Dubois 1529ー1584

アングルのLa Grande Odalisque を連想させる

作者不詳

にほんブログ村

にほんブログ村

横長版・四セット

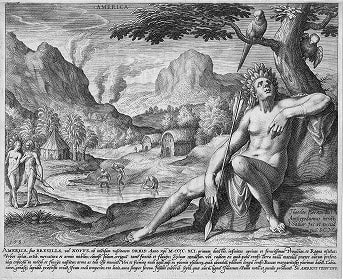

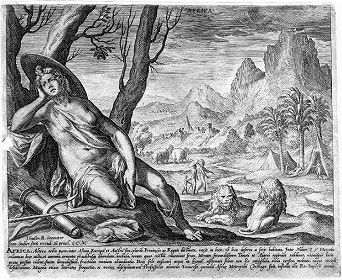

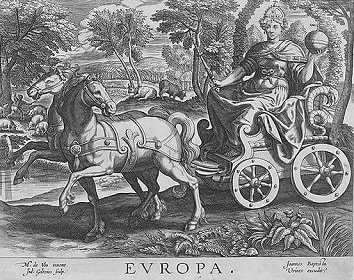

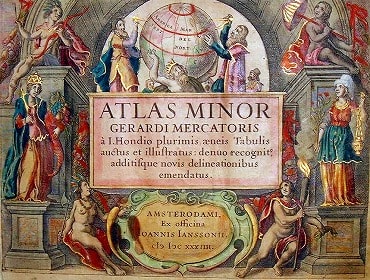

Sadeler Jan Johannes 16世紀

Adriaen Collaert 16世紀

Julius Goltzius 16世紀

Peder Andersen 17世紀

にほんブログ村

にほんブログ村

Sadeler Jan Johannes 16世紀

Adriaen Collaert 16世紀

Julius Goltzius 16世紀

Peder Andersen 17世紀

にほんブログ村

にほんブログ村

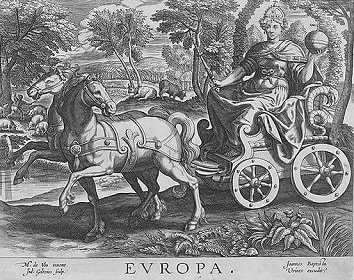

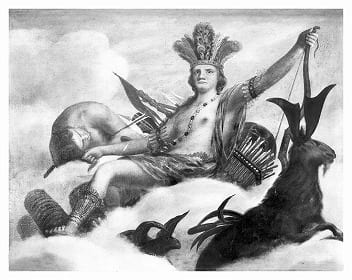

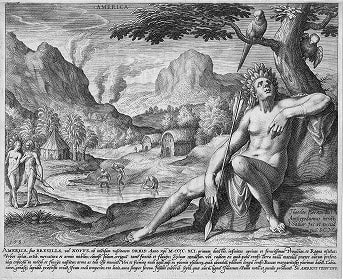

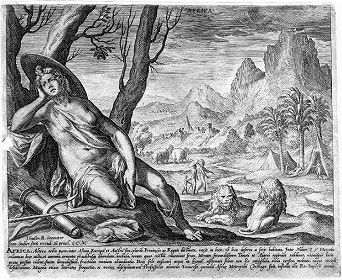

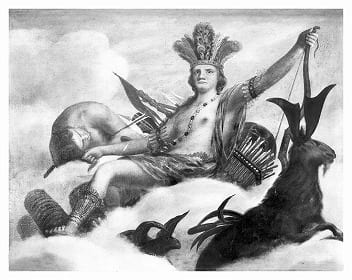

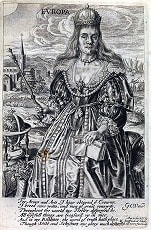

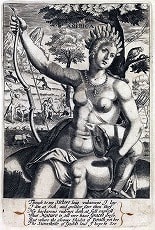

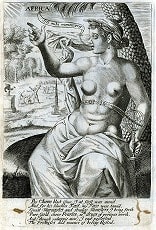

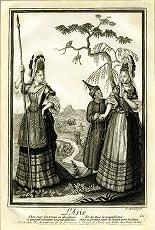

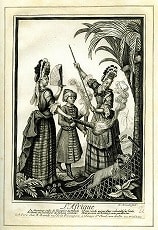

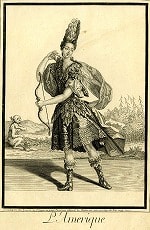

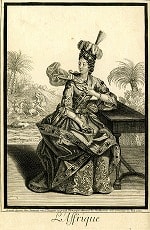

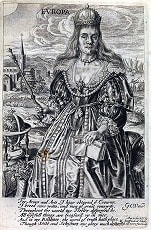

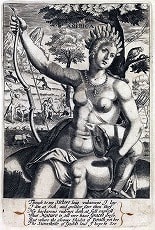

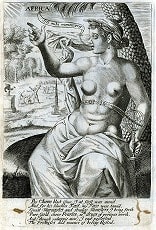

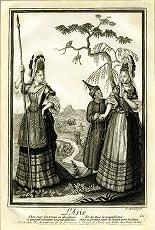

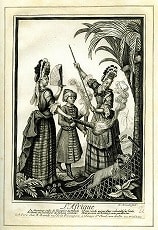

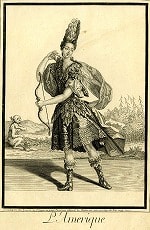

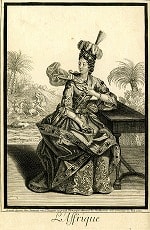

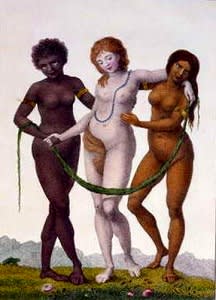

四大陸のアレゴリーは油彩よりエッチングの作品が多く見られる。

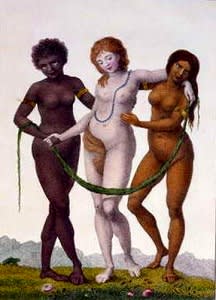

ヨーロッパ・アジア・アメリカ・アフリカの順に並べる。

一般的に

ヨーロッパ 王冠・ヘルメット、笏・天球・模型風の王宮、葡萄の蔓、白馬・牛

アジア ターバン、(鎖の付いた)香炉、駱駝

アメリカ 羽飾り、弓矢・斧、イグアナ・鰐

アフリカ 象の頭部の被り物、槍・日傘 穀物の束、ライオン・象・鰐

などと共に描かれることが多い。

John Stafford 17世紀

Nicolas Arnoult 17-18世紀 狩りをする貴婦人の方々ということか。

Martin Engelbrecht 18世紀

Antoine Trouvain 17-18世紀

にほんブログ村

にほんブログ村

ヨーロッパ・アジア・アメリカ・アフリカの順に並べる。

一般的に

ヨーロッパ 王冠・ヘルメット、笏・天球・模型風の王宮、葡萄の蔓、白馬・牛

アジア ターバン、(鎖の付いた)香炉、駱駝

アメリカ 羽飾り、弓矢・斧、イグアナ・鰐

アフリカ 象の頭部の被り物、槍・日傘 穀物の束、ライオン・象・鰐

などと共に描かれることが多い。

John Stafford 17世紀

Nicolas Arnoult 17-18世紀 狩りをする貴婦人の方々ということか。

Martin Engelbrecht 18世紀

Antoine Trouvain 17-18世紀

にほんブログ村

にほんブログ村

ソチ五輪が終了した。

あのオリンピックのシンボルマークの五輪が世界の五大陸を意味していることは周知のことである。この五つの大陸とはアフリカ・アメリカ・アジア・ヨーロッパ・オセアニアであるということもまたしかり。

ところが美術の世界で各大陸を女性に仮託して描く「大陸のアレゴリー」では「四」大陸となっているのが普通である。古い時代には、と言ってもアメリカ大陸発見後ということだが、ニュージーランドとオーストラリアについては認識外だったようで、オセアニアが除外される。

因みにフィギュアスケートの「四大陸選手権」は、ヨーロッパを除いた四つの大陸である。

四大陸のアレゴリーの場合も、一枚の中に主に四人の女性として描かれたものと、個々の大陸が四点セツトになっているものとがあるが、一枚物は四大陸の特質の表現よりも、何かある事柄と四世界との関わり合いを示す形が多い。

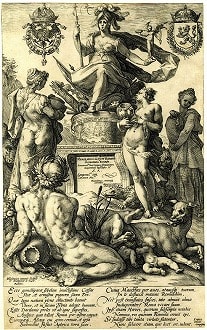

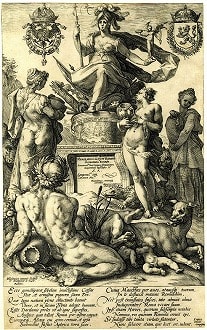

下の左はスペインのフィリップ二世の権力を示すもので、下の四人はヨーロッパ、アフリカ、アジア、アメリカと小さく書かれている。

次の二点はキリスト教の四大陸への関わりをしめすものらしい。

左の絵では四大陸が王と王妃としてあらわされ、左側がヨーロッパ・アメリカ、右がアジア・アフリカ。

右の絵では左側にアジア・アフリカ、右側にアメリカ・ヨーロッパが女性として描かれている。ヨーロッパがなぜ牛の背に凭れているかといえば、ヨーロッパの語源たる「オイロパとゼウス」の神話に拠っている。

四大陸の中でもヨーロッパの優位性を表していると思われる作品三点。

中は、中央のヨーロツッパ主人に仕える三大陸と思われる構図ではなかろうか。

右は「アフリカとアメリカによるヨーロッパに対するサポート」と題されていている。

左は四大陸に対するキリストの勝利というようなことらしい。キリストの足元に四大陸の王がいる。

右はピーター・ルーベンスの四大陸。アフリカ以外は決め手がない。

この作品は横長のカーブした面に描かれたのを別な角度から二分割したものらしく左右の二場面をかさねても真中で合わない。この絵もヨーロッパ優位を示しているか。

左がヨーロッパとアメリカ、右がアジアとアフリカ。

この作品と対になるアジアとヨーロッパがあるはずだが、入手不可。

にほんブログ村

にほんブログ村

あのオリンピックのシンボルマークの五輪が世界の五大陸を意味していることは周知のことである。この五つの大陸とはアフリカ・アメリカ・アジア・ヨーロッパ・オセアニアであるということもまたしかり。

ところが美術の世界で各大陸を女性に仮託して描く「大陸のアレゴリー」では「四」大陸となっているのが普通である。古い時代には、と言ってもアメリカ大陸発見後ということだが、ニュージーランドとオーストラリアについては認識外だったようで、オセアニアが除外される。

因みにフィギュアスケートの「四大陸選手権」は、ヨーロッパを除いた四つの大陸である。

四大陸のアレゴリーの場合も、一枚の中に主に四人の女性として描かれたものと、個々の大陸が四点セツトになっているものとがあるが、一枚物は四大陸の特質の表現よりも、何かある事柄と四世界との関わり合いを示す形が多い。

下の左はスペインのフィリップ二世の権力を示すもので、下の四人はヨーロッパ、アフリカ、アジア、アメリカと小さく書かれている。

次の二点はキリスト教の四大陸への関わりをしめすものらしい。

左の絵では四大陸が王と王妃としてあらわされ、左側がヨーロッパ・アメリカ、右がアジア・アフリカ。

右の絵では左側にアジア・アフリカ、右側にアメリカ・ヨーロッパが女性として描かれている。ヨーロッパがなぜ牛の背に凭れているかといえば、ヨーロッパの語源たる「オイロパとゼウス」の神話に拠っている。

四大陸の中でもヨーロッパの優位性を表していると思われる作品三点。

中は、中央のヨーロツッパ主人に仕える三大陸と思われる構図ではなかろうか。

右は「アフリカとアメリカによるヨーロッパに対するサポート」と題されていている。

左は四大陸に対するキリストの勝利というようなことらしい。キリストの足元に四大陸の王がいる。

右はピーター・ルーベンスの四大陸。アフリカ以外は決め手がない。

この作品は横長のカーブした面に描かれたのを別な角度から二分割したものらしく左右の二場面をかさねても真中で合わない。この絵もヨーロッパ優位を示しているか。

左がヨーロッパとアメリカ、右がアジアとアフリカ。

この作品と対になるアジアとヨーロッパがあるはずだが、入手不可。

にほんブログ村

にほんブログ村