9:37

奥の院に到着。

昨晩、撮影しそびれた“一の橋”。

この世とあの世の境?

夜は幻想的で綺麗だった。

一の橋を渡ってすぐ左手に「同期の桜」の石碑。

第二次世界対戦の特攻隊の供養だそうだ。

切ない。

真っ白な供養塔はとても綺麗なので新設されたのか?

右脇には掲揚用のポールもあった。

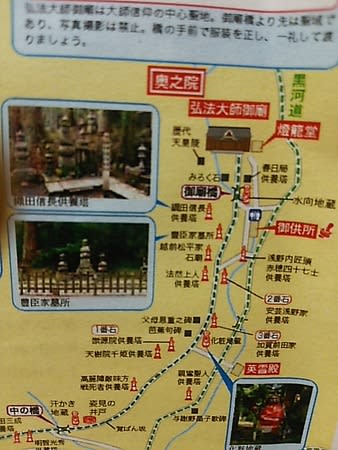

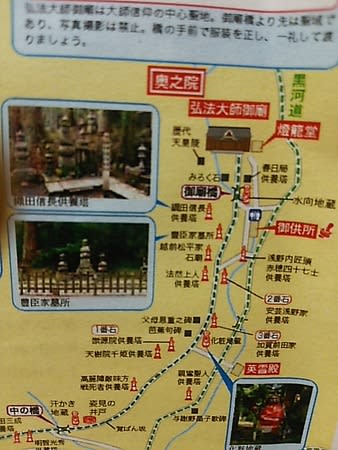

奥の院の地図。

まずは一の橋からの供養塔を。

■各供養塔のご案内はこちらが詳しいので、地図と合わせてご参照ください

http://xn----kx8an0zkmduym9n8d1hn.jinja-tera-gosyuin-meguri.com/category/%E9%AB%98%E9%87%8E%E5%B1%B1%E3%83%BB%E5%A5%A5%E3%81%AE%E9%99%A2

夜には気づかなかった景色。

見事な杉並き。

こんなに斜めになっていて大丈夫かな?

こんなに斜めになっていて大丈夫かな?

今朝までの雨で石畳が濡れていて美しい。

紀州初代藩主 徳川家供養塔

かなり立派な供養塔だ。

初代だから本当に400年も前からのものなのかなぁ?

写真では分かりにくいが、苔の厚みもかなり。

歴史を感じる。

こちらは、武田信玄、勝頼親子の供養塔

有名な供養塔の前にはこのように名前が記されている。

皮肉にもと表現することがいいのか?

敢えてそうしたのか?偶然か?

さすがにお墓なので“昔の人の遊び心”とは言い難いが、

なんと、武田信玄の道向かいに上杉謙信の供養塔がある。

道沿いではなく、ちょっと奥まった所にある。

スマホのズームが甘いので、かなりピンぼけですみません。

木の下にも供養のお地蔵さまや、石が手向けられていた。

霧というか靄が奥の院をいっそう神秘的にしている。

こんなに歴史的遺産なのに、燈籠は地中ケーブルにLEDと最先端をいっているのか、いいのか悪いのか…。

伊達政宗公の供養塔。

立派な鳥居だ。

供養塔の大きさもかなりだ。

海軍の供養塔。

こちらは、日章旗が掲げられていいた。

永遠なれよ高野山に…

薩摩藩主 島津家供養塔

鳥居も苔と草が。

こちらが、明智光秀公の供養塔。

表通りではなく、ちょっと奥まった所にひっそりとある。

織田信長の仇でも、亡くなったら平等ということで、供養塔はちゃんとある。

ところが、明智光秀公の供養塔。

なぜか何度直しても壊れてしまうそうだ。

今の供養塔も丸い部分が真ん中からヒビが入って割れている。

他の何百年も経っているものがびくともしてないのに、不思議だ。

やはり、織田信長の呪いか?

普通のお墓の中にポツンとあるのが分かる。

南海電鉄創業者 松本重太郎氏の供養塔

さすが、いい場所にある。

中の橋

転んではいけないのはどこの石階段だったか…?

中の橋

人通りが多くやっと撮れた

中の橋からの地図

中の橋のたもとにある汗かき地蔵は、世の中の人々の苦しみをお地蔵様が身代わりになり、一身に受けているので、いつも汗をかいていると伝えられています。

右脇にあるのが“姿見の井戸”

お堂の上に貼られている切り絵の紙は、「宝来」と呼ばれる縁起物です。

高野山では寺のみならず一般家庭でも、玄関、神棚等に掛けられています。

しめ縄のような意味合いですが、年中掛けておいて正月に新しいものに交換するそうです。

稲が採れにくい場所なので、注連縄の代わりに紙で作った“宝来”を飾ったという伝えもあります。

「姿見の井戸」

江戸時代にはこの井戸をのぞき見て、自分の姿が水に映らなければ3年以内の命であるという説が広まり現在のように「姿見の井戸」と呼ばれるようになりました。

無事に、姿が映ったので良かった。。

う~ん。これは誰のお墓だったかな?

苔が綺麗だったので撮ったような…

覚鑁坂(かくばんざか)

たしか、この写真がそうだと思う。

昨晩に引き続き、転ばなくて良かった。

階段は四十三段あり、四十ニ(死に)を超えるという意味だそうで、なんとも、霊場・高野山らしい謂れ。

昨晩のお話しの通り、階段の途中で転んだら三年の命となるらしい。

姿見の井戸に引き続き三年法則だ。。

平安時代後期の高野山中興の祖と呼ばれた名僧・覚鑁に由来。

覚鑁坂の途中にあった気の強そうな樹に触れてみた。

覚鑁坂を上から見下ろした感じ。

とりあえず家族皆んな、転ばずにすんでよかった。

■高野山の都市伝説をまとめたブログ

https://www.wakayama-kanko.or.jp/worldheritage/koyasan1200/contents/densetsu_spot.html

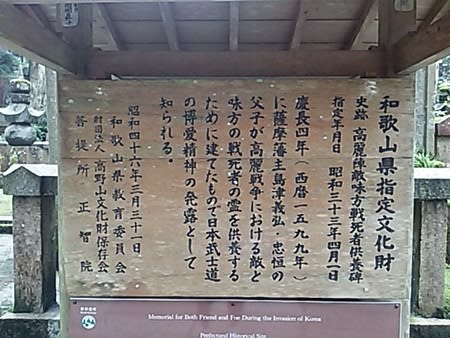

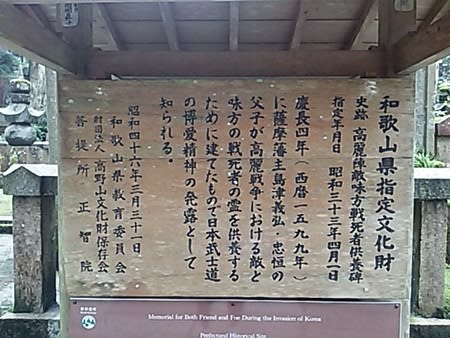

高麗陣敵味方戦死者供養塔

慶長の役から帰国した島津義弘・忠恒(家久)父子が、敵味方の双方の戦没者の菩提を葬うために建立した供養碑。

戦の最中は敵味方に分かれて戦っても、死した後は敵味方の恩讐を越えて、区別なく同じように極楽往生させる「怨親平等」とは、仏教の教えに基づいているようだ。

供養塔も日本と高麗で同じ大きさ。同じ形。平等の精神のようだ。

■高麗陣敵味方戦死者供養碑と日本赤十字。高野山奥の院のブログ

http://rekitabi4.blog.fc2.com/blog-entry-248.html?sp

高麗陣敵味方戦死者供養塔は和歌山県の指定文化財になっている。

日本赤十字の精神の源でもあるのです。

家康の次男 結城秀康の供養塔。

石廟になっていて、かなり立派。

豊臣家墓所

他の大名の供養塔と比べると、なんかこざっぱりしたというか、シンプルで意外。

供養塔も小さめ。

滅亡してしまったからか?

織田信長公の供養塔

比叡山や高野山を焼き討ちした信長公はある意味、敵なので弘法大師御廟から遠く離れたところでひっそりと供養されていた。なので、供養塔も小さかった。

ところがそれを不憫に思った家臣か誰かがいて、その供養塔を御廟橋の近くの場所にこっそり移動して、今の位置になったらしい。

ある日、突然、夜中にこっそり移動したのだから、御廟橋には近いが表通りではなく、ちょっと外れた場所にあり、供養塔が小さいのもそのせいである。

まさか、供養塔が夜中に自分で動いた訳ではないようだ。

手向けられていた生花が枯れていなかったので、信長公ファンが沢山訪れているのが分かる。

中の橋から御廟橋までの地図

水向地蔵

昨晩は遠慮して、観音菩薩さま辺りに水を手向けたのだが、今日は昨晩から気になってた、不動明王さまにお水を手向ける。

御廟橋の右手に地藏菩薩や不動明王、観音菩薩が並んでいる。

奥の院に参詣する人々は、御供所で水向塔婆を求めて、このお地蔵さんに納め、水を手向けてご先祖の冥福を祈ります。

塔婆を納めるのを今、知らなかったので、納めずに水を手向けてしまった。

申し訳ない。

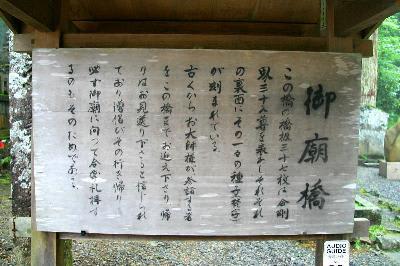

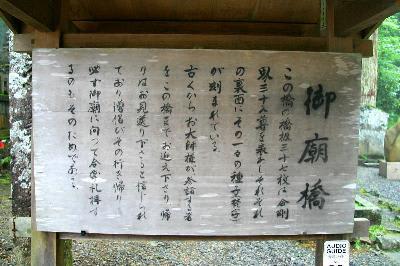

御廟橋

この橋の橋板37枚は金剛界三十八尊を表しそれぞれの裏面にその一々の種子(○字)が刻まれている。

古くからお大師様が参詣する者をこの橋までお迎え下さり、帰りはお見送り下さると信じられており、僧侶がその行き帰りを必ず御廟に向かって合掌礼拝するのもそのためである。

御廟橋から先は霊域なので、撮影は禁止です。

先にうっすらと燈籠堂が見える。

■奥の院と高野山

http://www.shukubo.net/contents/about_koyasan/sopt.html

■

http://www.360navi.com/30wakayama/03koyasan/01okuno/

■

http://pilgrim-shikoku.net/koyasan-okunoin

御廟橋下を流れる玉川の左手に立て看板のような板が見られる。

こちらは、卒塔婆(そとうば)は、流水灌頂(ながれかんじょう)と言い、水難事故や難産で、この世を去った人々の霊を水で清め追善供養する為に建てられているそうです。

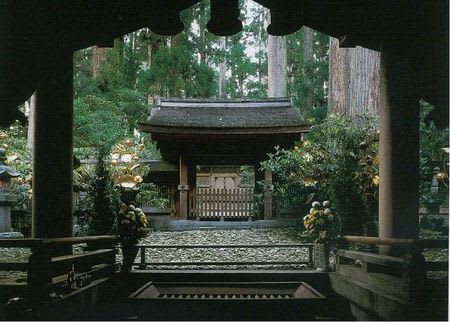

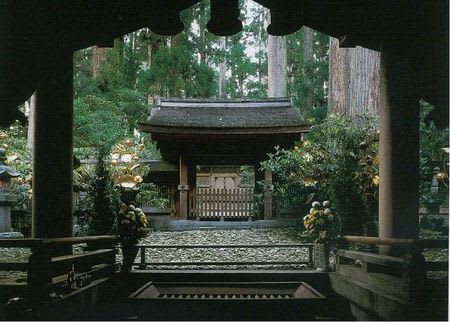

以下、霊域で写真撮影禁止なのでパンフレットより。

奥に見えるのが燈籠堂。

御祈祷や御札などはこちらで。

ちょうど、お経をあげており、なんと日に2回の弘法大師様へのお食事が運ばれてくる所に遭遇した。

堂の周りには納められた吊り燈籠が一杯で、吊りきれない燈籠は右手の御堂にも沢山納められていた。

地下には小さなお大師様が沢山納められていて、これも不思議な世界観を出していた。

弥勒石

善人なら軽く、悪人なら重く感じるといわれ、祠[ほこら]の格子から手を入れて持ち上げられるようになっている。

罪深いわたくしめは、重くて片手ではとても持ち上がらなかった。

弘法大師御廟

昨晩、恵光院のお坊さんが般若心経をあげてくれたのはここです。

今でも弘法大師さまが、こちらにいらっしゃり皆んなの幸せを願ってくれている。

写真撮影が禁止ということが分かる、空気がピーンと張りつめた場所です。

昨晩のナイトツアーでも紹介があった、日に2回運ばれる弘法大師様へのお食事。

こちらの写真はパンフレットのものなので、御廟橋の手前ですが、我々は運がいいことに燈籠堂にいた時に、お食事を御供えしてお帰りになるところに遭遇した。

まさに、写真のような感じである。

御供にあがる時間に間に合わなかったので、ちょっとガッカリしていたが、お帰りに会えてよかった。

これも空海さまの御加護だわ。

http://www.shukubo.net/contents/about_koyasan/sopt.html

弘法大師御廟をお参りし、御廟橋を渡り再び下界へ。

ところで、奥の院の石燈籠だが、側面の形に注目。

この形を覚えて次の写真をご覧ください。

三日月 が細くなってますよね。

そうなんです。

この石燈籠は月の満ち欠けを表しているのです。

満月もあるので、ずっと辿ってみてください。

さて、帰りは近くのお土産屋に行きたいがために、新道を通る。

奥の院の御朱印は燈籠堂ではなく、御廟橋の手前の新道近くの御供所になる。

団体と個人で窓口が違うようだ。

団体窓口には山積みの御朱印帳が…。

新道は母が言っていた通り、UCCをはじめ、白蟻駆除やロケットなど、現代の供養塔が一杯。

旅番組で紹介しているのとは全く違うが、道幅が広い分、団体の参拝はこちらを通されるようだ。

今回は個人旅行にしてよかった。

これで、母も納得したことだろう。

おまけ

奥の院 一の橋近くの壁。

新しいがなかなか風情があって良い。

、

奥の院に到着。

昨晩、撮影しそびれた“一の橋”。

この世とあの世の境?

夜は幻想的で綺麗だった。

一の橋を渡ってすぐ左手に「同期の桜」の石碑。

第二次世界対戦の特攻隊の供養だそうだ。

切ない。

真っ白な供養塔はとても綺麗なので新設されたのか?

右脇には掲揚用のポールもあった。

奥の院の地図。

まずは一の橋からの供養塔を。

■各供養塔のご案内はこちらが詳しいので、地図と合わせてご参照ください

http://xn----kx8an0zkmduym9n8d1hn.jinja-tera-gosyuin-meguri.com/category/%E9%AB%98%E9%87%8E%E5%B1%B1%E3%83%BB%E5%A5%A5%E3%81%AE%E9%99%A2

夜には気づかなかった景色。

見事な杉並き。

こんなに斜めになっていて大丈夫かな?

こんなに斜めになっていて大丈夫かな?

今朝までの雨で石畳が濡れていて美しい。

紀州初代藩主 徳川家供養塔

かなり立派な供養塔だ。

初代だから本当に400年も前からのものなのかなぁ?

写真では分かりにくいが、苔の厚みもかなり。

歴史を感じる。

こちらは、武田信玄、勝頼親子の供養塔

有名な供養塔の前にはこのように名前が記されている。

皮肉にもと表現することがいいのか?

敢えてそうしたのか?偶然か?

さすがにお墓なので“昔の人の遊び心”とは言い難いが、

なんと、武田信玄の道向かいに上杉謙信の供養塔がある。

道沿いではなく、ちょっと奥まった所にある。

スマホのズームが甘いので、かなりピンぼけですみません。

木の下にも供養のお地蔵さまや、石が手向けられていた。

霧というか靄が奥の院をいっそう神秘的にしている。

こんなに歴史的遺産なのに、燈籠は地中ケーブルにLEDと最先端をいっているのか、いいのか悪いのか…。

伊達政宗公の供養塔。

立派な鳥居だ。

供養塔の大きさもかなりだ。

海軍の供養塔。

こちらは、日章旗が掲げられていいた。

永遠なれよ高野山に…

薩摩藩主 島津家供養塔

鳥居も苔と草が。

こちらが、明智光秀公の供養塔。

表通りではなく、ちょっと奥まった所にひっそりとある。

織田信長の仇でも、亡くなったら平等ということで、供養塔はちゃんとある。

ところが、明智光秀公の供養塔。

なぜか何度直しても壊れてしまうそうだ。

今の供養塔も丸い部分が真ん中からヒビが入って割れている。

他の何百年も経っているものがびくともしてないのに、不思議だ。

やはり、織田信長の呪いか?

普通のお墓の中にポツンとあるのが分かる。

南海電鉄創業者 松本重太郎氏の供養塔

さすが、いい場所にある。

中の橋

転んではいけないのはどこの石階段だったか…?

中の橋

人通りが多くやっと撮れた

中の橋からの地図

中の橋のたもとにある汗かき地蔵は、世の中の人々の苦しみをお地蔵様が身代わりになり、一身に受けているので、いつも汗をかいていると伝えられています。

右脇にあるのが“姿見の井戸”

お堂の上に貼られている切り絵の紙は、「宝来」と呼ばれる縁起物です。

高野山では寺のみならず一般家庭でも、玄関、神棚等に掛けられています。

しめ縄のような意味合いですが、年中掛けておいて正月に新しいものに交換するそうです。

稲が採れにくい場所なので、注連縄の代わりに紙で作った“宝来”を飾ったという伝えもあります。

「姿見の井戸」

江戸時代にはこの井戸をのぞき見て、自分の姿が水に映らなければ3年以内の命であるという説が広まり現在のように「姿見の井戸」と呼ばれるようになりました。

無事に、姿が映ったので良かった。。

う~ん。これは誰のお墓だったかな?

苔が綺麗だったので撮ったような…

覚鑁坂(かくばんざか)

たしか、この写真がそうだと思う。

昨晩に引き続き、転ばなくて良かった。

階段は四十三段あり、四十ニ(死に)を超えるという意味だそうで、なんとも、霊場・高野山らしい謂れ。

昨晩のお話しの通り、階段の途中で転んだら三年の命となるらしい。

姿見の井戸に引き続き三年法則だ。。

平安時代後期の高野山中興の祖と呼ばれた名僧・覚鑁に由来。

覚鑁坂の途中にあった気の強そうな樹に触れてみた。

覚鑁坂を上から見下ろした感じ。

とりあえず家族皆んな、転ばずにすんでよかった。

■高野山の都市伝説をまとめたブログ

https://www.wakayama-kanko.or.jp/worldheritage/koyasan1200/contents/densetsu_spot.html

高麗陣敵味方戦死者供養塔

慶長の役から帰国した島津義弘・忠恒(家久)父子が、敵味方の双方の戦没者の菩提を葬うために建立した供養碑。

戦の最中は敵味方に分かれて戦っても、死した後は敵味方の恩讐を越えて、区別なく同じように極楽往生させる「怨親平等」とは、仏教の教えに基づいているようだ。

供養塔も日本と高麗で同じ大きさ。同じ形。平等の精神のようだ。

■高麗陣敵味方戦死者供養碑と日本赤十字。高野山奥の院のブログ

http://rekitabi4.blog.fc2.com/blog-entry-248.html?sp

高麗陣敵味方戦死者供養塔は和歌山県の指定文化財になっている。

日本赤十字の精神の源でもあるのです。

家康の次男 結城秀康の供養塔。

石廟になっていて、かなり立派。

豊臣家墓所

他の大名の供養塔と比べると、なんかこざっぱりしたというか、シンプルで意外。

供養塔も小さめ。

滅亡してしまったからか?

織田信長公の供養塔

比叡山や高野山を焼き討ちした信長公はある意味、敵なので弘法大師御廟から遠く離れたところでひっそりと供養されていた。なので、供養塔も小さかった。

ところがそれを不憫に思った家臣か誰かがいて、その供養塔を御廟橋の近くの場所にこっそり移動して、今の位置になったらしい。

ある日、突然、夜中にこっそり移動したのだから、御廟橋には近いが表通りではなく、ちょっと外れた場所にあり、供養塔が小さいのもそのせいである。

まさか、供養塔が夜中に自分で動いた訳ではないようだ。

手向けられていた生花が枯れていなかったので、信長公ファンが沢山訪れているのが分かる。

中の橋から御廟橋までの地図

水向地蔵

昨晩は遠慮して、観音菩薩さま辺りに水を手向けたのだが、今日は昨晩から気になってた、不動明王さまにお水を手向ける。

御廟橋の右手に地藏菩薩や不動明王、観音菩薩が並んでいる。

奥の院に参詣する人々は、御供所で水向塔婆を求めて、このお地蔵さんに納め、水を手向けてご先祖の冥福を祈ります。

塔婆を納めるのを今、知らなかったので、納めずに水を手向けてしまった。

申し訳ない。

御廟橋

この橋の橋板37枚は金剛界三十八尊を表しそれぞれの裏面にその一々の種子(○字)が刻まれている。

古くからお大師様が参詣する者をこの橋までお迎え下さり、帰りはお見送り下さると信じられており、僧侶がその行き帰りを必ず御廟に向かって合掌礼拝するのもそのためである。

御廟橋から先は霊域なので、撮影は禁止です。

先にうっすらと燈籠堂が見える。

■奥の院と高野山

http://www.shukubo.net/contents/about_koyasan/sopt.html

■

http://www.360navi.com/30wakayama/03koyasan/01okuno/

■

http://pilgrim-shikoku.net/koyasan-okunoin

御廟橋下を流れる玉川の左手に立て看板のような板が見られる。

こちらは、卒塔婆(そとうば)は、流水灌頂(ながれかんじょう)と言い、水難事故や難産で、この世を去った人々の霊を水で清め追善供養する為に建てられているそうです。

以下、霊域で写真撮影禁止なのでパンフレットより。

奥に見えるのが燈籠堂。

御祈祷や御札などはこちらで。

ちょうど、お経をあげており、なんと日に2回の弘法大師様へのお食事が運ばれてくる所に遭遇した。

堂の周りには納められた吊り燈籠が一杯で、吊りきれない燈籠は右手の御堂にも沢山納められていた。

地下には小さなお大師様が沢山納められていて、これも不思議な世界観を出していた。

弥勒石

善人なら軽く、悪人なら重く感じるといわれ、祠[ほこら]の格子から手を入れて持ち上げられるようになっている。

罪深いわたくしめは、重くて片手ではとても持ち上がらなかった。

弘法大師御廟

昨晩、恵光院のお坊さんが般若心経をあげてくれたのはここです。

今でも弘法大師さまが、こちらにいらっしゃり皆んなの幸せを願ってくれている。

写真撮影が禁止ということが分かる、空気がピーンと張りつめた場所です。

昨晩のナイトツアーでも紹介があった、日に2回運ばれる弘法大師様へのお食事。

こちらの写真はパンフレットのものなので、御廟橋の手前ですが、我々は運がいいことに燈籠堂にいた時に、お食事を御供えしてお帰りになるところに遭遇した。

まさに、写真のような感じである。

御供にあがる時間に間に合わなかったので、ちょっとガッカリしていたが、お帰りに会えてよかった。

これも空海さまの御加護だわ。

http://www.shukubo.net/contents/about_koyasan/sopt.html

弘法大師御廟をお参りし、御廟橋を渡り再び下界へ。

ところで、奥の院の石燈籠だが、側面の形に注目。

この形を覚えて次の写真をご覧ください。

三日月 が細くなってますよね。

そうなんです。

この石燈籠は月の満ち欠けを表しているのです。

満月もあるので、ずっと辿ってみてください。

さて、帰りは近くのお土産屋に行きたいがために、新道を通る。

奥の院の御朱印は燈籠堂ではなく、御廟橋の手前の新道近くの御供所になる。

団体と個人で窓口が違うようだ。

団体窓口には山積みの御朱印帳が…。

新道は母が言っていた通り、UCCをはじめ、白蟻駆除やロケットなど、現代の供養塔が一杯。

旅番組で紹介しているのとは全く違うが、道幅が広い分、団体の参拝はこちらを通されるようだ。

今回は個人旅行にしてよかった。

これで、母も納得したことだろう。

おまけ

奥の院 一の橋近くの壁。

新しいがなかなか風情があって良い。

、