昨日まで奈良県の「壺坂・高取を歩く」と題してアップしてきましたが、奈良と言えば奈良時代には日本の首都が置かれた政治の中心地でした。

その奈良時代の貴族であり、歌人である人に小野 老(おののおゆ)がいます。

彼が詠った有名な和歌に、

「あをによし 寧楽(なら)の京師(みやこ)は 咲く花の にほふがごとく 今盛りなり 」 (万葉集巻3-328)

があります。

意訳:奈良の都は、花が咲き乱れてよい香りでいっぱいになる頃のように、今、繁栄してたいそう盛んであると言う意味です。

この歌は大宰府(現福岡県太宰府)の地に大宰少弐として派遣されていた小野老が奈良の京を賞讃して詠んだとされる望郷歌、或いは、出張帰りの時に都を懐かしむ

大伴旅人たちに奈良の華やかな繁栄の様子を報告した歌と言われています。

ところで、この和歌に歌われている「あおによし」の「青丹(あおに)」ですが、これは「なら」にかかる枕詞であることは中学校で習ったのでどなたもご存知のことだと思いますが、では、なぜ奈良が「あおに」なのでしょうか?

今日は青丹(あおに)について調べました。

「青丹(あおに)」は昔、平城(なら)の地の北側の丘陵地帯で良質なものが産出されていたことから生まれた語です。

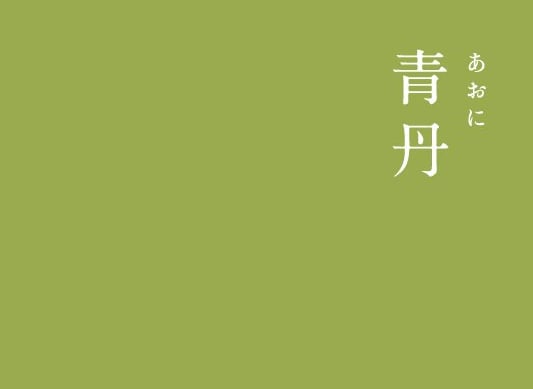

青丹とは、顔料や化粧料の黛(まゆずみ:眉を書く墨)に使われた青粘土のような暗く鈍い黄緑色のことです。

この場合の青は緑のことで、丹は土を意味し、緑みのある土の色を指しています。

これが青丹(あおに)色です。

もともとは青丹(あおに)は青土とかいて「あおに」と読んでいました。

青丹は、顔料となる岩緑青(いわろくしょう)を表わす古名であり、奈良が産地として有名でした。

そのため、『万葉集』にも詠われ、「青丹よし」は奈良にかかる枕詞となったということです。