さて前回4月14日にご紹介した(株)北洲プレミアムパッシブハウス(PPH)の

第2弾情報です。この注目の住宅、あしたプレス向け完成発表会ということ。

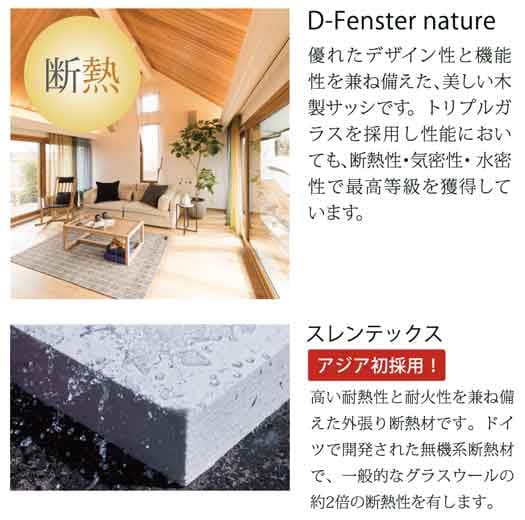

断熱の重厚さ、堅牢さといったポイントに目が行くのですが、

なによりも注目すべきポイントは、以下の3つの設計目標だとわたしは思っています。

これからの住宅の目指すべき思想として、大変明解な目標でもあります。

1.ゼロエネ適合であること。〜ZEH Ready 40

建物の外皮性能(断熱性)を高めることで、省エネルギーを実現。

具体的にはBEIを0.4以下に設計し消費エネルギーを大幅削減。

国土交通省が定めた「建築物の省エネ性能表示のガイドライン

BELS(建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針)」では

その基準の最高等級は0.8ですが、さらに半減の0.4以下に設計されている。

この建物ではZEHの太陽光発電は搭載されていませんが、

いつでも設置すればZEHになる、ZEH Readyになっているのですね。

2.燃費貧困にならないこと。〜Fuel Poverty 0(ゼロ)

住先進国イギリスでは年金・収入の10%以上が光熱費に使われてしまう世帯

「Fuel Poverty(燃費貧困)」が問題視されていることから、

日本でも光熱費が年金収入の5%以下になるようにエネルギー設計。

〜このポイントはたいへんリアリティのある思想でしょう。

今後の高齢化社会を見通していったとき、年金収入の5%以下という目標は

断熱の究極的な目標としてまことに明解な考え方。

ユーザーにとっても、わかりやすい断熱住宅のメリットと言えるでしょう。

3.維持費・メンテで30年間の快適性。〜Asset Value 30

設備に頼り過ぎると維持・交換費用が膨大になる可能性がある。

長期に渡る省エネ効果の持続や経年劣化が少ない部材選び。

30年間コスト試算、省メンテで快適性が続く住宅。

〜これもまた、建築が目指すべき近未来的な姿をクッキリと示している。

持続可能でミニマルという、シンプルな考え方が貫徹されています。

この3つの「達成基準」がめざしているものこそ、

これからの社会が住宅建築に求めているものであり考え方だと

わかりやすく迫ってくるように思います。

住宅はやはり人間のくらしをやわらかく受け止め、その安全・安心を

担保してくれるかけがえのない存在であるべきです。

物理的なポイントはもちろんのこと、こうした人間社会的「安全性」ということこそ、

今後の住宅設計の重要ポイントになるという気付き。

こういった点こそ近未来的な住宅が目指すべきことではないかと思います。

さらに断熱・蓄熱についての革新的な取り組みとして、

ドイツの最先端断熱材・SLENTEXの採用が話題になっています。

これは無機質の断熱材で不燃であり、有毒ガスの発生がない断熱材で

しかも外側にラスを敷設してそのまま湿式仕上げすることが出来る。

レンガ造の建物が多く断熱強化が進まないドイツの既存断熱改修の

切り札的な断熱材のニューフェイス。最高級グラスウールに対して

2倍の断熱性能を誇っている。

ドイツでは10mm厚み単位で販売される製品と言うことですが、

なんと今回はこれを90mmの厚みで外張り断熱材としている。

ツーバイシックス構造部の充填断熱には板状断熱材を使用して、

このSLENTEXは付加断熱の考え方になります。

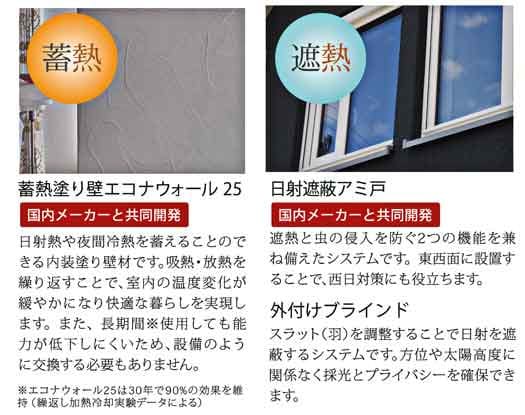

こうした断熱の上で、室内側の壁面には

次世代の温熱環境を創造する潜熱蓄熱内装塗り壁材「エコナウォール25」。

室内の空気温度環境をよりマイルドにするものです。

重厚な断熱空間でなおこの「蓄熱」がどう人間センサーに感受されるか、

この住宅が「実証」を掲げる、非常に大きなポイントになっています。

高断熱高気密の先に目指すべき「いごこちの高品質」を目指した

住宅技術の最先端として、その実証結果が非常に興味深く注目されます。

完成と同時に4月29日〜5月7日には公開も予定されています。

その後5月8日以降は「予約制」での見学が可能。

先進の最新技術を体感できる貴重なチャンスだと思います。

見学のお問い合わせは、以下まで。

(株)北洲 ハウジング事業部 仙台支店 022-348-3451

で、あした28日には報道向けの発表会がありますので

完成住宅として取材してくる予定です。その模様・写真をこのブログで

掲載していきますので、乞うご期待(笑)。