とは自転車タイヤのエアバルブ

形式の1種、どうもリンキチです。

せがれクンが昨年から乗って

いるチャリ、クロスバイクの

エアバルブ方式がいわゆる

仏式(フレンチ)バルブだった

のですが実はこれまでフレンチ

バルブの車両はウチには1台も

ありませんでした。

ウチの空気入れポンプは車、バイク、

普通の自転車兼用のものがあり、

その兼用タイプなら仏式にも

使えると思ってました。

年明けに珍しく?チャリを磨き

始めたせがれクン、購入後、

初めて見る光景だな。

そして空気も入れたい、という

流れになり、ウチの空気入れが

仏式バルブに対応してないこと

が発覚したのでした。

こちらが一般的な自転車、軽快車や

シティ車などよく見かける一番多く

使われている英式バルブ。

こちらは米式バルブ。クルマや

バイクと同じタイプで自転車では

マウンテンバイクなどがこの

タイプ。空気圧の管理もできます。

そしてせがれクンのクロスバイク

がこの仏式(フレンチ)バルブ。

タイヤの細いロードバイクなど

スポーツチャリに多く使われて

いるタイプ。

仏式バルブは高圧に耐えられ。

空気圧の調整がシビアに行える

ようです。

先端を回して上にあげるとエアが

入れられる状態に。

ちなみにエアが抜ける状態でもあり、

一度全部抜けてしまい、ウチの空気

入れポンプで入れられない状況に。

そこでAmazonで対応するアダプター

セットを購入。

このアダプターで英式バルブと

同様になり、一般的なチャリの

空気入れポンプが使えます。

こんな感じで。

英式バルブのエア封入方法で

問題なく入れられます。

ちなみにこのアダプターだと

米式バルブ対応となり、車

バイクの空気入れポンプが

使えます。

そして米式はエアゲージも

使えるので空気圧管理も

出来るといった感じです。

とはいえ半年以上経ってから

空気入れられないことに気付き、

対応アダプターをゲットしたのは

なかなか遅かったです。

本気で空気が抜けた時でなくて

まぁ良かったです。

作業をしたリンキチです。

昭和レトロな型板ガラスの一つ、

モールガラス、ですが我が家には

このモールガラスが使われている

部分が何カ所かあることは過去ネタ

でも紹介済み。

そのモールガラス、ちょっと前に

リンキチ不手際でガラス面に

ちょっと力をかけてしまい、

割れてしまったのです。まぢか!

最悪!まいりました。

以前、リビングのアルミサッシ

ガラスが割れた時は知り合いに

サッシ屋さんを紹介してもらい、

ガラスを修復してもらったことが

あったのですがモールガラスは

古い昔の木製建具。

サッシ屋さんには頼めないので

自分で直すことに。

木製建具でも基本的にはガラスは

外せる構造になっているという。

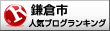

これはウチの別の部屋にある

擦りガラス小窓。

上部にギミックがあってガラスが

取り外せる。

応急処置でプチプチ貼ってますの図。

ところが今回、割れた箇所の建具は

どうやら外せる構造にはなってない。

上も下も奥も確認したけどそれっぽい

構造には全くなっていない。

多分、はめ殺し状態で製作された

建具なのでしょう。

割れたガラスは取り除けたけど

割れてないガラスをどうやって

はめ込むか?

そこで思いついたのが押し縁的な

構造にしてしまうこと。

上部を除く3辺の縁を5mmづつ、

ガラスがはまる溝までカット。

ガラスをはめたらカットした縁を

戻しガラスを押さえるという構造。

電動マルチツールを借りてきました。

5mmカットラインが曲がらないよう

定規として当て木を取付けて作業。

カットソーからサンディングに

変更してやすりがけで仕上げ。

無事、5mmで縁をカットできました。

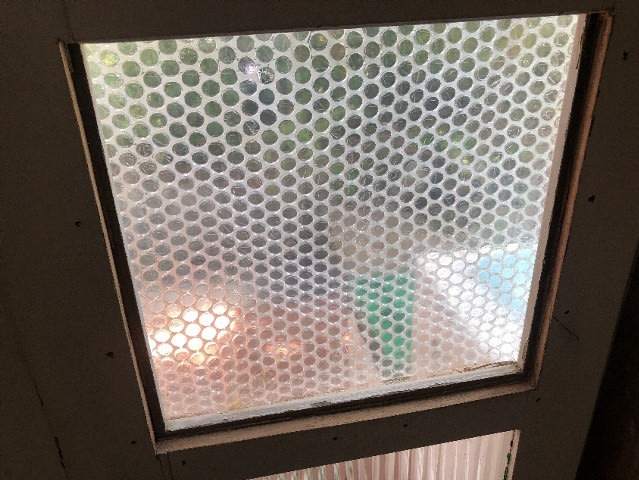

モールガラスの2mmタイプは現在

では手に入らないので、仕方なく

モールガラス入りの古建具を購入。

サイズに合わせてガラスをカット

しないとなりません。

ガラスカッターを借りてきて自分で

カットすることに。

とりあえず割れたガラスで練習する。

ガラスは切るというよりスジを入れて

折るといった感じ。何度か練習して

スジ入れの感覚をマスターする。

チィー、という感じでガラスの端から

端まで一定の力と速度で振り抜く感じ、

2度切りは出来ず、一発勝負です。

そして本番。とりあえず、いけた。

モールガラスは縦より横を切る

ほうがむずい。

何とかできました。

ちなみに古建具は2枚セットだった

ので予備用として1枚はとっておく

つもりだったのですが予備用カット

の際、失敗して号泣 。ガラスカット

。ガラスカット

2度とやりたくねー。

1枚目カット成功したモールガラス

を無事はめて押縁にて復旧完了

しましたの図、ふぅ。

そしてガラスのカットは2度と

やりたくないという感覚をマスター

したリンキチでした 。

。

いわゆる針子とはメダカの

稚魚のことですがなかなか

どうしてハリコちゃん育成が

難しいリンキチです。

もう10月に突入している今日

この頃ですがウチのメダカは

この時期めっちゃ卵を抱えて

いたりします。まだそこそこ

の水温だからでしょう。

でも放置状態ではまず孵らない

環境です。というのも親メダカ

に食われる前にエビに卵を食わ

れてしまうという現状が。

エビがいなければ卵付きの水草を

親池から拾って隔離管理すれば

済むのですが水草に付いた時点で

エビが食べてしまうのでそれが

不可能です。

巨大魚に見える?メダカです。

どアップ、トリミングしてる

ので。

そこでこのメダカのように

卵お抱え状態を見つけたら

即、すくい上げて隔離水草

エリアに入れる、そして

メダカに付いている卵が

無くなったら親池に戻す、

といったやり方で針子ちゃん

育成ミッションを開始。

隔離水草エリアの水草をよーく

見ると卵が装着完了!

親メダカを親池に戻し、卵は

このまま放置観察します。

卵の中には有精卵と無精卵が

あり、無精卵の場合、白くなり

そのうちカビに覆われ、孵る

ことはありません。

ちなみに隔離エリアは2Lペット

ボトルを上半分を切り取った

下半分を使い、上部にオーバー

フローの穴を開けてあります。

これを水温を同じに保つ為、

親池に浮かべて管理します。

一方、有精卵はその後よーく

観察するとハリコちゃんの

目玉が見えてきます。

ここで失敗事例を。

卵がなかなか孵らない中で

隔離エリアも汚れるので清掃

水替えを繰り返し、何度か卵を

流してしまう。

で、もう孵る卵も無いと判断、

隔離エリアも閉店ガラガラ、残水

を親池に流し、育成ミッション

終了を決める。

直後、何気なく親池を見ると!

3匹の針子ちゃん泳いでるー!

すぐに救って隔離すればよかった

のですが何とか生き延びれるか、

と判断して放置したら、そのまま

行方不明に。

せっかく針子ちゃん孵せていた

ので育成ミッションを再開。

そして今度は隔離エリアの清掃

水替えをした後、親池に浮かべ

直した際に水の量が多かったのか

隔離エリアが親池に沈み、気付いた

時にはエビのクソ野郎が入り込んで

しまった時ー、悲しい時ー。

もうすぐ孵るであろう卵が全滅。

それでもめげずに親メダカが

卵を抱えたら即すくいあげ隔離。

そしてやっと隔離エリア内で

針子ちゃん4匹確認。すんごい

小さいです、全長2、3mmぐらい、

しかないので虫メガネでないと

見えません。

ちなみにエビは意外に勝手に繁殖。

それでもある程度の稚エビはメダカ

に食べられていると思う。

でもエビもやめられない、とまらない。

ミナミヌマエビは意外とカラフル

なので水槽内が映える。

このエビは孵らない白くなって

しまった無精卵を食べています。

生まれたばかりの針子ちゃんは

お腹の辺りに白い玉?をがあり、

これが養分を供給している。

なので暫くは餌は不要らしい。

針子ちゃんの育成環境は植物性

プランクトンが豊富な状態、

極端に言えば緑色に濁った水、

が良いらしい。

清掃しない放置のそこそこの

汚れ水にしておく。

小さすぎる針子ちゃんの餌は通常の

餌では大きすぎる為、口に入らない。

なのですりつぶして粉末状してから

与える。

それでも餌やりを続けてると

水質の悪化がちょっと心配に

なってきました。

そこで水替えをしたのですが

この時、またもや大失態。

4匹いた針子ちゃんが2匹しか

いない!2匹行方不明に。

恐らく、水替えの際に見落とし

で親池に放流してしまったようで。

またやってもうた、最悪!

それでもまだ卵抱えている

親メダカ発見!

即、逮捕して収監幽閉。そして

釈放、この繰り返し。

ただし、この卵たちも半分以上

無精卵だった。

結局現在、生き残りは2匹の

針子ちゃん、と卵が数個。

でも卵はもう無理っぽい。

とりあえず、2匹は順調に

成長していて虫めがね無し

でも見える大きさに。

失敗の連続ですがなんとか

育てあげたいです。

片付けとDIYを行った

リンキチです。

一か月ほど更新サボリ?

滞りで5月もGWおわり、

通常稼働している今日

この頃ですがGW連休は

暦通りに過ごしてました。

いつもなら早めに飾っている

鯉のぼりですが今年は休みに

入ってからの飾り付け。

なので逆に今年は連休明け

一週間ほど延長掲揚となりました。

休み中にアラジンストーブの

片付け。片付けとはいえ、

完全にしまう場所はないので

メンテ清掃してから使わない

物置部屋に移動。

そして実は毎年、それほど稼働

させてないアラジンストーブたち。

出番は数回程度。でもたまには

きちんと芯までメンテしておく。

昭和レトロのナショナル電気

ストーブはフル稼働してるので

キレイに清掃してから元箱に

収めて来シーズンまで保管。

せがれクン部屋のエアコン外配管

穴の埋め込みパテが取れてしまって

いたのでパテをブチ込み直してから

さらにコーキング。

ついでにこないだリニュしたカメラ付

インターフォン部のコーキングも

忘れていたのでやっておく。

そしてDIY作業はホムセンで材料購入。

木材カットコーナーは激混みだった

のでかったるいけど自力で鋸をひく。

会社で丸ノコ借りておけばよかった。

寸法きっちり測ってサイズ通り

製作。

そしてめずらしくボンドも併用。

木ネジだけでもいいんだけど。

こんなん出来ました。

置き台みたいな。

カミさんの要望でこしらえた

仕事部屋用の足置き台でした。

ご要望どおりにちょうどええ

高さでのセッティングなので

快適な作業をお約束します?

仕事もはかどりまくり?ですな。

改造したリンキチでございます。

過去ネタ、コン柱水栓でほのめかして

いたとおり、飽きたらスタイル変更を

する、の時期がやってきました、とは

いえ昨年末にすでに変更してましたが

何か。

すでに取っ払っている作業中の図。

昨年11月頃のとある暇な日。

今回も寄せ集め中古水栓パーツで。

今回はこのスルースバルブを装着。

とりあえず付けてみたかっただけ。

その先に意味は無いけど止水栓。

そこからエルボで庭側へふって

チーズ分岐は前回同様のスタイル。

ここからノープランで迷走中。

さらにエルボを使って上にふり、

からの再度チーズ分岐に。

迷走?の結果、こんな感じに。

チーズを2回使って3蛇口に変更。

庭散水ホース用、下で靴を洗う用、

そして高い部分での手洗い用、は

グースネック的な蛇口を無理矢理

装着。カミさん曰く、「グローエ

みたいなの付けた?」と。

まぁはっきり言って使い勝手は

よくないです。

スルースと止水栓が連続である

意味は特に無くて付けたかった

から付けただけ。止水栓はせめて

最初のチーズの後に設置すれば

よかった。次回リベンジ?

ちなみに全てのハンドルに異なる

タイプを使用してみた。

前回から使ってるレバー型ハンドル

は厨房などで使われるタイプ。

ハンドルのカラービスも変更。

これも一応レバー型?一昔前の

キッチンで使用されている感の

湯、水が別の2ハンドルタイプ。

昭和レトロっぽいクリスタルノブ。

小振りなタイプを使用。

止水栓は前回同様、レトロ十字

ハンドル。水栓ビスもカラービス

ではなくCoolな昔のC刻印ビス。

とりあえず、再度変更予定なので

次回はもっと使い勝手を極めた

コン柱水栓蛇口にするでしょう。

が壊れることもありまして

交換したリンキチです。

我が家のインターホンは

もう10年以上が経過して

いますがだからといって

その年数で壊れるという

ものでもないのですが。

我が家の場合、その設置

環境のせいで劣化が進み

まくって壊れたようで。

こんな感じでした。無理はないか。

いわゆるオカメヅタ?かな。

もともとは何もなかったのですが

グリーン的なものを壁に這わせたい

と思い貰ってきたオカメヅタを

植えたところ、10年経過でこんな

状態に。

最近、インターホンが鳴ってない

気がしてたのですが間違いなく

鳴ってなかったのでした。

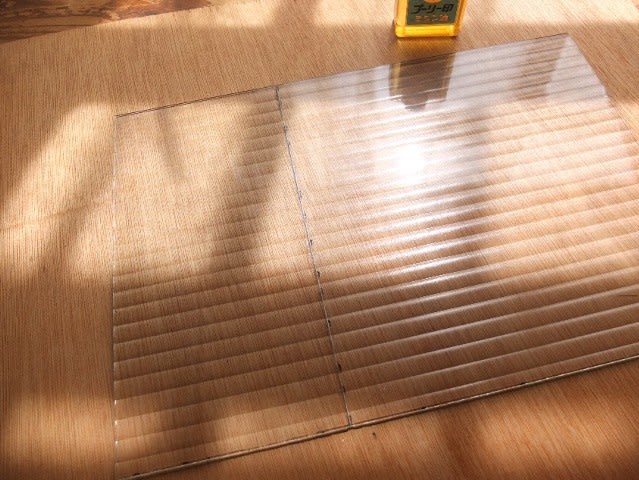

こちらは室内側、いわゆる親機

ですがすでに取り外したの図。

アイホンってやつです。i-phone

ではないです。これやたら重い。

通話のみの機能のくせに。

屋外設置の子機も外して分解。

するとめっちゃゴキブリJr.たちが

登場ー!完全に住処になっていた

ようです。そしてスピーカーには

穴が開いていてダメだこりゃ。

で、たまたま知り合い邸から

使わなくなって貰っていた

カメラ付きインターホン中古品

があることを思い出し、探し出し

て付けてみることに。その前に

屋内から屋外への断線の疑いも

ありましたが断線はしてない

ようでした。

子機仮付け状態です。

子機カメラはバッチリ機能

していて親機モニターにも

ちゃんと写るのですが

呼び出し音が鳴らないという

不具合が。

実はそういう状態だったから

取り替えていらなくなった

ものを貰っていたのでした。

なので結局新品購入するはめに。

同じような後継機種はライト付

に変わっていました。

でも配線は一緒なのでそのまま

取付。今までの呼び出し応答

のみでもカメラ付きでも同じ

2線での配線なのです。

室内側は今までのアイホン親機

が壁に埋め込まれていてその幅

しかないのでモニター付親機は

収まりません。なので当て木を

かまして取付ステーを壁面まで

ふかして設置する。

またモニター付親機は今までの

アイホンより縦サイズが短い為、

埋め込み壁に元配線の穴が

見えてしまいます。

そこで一枚ベニアを被せて

穴を隠してみる。

こんな感じで。壁の色とほぼ

同色で塗ってますがペンキでは

ないのでちょっと木目出てます。

でもそれほど違和感無し、と

しておこう。

こうして見てもまぁ違和感無し

でしょう。

そしてこういったモノは今回の

ように機種変を想定しておくと

壁には埋め込まないのが無難

かもしれません。

について語るリンキチです。

鎌倉市内には生物のいるような

川が各所にあると思われますが

リンキチ家近所にも小川が

あったりします。

この近所小川は一見、何も生息

していないような水路に見える

のですが意外にも色々な生き物が

生息しているのです。

そんな水辺の生物を中心にした

リポートです。

最近、暫く放置状態だった

庭の水鉢を復活させました。

姫スイレンも植え替えして

再開花で復活。

そして近所小川から拾った?

水草を水鉢に入れておいたら

開花、オオカナダモでした。

最初は「バイカモ」と思って

たのですがバイカモのように

花弁が5枚無く、3枚だった

のとバイカモは清流でないと

育たないらしい。近所小川は

流れは停滞気味なので。

そんな近所小川に生息している

生き物たちを紹介。

まずはアメリカザリガニ。

ちなみにこのザリガニはこの

近所小川産ではなく、ちょっと

離れた鎌倉市内の川からやって

きました。餌を与えて育てて

いたら意外と長生きでした、

が今はもうおりません。

そしてこちらもちょっと

離れた鎌倉市内の川から

やってきたオタマジャクシ、

を育てていたらカエルに

なって巣立っていったという

数年前の出来事。この頃は

まだせがれクンも生き物捕獲、

飼育にも興味深々だった時代。

近所小川ではけっこうトンボが

飛んでいるのでヤゴもいます。

でもヤゴは他の生物と一緒に

育てられないのでキャッチ

してもリリース。

近所小川にはハグロトンボ

なんかもいます。

これは近所小川の日当たりの

良い川面の写真。小さな魚影が

3つ写ってます。

この魚影はメダカなんです。

そしてメダカと思って川底の

砂と一緒にすくって捕らえた

稚魚はドジョウの稚魚で餌を

やって育てていたらこんなに

立派に。8cmぐらいに成長。

ここに写ってる2匹も稚魚から

育ったドジョウですが4cmほどの

大きさ。ノーマルドジョウより

太く短い胴体だったので恐らく

ホトケドジョウでしょう。

こちらも最近捕獲の一匹、恐らく

ホトケドジョウかな。

小さいミナミヌマエビも水槽で

繁殖成功して小川にリリース。

大きいのはヤマトヌマエビで

購入したもの。ヤマトは汽水で

ないと増えないらしい。でも

長生きです。

メダカも水槽飼育で順調、

卵を抱える。

復活した水鉢にもメダカ投入

して涼を演出。

ニホンウキクサとオオカナダモ

はすぐ殖えるので2週間に一回、

間引きを行うことを忘れずに。

メダカは増えたらもちろん

小川にリリースする予定です。

はどうなった?無事羽化して

おります、どうもリンキチです。

いきなりカブトムシ画像ですが

今回は全編カブトムシ画像のみで

お届けします。

昨年10月のカブトムシネタから

続いていた幼虫飼育は先月の最終

マット追加及びペットボトルへの

分散作業の後、7月2週目あたりで

無事成虫カブトムシとして羽化

したのでありました。

最初の1匹は7月7日、飼育ケース

からまずは雄が1匹。

同日、ペットボトルからは雌が

一匹、顔を出していました。

すぐに飼育ケースに移動、

これでちょうどよくペア誕生。

来年も楽しめるか?うーん、

またくぬぎマット購入して

幼虫飼育地獄が始まるのか?

その前にこれから成虫の飼育が

始まるのだ。昨年余ったゼリー

を与える。

2日後の休日、成虫の飼育スペース

を確保する為にマットを少し減らす

作業。するともう一匹雄が埋まって

いる?

これで雄x2、雌x1。なのでもう

一匹雌が出れば1ペア残して1ペア

自然に返したいところ。もしくは

せがれクンお友達に譲るか?

ウチみたいになるとせがれクン

お友達パパに譲る、というのが

正しい。

飼育ケース内にはもう一匹、羽化

していないひとがいることになる

のですが数日後、この画像で

ゼリーの横あたりにちょっと

顔を覗かしている二匹目の雌が。

ちなみにもう一個ペットボトル

に移動してた一匹は羽化できず

にお亡くなりになられたようで。

こちらも雌だったようです。

雄x2、雌x1のスリーショット。

雄x1、雌x2のスリーショット。

ほんとはそれぞれx2づつのフォー

ショットを収めたかったのですが。

うまい具合にいかなかった。

夜行性のカブトムシたちは昼間は

マット内にもぐって静かに過ごして

ますが夜中になると騒がしく、羽音

も激しい。

ある晩、雄が一匹、ケースから脱走

する事態に。蓋に付いている小窓を

開けてしまったようで。

せがれクンが捕まえてケースに

戻してくれました。

そこで家族会議でよく検討、また

葛藤もした結果、全ての成虫を自然

の森に返すことに決めました。

確か昨年頂いたペアも元々は鎌倉産

と聞いていたので。

週末の夜にせがれクンと一緒に

森に解放しにやってきました。

飼育ケースごと持ってきて

解放前カブトムシ最後の雄姿。

ちなみに同現場では他の親子が

夜間の虫取りに来ていました。

なんだったらその親子に渡すか?

とせがれクンに聞いてみたら

それはダメだと頑なに拒否。

ほぼ育ててなかったのにね。

解放する適当な場所を見つけて

解放作業開始。

雌は二匹とももぐっていたので

掘り起こして最後にパシャリ。

そして自然に帰っていく雌。

雄は解放後、元気良く、自分で

勝手に木に登っていきました。

一枚目画像も解放後の最後の

雄姿、とても映えてました。

こうしてリンキチも1年に及ぶ

カブトムシの飼育地獄から

解放されたのでした。

幼虫のお世話作業をする

リンキチです。

3月のネタでカブトムシの幼虫、

最後のくぬぎマット追加作業、

のつもりだったのですがここに

きて再度同様の作業をする

ことになりました。

後半、例によってカブトムシ

幼虫画像が出てきますので

苦手な方はご注意ください。

前半は網戸の張替えDIY作業の巻。

我が家リノベ古民家はすでに10年以上

経過しており、網戸は入居時にほぼ

全てをDIY張替えをしたもの。

すでに何か所かは数年前から2回目の

張替え作業を随時実施しています。

日当たりの良い場所ほど劣化が早く、

そうでない場所は多少、耐久力が

あります。でもさすがに10年以上の

経過してくると各所、触れただけで

すぐに破れるといった状態になって

きました。

今回まとめて数カ所張替え実施を

行う過程で備忘録として残します。

網戸張替えはそれほど難しいもの

ではありません。簡単という人も

いるでしょう。まぁ簡単ですが

めんどくさい、だけでしょうか。

とりあえずホムセンで材料を購入

してきました。

材料が揃ったら古い網を外します。

まずは網戸押さえのゴムを外します。

このゴムが劣化して切れてしまう場合

は交換が必要です。ゴム径サイズが

数種あるので事前に調べて同じ径の

ものを購入しておくと良いでしょう。

ゴムをぐるり外すと網が外れます。

網戸押さえゴムはまだ十分使えそう

なので今回は再利用します。

そして新しい網をあてがって押さえ

ゴムを周りにはめていきます。

リンキチめは初めに新しい網を枠の

寸法で切らず、余る部分はそのままで

はめていき最後に余った網を切ります。

このほうが万が一、張っている過程で

寸法が足りなくなった場合でも対処

できるから。って普通そうやるのが

正解?

この網戸押さえゴムをはめる専用

ローラーはあったほうが良いです。

こんな感じで網を余らせながら

はめていきます。

最後に余った網部分をカットして

終了。押さえゴムも今回は使い回し

なのでほぼ同寸法長で少しカットで

終了。簡単です。

網戸張替えDIY作業編は以上で終了。

ここから先、後半はカブトムシ幼虫

お世話作業編です。

いきなり幼虫画像炸裂しますので

ご了承願います。

はい、出ましたー、幼虫クンです。

元気なのは良いのですがこの時期

地上に出てきてしまうのは生育環境

がよろしくないことが原因とか。

別の幼虫サンも出てきてます。2匹も

地上に出てしまったのです。

恐らく飼育ケースが狭いと思われます。

確かに5匹ではちょっと狭いかも。

なので飛び出てしまった2匹の幼虫を

2Lペットボトル上部カットし、マット

を入れてそれぞれ1匹づつ投入。

幼虫から蛹になる過程で蛹部屋を

造ってその中で過ごすのですがその

蛹部屋は縦方向にスペースがあれば

良いらしいのでこの2LペットでもOK。

3匹は飼育ケースのまま。

飛び出してきた2匹はペットボトルに

それぞれ移住。

飼育ケースは蓋があるからいいけど

ペットボトルは開けっ放しだといざ

成虫になった時に出て行かれても

困るので一応空気穴開けて仮留め

しておく。

ちゃんと成虫カブトムシになるか、

楽しみです。と完全にリンキチの

趣味の一つに。

ちなみにせがれクンほぼ無関心です。

のリンキチ&せがれクンです。

もう10月ですが7月ぐらいから

の話。まぁ最近ではほとんど

おとんリンキチがピンで面倒を

見てる感じですが…。

カブトムシ画像と後半に幼虫の

画像がありますので苦手な方は

ご注意ください。

この画像は一昨年、近所の

お友達からもらった雄の

カブトムシを育成観察日記を

したためているせがれクン。

同じ年、リンキチが夏の

夜勤時にたまたま捕獲した

葉山産の天然モノの雄を

追加して2匹飼育することに。

雄同士を同じ飼育ケースに

入れていたせいかケンカが

絶えず、ガタイが小さい割には

暴れん坊だった天然モノ葉山産

が生き残ったのも束の間、

そこそこ早めに天寿を全う。

後半、せがれクンの飼育が

放置状態に近かったこともあり、

昨年はカブトムシ、クワガタ

関連の昆虫飼育は自粛して

いました。

ところが今年、別のお友達から

飼育オファーを頂いたので

リトライすることに。

そのお友達のお宅では前年度の

幼虫が何匹も成虫となって

増えたらしく。

というわけで譲ってもらいました。

雄のカブトムシくんと

雌のカブトムシさん。

今回はつがいで1匹づつ。

ちなみに食べているのは

昆虫ゼリー。

昔はこんなの無かったから

スイカとかメロンの残りを

餌でやってましたね。

それって実は水分過多で

カブトムシやクワガタには

栄養的にも良くないそうです。

昆虫ゼリーはそれ専用なので

ゼリーオンリーで問題無し。

便利な世の中、時代になった

もんです。

バナナは良いみたいですが

昆虫ゼリーのほうがコスパ

良いです。

そしてある時、雌のお尻辺りから

何か出ているのに気付く。

卵っぽい感じだったけどはっきり

判らず。そしてその後、雌死亡。

雄1匹になり、しばらく経ち、

あんまり餌を食べなくなると

今度は雄も死亡。多分、普通に

寿命だったようで。

亡骸を庭に埋める為、すでに

興味を失っているせがれクンを

立ち会わせて埋葬。

飼育ケースの腐葉土(飼育マット)

も捨てようとしたら、いた!幼虫!

急にせがれクン、大喜び!

そしてあらためて飼育マットを

追加してフェーズ2、幼虫の

飼育を開始。

飼育マットは専用の発酵くぬぎ

マットを使います。幼虫、成虫

兼用のものだったのでそのまま

使えました。飼育マットも昔は

無かった、便利な世の中、

時代になったもんです。

幼虫は1匹と思ったらどうやら

2匹?いや3匹、いるようです。

毎日、観察するとさらにもう

1匹?最終的には5匹を確認。

5匹を確認した頃、飼育マット

表面がコロコロした幼虫の糞で

覆われてきて飼育マット量も

減ってきています。

なので糞を取り除き、新しい

飼育マットを追加します。

次、幼虫画像です、幼虫だけに

要注意!

糞をある程度取り除いたあと、

幼虫の姿を確認、5匹いました。

けっこうデカイ!親指ぐらい。

こんなのが5匹で飼育マットを

食べてるから減りが早い。

ケースが小さいから2,3で

分けたほうが良さげ?かな。

取り除いたカブトムシの糞は

せがれクンが庭に植えたビワの種、

から出たビワの芽の周りに肥料と

して撒いてやる。

糞がだいたい1/3ほどを占めて

いたので5L入り飼育マットの

残り約2Lを投入。

クヌギとコナラの発酵腐葉土が

飼育マット、が幼虫の餌でもあり、

寝床でもあります。

表面が乾いたら少し霧吹きで

水分を与えます。

カブトムシは成虫になって

からは大きさは変わらず、

幼虫時にいかに大きく育てる

かで決まってくるようです。

幼虫は気温が15℃以上あると

まだ生育、活動するので新たな

飼育マット10Lを用意。

寒くなると冬眠するので

それまでは様子をよく見て

おかないと。と毎日、飼育

ケースを覗いてるのは

せがれクンではなくリンキチ

だけだったりする今日この頃です。

したのは結構前、だけど作業記録

として残しておきたいリンキチです。

我が家の電動アシスト自転車の

リアタイヤがすり減りまくり、

おまけにエア抜け、いわゆる

パンク状態に陥ってたのが3年前。

なので実際作業したのが2019年

ですが作業記録をブログネタに

出来るよう撮ってありました、

ので今更ですが備忘録として執筆。

電動アシストチャリ購入前は

ノンアシスト内装3段変速の

ママチャリ号で2歳のせがれクン

前乗せOGKチャイルドシートで

お買い物の図。

これだけでも保育園の送り迎え

とか結構楽できたよなー。

でも坂道とかは何気にしんどい

ので。

2014年、リンキチが盲腸で手術入院

したおかげ?で保険金が下り、その

給付金で電動アシストチャリを購入

することに。

お店の試乗車でテストランの図。

もちろんリアにはせがれクン搭載で

電動アシストの乗り心地を体感。

電動アシスト自転車購入してから

約5年後、リアタイヤがすり減り、

おまけにエア抜けするように

なったので修理することに。

電動アシスト自転車、フロントの

タイヤ交換なら楽勝だけどリアタイヤ

だとどーなんだ?でもよくよく

考えればアシストしてるのはペダル

部分なのでリアタイヤはママチャリの

内装3段変速機付きタイヤと同じ。

まずはホームセンターにて同サイズ

の専用タイヤとチューブを購入。

両方で¥4600ぐらい。

内装3段変速機のRタイヤは普通に

外せばよい。でリアタイヤの場合、

センタースタンドも外さないと

いけないのでチャリが立たない。

なのでチャリをひっくり返して

しまうと作業しやすい。

リアタイヤ外したの図。

そしてリムとタイヤをバラすの図。

バイクのタイヤに比べたら柔らかい

ので楽勝。

パンク修理はしないけどパンク箇所を

一応確認。赤丸印、エアが出てるとこが

パンク部分。

フラットな部分ならパンク修理

するけどこのギザギザ部分は

パッチが当てにくいので修理せず

チューブも交換。

5年ほどで結構すり減り、ヒビ割れ

劣化も。エアが減った状態で乗り

続けてるとこんな感じにすり減る。

空気圧のチェックをまめにして

いればもうちょっともったかも。

ヒビ割れもこんなに。

そして新品タイヤと新品チューブに

交換してリムに組み上げる。

バラす時もそうだけど組み上げる

のもバイクのそれに比べたら

全然楽勝。

逆さま作業で効率よく、元通り

車体に組んで完了。

すでに3年経過してるけど最近は

さすがに2ケツ乗車率が減ってる

から次回交換は2年以上先かな。

を廃材水道管で製作した

リンキチです。

いきなり完成画像からですが

こんなものです。

ちょっと小洒落た洋服屋サンとかで

見かけるディスプレイとしても良い

感じのガス管とか水道管を使用して

造った工業系デザインの配管ハンガー

ラックです。こども部屋に置く用で。

組み上げる前の必要使用材料。

簡単な設計図を書いて揃えました。

シンプルな造りならばもう少し部品

点数は少なくて済むのですが多少、

凝った造り?なので、材料多めに

なってます。

20mmの水道鉄管パイプの使用済み

廃材を貰って必要サイズにカット

してネジをたててあります。

設計で1mx2本、70cmx3本、

30cmx2本、10cmx4本を用意。

旋盤を使わせてもらって自分で

鉄管切ってネジもたてました。

切るのは他の道具でも切れる

けどネジをたてるにはこういう

のが無いと難しいです。

ちなみにパイプもホームセンターで

それぞれの長さで売ってたりします

が割高で全部揃えたら数万円に。

長いパイプをカットするなら少しは

割安ですがその後の加工の術がない

と厳しいです。

エルボとかチーズの継手類や

短ニップルはホームセンター

で必要数を購入。

バルブはデッドストック品を

知り合いの水道屋さんから

もう使わないからということで

タダで譲ってもらいました。

かたじけない。

鉄管同士を継手で連結していきます。

⇧これって締め込むの結構難しいと

思いません?

連結する順番を何度かやり直し

ながら締めてみましたが後半に

なるにつれて何か所かは

がっつりと締められない箇所が

出てきます。両側にネジ切って

あるので片側締めると反対側が

緩むんです。ちょっと意味が

伝わりにくいかもですが。

バルブはデッドストック新品で

ちゃんと開閉可能、ですが水を

通すわけではないので開閉させ

ても意味は無し。

パイプレンチとか工具が写って

ますが基本は手締めで十分、

水を通すわけではないので。

締めすぎて回らなくなった時、

緩めるために使いました。

ここで材料部品点数少な目

シンプルデザインの場合を

仮組みで再現。

下の横に渡すパイプを1本でも

強度的には全く問題無い

シンプル仕様です。

でも横に渡すパイプを2本にする

と物を置けたり見た目も良い。

その分、連結部が増えるので

パイプや継手の数も増えますが。

バルブは立ち上がりの縦パイプの

途中にかましてカバンなどを

掛けるフック代わりに。

ここも本来、片側一本の立ち上がり

パイプ130cmで済むところ、100cm

と30cmで分け、間をバルブで連結、

機能とデザインを両立させてます。

ちなみに総重量は12kgほどあって

結構な重さ、本気のヤツです。

リアル水道配管、廃管を使用して

インダストリアルな雰囲気に

仕上がりましたとさ。

を改造、イジってみたリンキチです。

コン柱水栓というのは立水栓、水栓柱とも

言う、外の庭等に設置されている水道蛇口

が付いている地面から立っているの柱のこと。

今でこそ柱部分の素材は様々ありますが

昔は恐らくコンクリート柱が多かった?

からコン柱の俗称となったのでしょう。

諸説あるかも。

コン柱水栓を改造、というのはコン柱

自体を改造するという意味ではなく、

コン柱に付いている水栓、蛇口を替えて

みようという試み、DIYな作業リポートです。

我が家のコン柱水栓は御影石調の

レトロな雰囲気垂れ流し状態の

ステキなコン柱+真鍮製の昔の蛇口。

人から言わせれば古臭いデザインとか

言われそうですが小さな親切、大きな

お世話サマーです。

この真鍮蛇口、はるか昔のネタで紹介

してました、10年前!でした。

リノベで使うべくオクで落札、ピカールで

磨きあげたばかりの装着直後の画像。

その時のネタでもちょっとふれていますが

室内水栓はキッチン、洗面所、浴室とも

グローエになってるのでこうやって好きに

イジれるのは外の水道だけだったりする。

これらの中古水栓材料を使って改造して

みます。簡単に説明すると止水栓を追加、

そして2蛇口に変更する。

今までレトロ真鍮蛇口一つで年中ホース

繋ぎっぱだったのでホースはホースで

使用できるように別の蛇口を付けて

少し利便性を高めようとするもくろみ。

まずはレトロ真鍮蛇口を外して回収。

今回こちらは再使用せず。

10年振りに手持ちストックに戻って

きてこれからはコレクション保管。

取付作業開始、ハンドル付き止水栓を

設置。ハンドルはレトロな十字タイプ

を使用。

止水栓を付けることによってここで

水を止めることが出来るので毎回、

メーターバルブを閉めなくとも

これより先の部分の交換がすぐに

出来る。

継手類の取付にはシール材が必要。

シールテープは前から持ってたけど

ヘルメは無かったので今回チューブ

タイプのヘルメを購入。

チーズを使って2口に分岐させる。

エルボを使って庭側へ向ける。角ニップル

でチーズを連結、その先にまず1口蛇口取付。

普通の三角ハンドルからレバータイプの

ハンドルに変更。庭側に向いているので

こちらはホース専用蛇口に。

そして排水パンに直接落とす用の

もう1口の蛇口も適度にヤレた状態の

中古品蛇口、三角ハンドルタイプ。

さっきも書いてるけど止水栓である

十字ハンドルを閉めればエルボから

先はいつでも自由に変更可能。

注意点は止水栓は基本、開けっぱ

なのでエルボから先の部分も取付が

疎かだと漏水状態になります。

交換がすぐできるとはいえ、取付に

関してはきっちりしておきませう。

とりあえずこの感じで使ってみて

飽きたら別のスタイルに変更する

こともあるでしょう。

玄関呼び鈴に変更したり、通勤號の

オイル交換もしなくてはならない?

リンキチです。

久々の連休、前半天気もイマイチ

だったので自宅でDIY作業をの巻き。

最近、玄関ブザーが鳴らなくなって

いたので電池交換をしたのですが

それでも鳴らなくなり、修理ついでに

以前から目論んでいた?ナショナル

ハイブザーを設置することに。

レトロ玄関ブザーが鳴らなくなって

いてなかなか忙しく修理できずに

このブログの更新ばりに放置でした。

真っ先に電池交換しましたが鳴らず、

接触不良も疑ったのですが既存の

現代風な音を奏でるチャイムを分解

してついで?に念願の?ハイブザーに

変更することに。

結局、鳴らなくなった原因は画像の

部分の接触不良だったのですが。

以前に紹介済のナショナルハイブザー。

ビィーっ、という超レトロ丸出し、

垂れ流しの音色。

既存本体の裏側電池ケース部分を

そのまま使用するので配線加工

してハイブザー本体を合体させる。

表側がこんな感じ。まぁやっつけですが

すでに半田付けで配線加工後の様子。

本体との合体は半田ごての熱での融着。

まぁやっつけです。

壁に装着の図。

あえてカバー無で配線むき出し、

ハイブザーむき出し。

見た目重視ではなく音重視。

ハイブザーを見えるようにしたのは

ある意味見た目重視か。

という訳で完成、である。

そしてここからはメンテ備忘録。

このハイブザーDIY作業を行った

同日、オイル交換も決行。

通勤號のオイル交換時期がとっく

に過ぎ去っていたのでやらざるを

えない状況。

今回4L缶は買わず、量り売りで

必要分のみを購入。500ml x2の

1L分のみで十分。

いつもの工程。まぁ汚れてます。

交換時期を若干過ぎてしまった

こともあり。やる暇が無かった…

麦茶と醤油ではありません。麦茶と廃油、

いや新品オイルと廃油です。

廃油量若干少ないか。これ1Lペットなので

だいたい半分ぐらい、500mlで足りるぐらい

しか出てない。

オイル入れました。やはり半分ぐらい。

次回1回分は残った分で十分足りる感じです。

こうやって同じサイズのペットボトル使って

やると量がわかりやすくて楽でした。

次回からこの作戦でオイル交換に挑もうと

思います。

言えない?我が家のロフト収納部を

活用する為、ロフト?へのアクセスを

増設したリンキチです。

DIY的な作業ネタが続いてますよ。

我が家のリビングと寝室には収納部の

天井との間に物を置けるような空間が

あります。通常、押し入れの上の

いわゆる天袋の部分です。

寝室のこの空間はすでに物置場として

活用していて置いてある物の出し入れは

都度、脚立を使って行います。

リビングでも同様に物を置いて活用

しようということになったのですが

毎回、脚立使用は面倒なので梯子を

常設するといった運びになりました。

すでにかなり前から計画していた事

だったので使えそうな長さの古民具

梯子は入手済みでした。

年末大掃除で紹介されてた此処です。

2階の無い我が家でせがれクン的には

此処は2階だそうです。それなら

ロフトのほうがいいんじゃない?

暖房時は下にいるよりも暖かい場所。

こんな感じのスペース。天井がある

部分はそれほど高さが無いので狭い。

構造用合板なので重い物でも人が

乗っても問題無し。

これが古道具のはしご。若干上までの

長さが短めですが充分使えます。

そして常設場所も此処が邪魔にならず、

また柱がストッパーになるのでベスト

ポジション。

壁に直接はしごをあてがうのでは無く、

当て板をしてあてがうことに。

梯子が斜め立て掛けなので足が床の

接地面とは斜めに浮くような感じに

なってしまいます。

そこで下駄となる木っ端をはかせて

それを斜めにカットすることに。

梯子を直接カットしてしまうとその分、

さらに梯子が短くなってしまうので。

寒空の下、手作業での斜めカット。

カットした木っ端の下駄を梯子足に取付、

接地面に滑り止めにゴムシートを付ける。

床の接地面とべったり密着。

柱もあるのでズレる事は無し。

当て板は固定せず、壁と収納部上面に

はまるようにアダプター的に製作。

梯子とも固定せず、はめ込み式。

固定しなかったのはこのように梯子の

設置場所を移動出来るようにして

荷物の上げ下げをしやすいように。

もちろん寝室ロフトにもアダプター

と共に使用可能。

ベストポジションのデフォルト位置に

常設設置されました。

すると案の定、用も無いのにやたら

ロフトに上がりたがるせがれクン、

まぁ想定の範囲なのですが。

くれぐれも気を付けてね。