お隣の下諏訪町に生きた世界的芸術家「松澤宥」さんですが、3年前に行われた長野県立美術館での「生誕100年松澤宥」展も下諏訪町で行われた「松沢宥生誕100年祭」も見逃していました。今回、長野県立美術館での「信州から考える絵画表現の50年」展と諏訪市美術館での「交差する諏訪 風景と人々」展で松澤宥さんの作品に出会い、その後、下諏訪町で行われた「松澤宥生誕103年祭」展に出かけました。会場は生糸問屋だった「旧矢崎商店」でした。

「松澤宥」は人生のほとんどを下諏訪町で過ごし、独自のアートを世界に向けて発信し続け、世界から高く評価された作家さんです。松澤宥 - Wikipedia

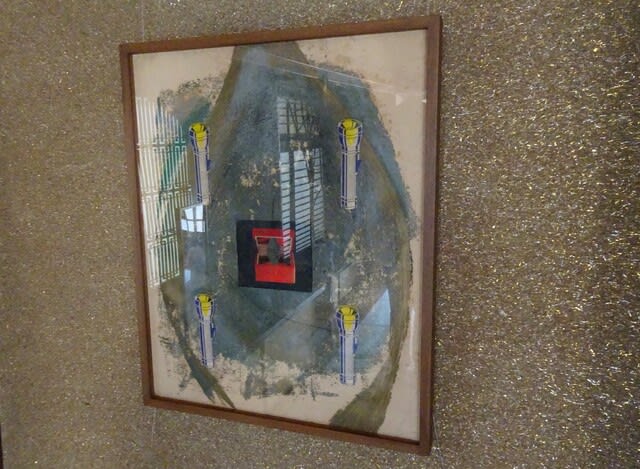

作品は初期の絵画やオブジェなどが座敷に展示されていました。

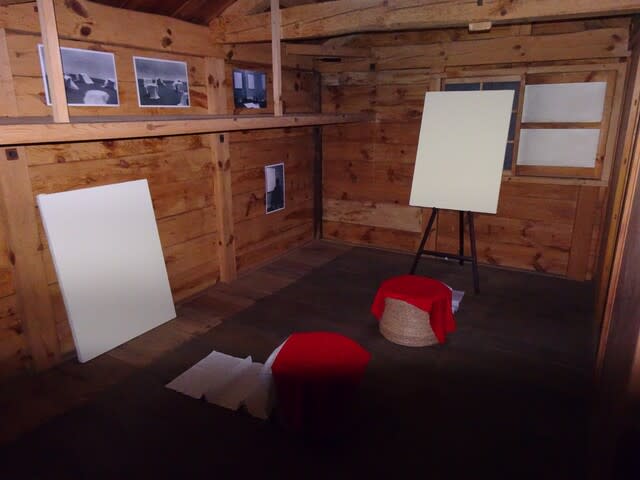

蔵の中には後期の言葉やパフォーマンスによる作品の記録などが展示されていました。

私にはわかりにくい部分が多い作家さんですが、この新聞記事から意図を垣間見た気がしましたし、展示を担当された学芸員さんの解説付きで鑑賞できたのはありがたかったです。

この古民家の建物も魅力的でした。道路に面した外観は洋風建築、庭から見ると和風建築で、昭和初期に建てられた看板建築と言われる建物です。

お座敷は丁寧な造作が成されていました。作品共々注目して見てきました。

蔵や庭、それに味噌蔵も見せていただきました。それぞれ100年近くの年月を経た趣あるものでした。

この建物のある通りは古い商店街で、昭和レトロなお店が何軒も残っています。履物店、小間物店の看板は今ではなかなか見かけない物かと思います。御湖鶴の酒屋さんは新しい建物でしたが…

2週にわたって週末に開かれた企画展…2週目には松澤宥さんを知る方々のトークイベントもあって参加しました。下諏訪町に暮らした松澤宥さんの人となりを知る機会となりました…