茅野市文化芸術推進事業で企画された「ミュージアムピクニック」に参加しました。このミュージアムピクニックは過去に何回も企画されていて、私もたくさん参加させてもらっています。今年度は2回の企画がありましたが、秋は参加できませんでした。今回は、「凍みる冬に生きる工夫」のテーマで茅野市内の各地をバスで巡りました。

まずは「茅野市八ヶ岳総合博物館」に行きました。ここでは八ヶ岳山麓の生活の歴史を知ることができました。

入り口に鎮座していたのは「黒曜岩」です。流紋岩質のマグマが急激に冷えてできたガラス質の岩石で、八ヶ岳山麓から和田峠付近に産するとの説明がありました。

ここにも「星降る中部高地の縄文世界」のポスターが…

学芸員さんの説明を受けたのは、この「のこぎり職人」さんのことと「寒天製造」のことです。「諏訪鋸」は江戸時代に高島藩が推奨して始まったようです。今は「信州鋸」として県の指定伝統工芸品になっているそうです。

「寒天造り」はこの地の寒さを利用した産業です。江戸時代の1840年ごろに丹波地方で寒天造りを学んだ人が諏訪に伝え、農家の副業として始まり、その後専業化したようです。天然製法の寒天製造としては全国一だそうです。昔は水車で天草を砕き、大きな釜で煮て広蓋に流し込んだようです。それが夜間の凍みで凍り、日中の天気で溶けて乾燥し、を繰り返して完成します。

昔の農機具も展示されていました。江戸時代には坂本養川の高島藩への献策によって農業用水路、滝之湯堰と大河原堰ができ、 農業も盛んになりました。

当時の家も再現されていました。茅葺屋根や囲炉裏の存在は当時を偲ばせます。

この博物館ではサークル活動も盛んで、「裂き織」の方々が織った作品が展示されていました。

絶滅危惧種の「ミヤマシロチョウ」の観察を続けているグループの展示もありました。

年々少なくなっているミヤマシロチョウ…今年は越冬巣の確認もできなかったそうです。

次に向かったのは標高1100mの「笹原」地区です。八ヶ岳のふもとに向かって登って行きました。八ヶ岳はの上空は曇ってきました。

笹原公民館で郷土料理作り体験です。この地区は移住された方も多く、地元の方と手を組んで地域の活性化を図るべくいろんな企画をしています。今回は郷土料理の担当の方々に教えていただきました。この地区の気候風土が生んだ食文化とこの日の食材です。(パンフレットより)

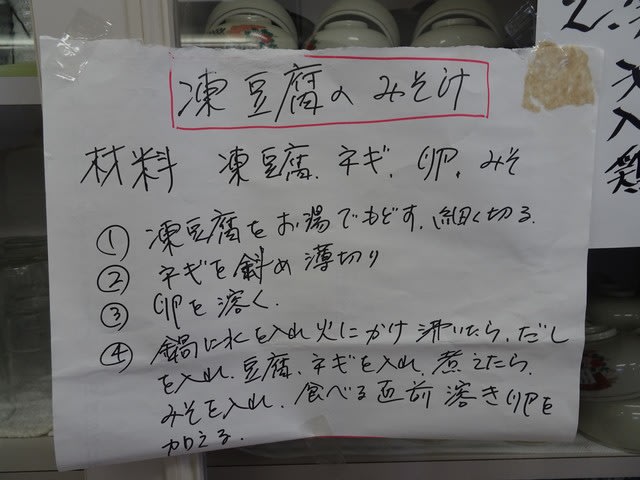

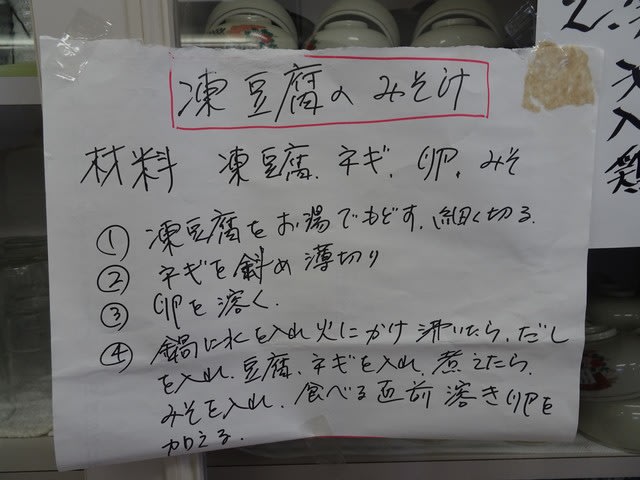

作ったのは「凍み大根の煮物」「あぶらえ餅」「凍み豆腐の味噌汁」「天寄せ 琥珀かん」です。それぞれのレシピもここに記録しておきます。手書きレシピが貼ってあって、それを見ながらの調理実習でした。しかも調味料の記入はなく、目分量とのことでした。

「凍み大根の煮物」は、じっくり味のしみた凍み大根の美味しいこと!

「あぶらえ餅」の「あぶらえ」は「えごま」のことです。初めて作った我が家の「えごま」も、こうして実習ができたのでおはぎにしようと思います。私たちはちょっと「あぶらえ」を緩く伸ばしすぎてしまいました。

「凍み豆腐のみそ汁」は我が家でも作りますが、ここの手前味噌も美味しかったです。

特産の寒天を使った「天寄せ 琥珀かん」は豆腐とお醤油を使うのが特徴です。レシピにはありませんが、クルミを刻んで混ぜました。

沢山の漬物もごちそうしてくださいました。もちろん材料も地元産、手作りです。

地元の方のお話を聞きながらおいしい郷土料理をいただきました。お弁当持参の案内でしたが、お弁当は開かずじまい、お腹一杯になりました。

次に向かったのは「泉野」地区の「穴倉」です。この穴倉は冬の寒い時期(農閑期)に、隣近所の方が集まって作業をする小屋です。竪穴式住居のように半地下になっていて、囲炉裏で暖を取っています。昔は4~5軒に1つくらいに穴倉があったそうですが、今はこの一つだけ…多くの方が集まれるように大きな穴倉です。

中には大きな囲炉裏があって火がたかれ、梁も燻されて黒くなっていました。縄を編んだり、しめ飾りを作ったり、草鞋(今は布草履)を作ったりされています。

布草履はその道具も手作りされていました。工夫してスリッパも作っておられました。

このツアーの最後は「のこぎり職人」さんのお話でした。今も現役で「信州鋸」を作られている方です。地元の諏訪大社の御柱を切り倒すのに使う大きな鋸もこの方の作です。御柱に使う木を見立てした時に、その木に印として打ち込む「なぎがま」もこの方の作です。この「なぎがま」は守矢資料館にもあります。

その他の鋸も見せていただきました。280年続いている信州鋸の伝統ですが、一時期150軒あったのに今は2軒だけだそうです。でも、技術を身に着けようとする方もいて、20人の職人さんがいるそうです。

この職人さんに鋸の「目立て」の実演をしていただきました。鋸は使ったことはあったのですが、目がこのようになっていて、これを修理して使う為の「目立て」は知りませんでした。鑢を使って手早く作業されるのは、さすが年季の入った職人さんでした。

このツアーの集合、解散は茅野市美術館でした。解散後、美術館の企画展を鑑賞しました。

一般公募の写真展も気になって覗いてみました。

いい企画のツアーで、一日目いっぱい楽しませてもらいました。