計画に一部間違いはあったが、予定通り、12日で盛岡道と仙台道を歩き、無事に白河宿に到着できた。残りの江戸までの奥州道中と日光街道は秋に歩く予定。

明日函館まで帰る最も安くて効率の良い行程を調べたら、今日も郡山まで戻ることがベストだった。そこで、同じカプセルホテルに3連泊することにした。安い上に、新しいので非常に快適だ。さらに、不要な荷物を預けてほぼ空身で歩けるのが良い。

今日の宿場間の距離は、一番長いところで4kmで、あとはそれ以下で、次々と現れ、12宿も通過した。

今日も天気に恵まれたが、暑かった。途中で24℃の表示があった。9時過ぎには半袖とハーフパンツでも汗を掻いた。

6:20の電車で須賀川まで移動移動して、街道へ戻り、6:45にスタート。

須賀川宿~鏡石宿~笠石宿

駅入口の街道から少し進み、現代の中宿橋を通って釈迦堂川を渡る。昔の中宿橋からの道へ入って抜けるのに少しまごついた。この橋を渡ると、須賀川宿の中心地となる。

昔の面影の感じられないビルの並ぶ商店街が続くが、ビルの間から小路を覗くと白壁の建物が見え、街道の面影が残る。

この須賀川市はウルトラマンやゴジラといった特撮映画を世に送り出した円谷プロダクションの円谷英二の生まれ故郷でもあり、繁華街にウルトラマンに登場するキャラクターの大きな人形が配置されている。どうも町の雰囲気にそぐわない感じがした。

NTTの社屋前に芭蕉記念館がある。その隣の空地の角に相楽等躬宅跡、可伸庵跡の案内板がある。芭蕉と僧良は元禄2年4月22日から8日間、この等躬宅に滞在したと記している。

その向かいは公園になっていて、芭蕉と曽良の石像があり、案内板には、8日間滞在した時に詠んだ俳句が記載されている。

東京オリンピックの円谷選手の出身地で銅像も立っていた。円谷監督と円谷選手は親戚かも?そんなことを考えながら進む。

繁華街を抜ける左手の東北電力の事務所の前には、須賀川宿の南の木戸だった黒門跡の標識がある。朝4時開門、夜22時閉門だったと記されている。木戸の内側に曲尺手があったのでその名残で街道がカーブしている。内側から見るとずれていることが良くわかる。

郊外へ抜けると、国道118号に寸断された街道へ迂回して進むと、左右に松が植えられている上り坂へと入っていく。

上っていくと、須賀川の一里塚が現れる。両側とも現存しているのは、久しぶりだ。しかし、旧国道の工事で街道が切り下げられたのか土手の上に存在しいるのがやや難点だ。日本橋からは59番目だと案内板に記されている。松並木や一里塚が現れると街道の風情が醸し出されて嬉しくなる。

やがて、鏡石宿へと入っていく。

商店街に入る手前に、これまでと少し変わった屋根の旧家があった。

その後、鏡石商店街が続く。ときおり旧家は見られるが、現代的な商店街で宿場の面影はない。

境目がわからない商店街のまま、いつの間にか笠石宿に入っていく。

笠石宿~久来石宿

笠石宿の中心地辺りに笠地蔵の標柱が現れ、そこにお堂はあるが、笠地蔵が良くわからない。ここのお地蔵様は民話によく出てくる菅笠お被った地蔵様ではなく板碑だというのである。案内板には笠石とも記されているとのことなので町名の起こりがここにあるようだ。

さて、どういうものかとお堂の中を覗いたがそれらしいものが見えなかった。お堂の横に回ってみると、他の場所から移設した文和碑伝型板碑とその解説があった。なる程笠を被った板碑だと納得した。

商店街から農村へと入っていくと、このような木の枝をきれいに刈り払って門と塀のようにしている農家があった。

このような立派な屋敷が多く目につく。

久来石宿~矢吹宿

久来石の宿場は、1600年ころに作られた宿場だというが、街道筋の面影は残っていない

やがて、左手に矢吹宿の一里塚跡の標柱が現れる。

矢吹宿~中畑新田宿

矢吹宿は大きな宿場だったようで、落ち着いた感じの商店街が続く。

この広場は本陣跡である。「最後の本陣」とかかれているが、意味が良くわからない。

その先の右手にしゃれた洋風建築の大正ロマン館が建っている。大正6年建築の元産婦人科病院だったとのこと。

その向かいには、造り酒屋・大木代吉店だ。慶応元年(1865年)に味噌醤油業から独立して創業したと言われいてる。慶応四年の戊辰戦争では宿場も火災にあったが、創業者の代吉は酒蔵を守り抜き、奥州列藩同盟の落武者たちに酒を振る舞って励ましたとのことだ。

今回は、まだどこでもその土地の名物を食べていなかった。柏屋菓子店で矢吹名物あん入りゆべしと珍しい柏草餅を購入して、食べながら歩いた。

矢吹宿の外れに水戸街道の分岐の常夜灯が立っている。これは江戸時代のものだそうだ。

中畑新田宿~大和久宿~踏瀬宿~太田川宿~小田川宿

これらの宿場は、農村の集落ごとにその中心地が宿場の働きをしていようで、今では商店街どころか、店すら1軒もなく、街道の面影は多少は感じられるが、宿場の面影はない。

社が見えない神社の門の前に中畑新田宿の標柱が立つ。

中畑新田宿の外れに「従是白川領」の石碑が立っていた。ここから白河藩の領地立ったのだろう。

大和久宿の端から山に向かう奥州街道の標識があるので、そちらへ向かった。

初めはタイヤ痕のある林道だったが、途中からは全くのやぶ道になった。確かに昔の街道の痕跡を残している。

その先で旧国道に吸収されたかのように消えていた。急な法面を下りて旧国道へ下りた。

その先の国道4号との交差点のラーメン屋で味噌味ワンタンを食べた。野菜は多かったが、高い割りに味はイマイチで残念だった。

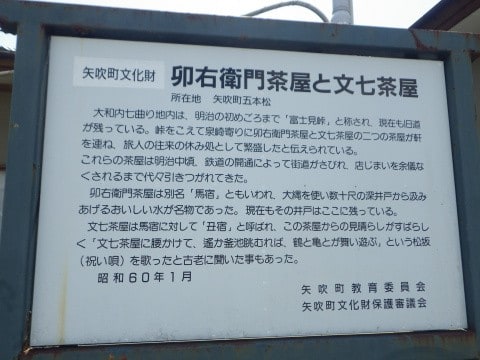

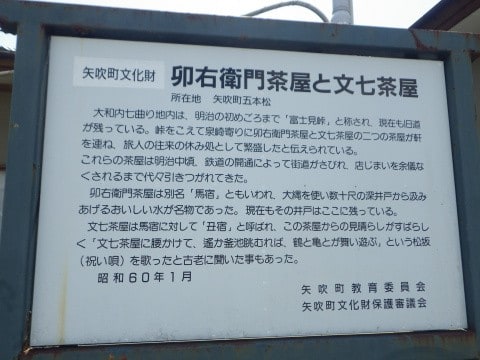

街道はやがて緩い下り坂となる。その手前の左手に卯右衛門茶屋と文七茶屋跡の案内板が現れる。往時、ここには深井戸からの水が美味しい「馬宿」と言われた卯右衛門茶屋と、眺めがすばらしい「丑宿」と言われた文七茶屋の二つの茶屋があり、休み所として繁昌していたと記載されている。

その先に見事な松並木が現れる。こちらの松並木が昔の街道の松並木のようだ。ワクワクしながらカメラに収める。案内板によると、この松並木は白河藩主・松平定信の当時に植えられたもので、明治18年ごろに補植したと記されている。いつまでも残しておきたい風景だなと、暫し見とれる。

やがて、踏瀬宿へと入っていく。

この辺りの宿場は、集落が切れているので、次の宿場が分かりやすい。その途中には昔のままの街道が残っているところもあった。

太田川宿の宿場は戊辰戦争で全焼したので街道筋の面影が残っていない。

途中の林の中に突如姿を現した大きな武光地蔵(首切り地蔵)には驚いた。

小田川宿までの間には、このような快適な街道歩きが楽しめるところもあった。

小田川宿~根田宿

小田川宿はきれいなチューリップの花壇が並んでいた。

小田川宿の先には、昔のままの街道が残っていたので、進んでいったら、先が消えていた。右の旧国道に吸収されていた。その法面をよじ登って旧国道に出た。

その先は、高い切通しになっていた。昔の街道はこの上の尾根を越えていたので、大変な峠道だったものと思われる。

根田宿の手前に白河だるま製作所があったので、中を覗かせてもらった。小さなだるまを作っているようだった。

根田宿~白河宿

根田宿は整然とした小さな集落だが、やはり戊辰戦争で焼かれてしまい、昔のものは残っていないという。その出口の根田醤油合名会社の大きな建物が現れる。操業以来200余年という醤油会社の建物に微かに往時の面影が残っている感じだ。

阿武隈川を渡る田町大橋を渡ると白河宿だ。ゴールは近い。

城下町特有の大鉤形の道の先には、詩人荻野朔太郎の妻の実家の造り酒屋がある。宿場の雰囲気を出している。

その先には脇本陣跡の公園かあった。次の鉤形を曲がると白河駅前である。そこを今回のゴールとした。

15:00ちょうど、白河駅に到着。なかなか雰囲気のある古い駅だ。

下りの電車は出たばかりだった。次の電車まで駅カフェでブログの下準備をした。

駅のホームから小峰城を眺める。

郡山駅でお土産を買い、3連泊となるホテルへ。今日は平日料金で2600円だった。土日月とすべて料金が違った。

ブログの打ち過ぎで手首が腱鞘炎気味で、目がしょぼしょぼ。足はまったくなんともないのに・・・?!

「帰路へ就く」のページへ

明日函館まで帰る最も安くて効率の良い行程を調べたら、今日も郡山まで戻ることがベストだった。そこで、同じカプセルホテルに3連泊することにした。安い上に、新しいので非常に快適だ。さらに、不要な荷物を預けてほぼ空身で歩けるのが良い。

今日の宿場間の距離は、一番長いところで4kmで、あとはそれ以下で、次々と現れ、12宿も通過した。

今日も天気に恵まれたが、暑かった。途中で24℃の表示があった。9時過ぎには半袖とハーフパンツでも汗を掻いた。

6:20の電車で須賀川まで移動移動して、街道へ戻り、6:45にスタート。

須賀川宿~鏡石宿~笠石宿

駅入口の街道から少し進み、現代の中宿橋を通って釈迦堂川を渡る。昔の中宿橋からの道へ入って抜けるのに少しまごついた。この橋を渡ると、須賀川宿の中心地となる。

昔の面影の感じられないビルの並ぶ商店街が続くが、ビルの間から小路を覗くと白壁の建物が見え、街道の面影が残る。

この須賀川市はウルトラマンやゴジラといった特撮映画を世に送り出した円谷プロダクションの円谷英二の生まれ故郷でもあり、繁華街にウルトラマンに登場するキャラクターの大きな人形が配置されている。どうも町の雰囲気にそぐわない感じがした。

NTTの社屋前に芭蕉記念館がある。その隣の空地の角に相楽等躬宅跡、可伸庵跡の案内板がある。芭蕉と僧良は元禄2年4月22日から8日間、この等躬宅に滞在したと記している。

その向かいは公園になっていて、芭蕉と曽良の石像があり、案内板には、8日間滞在した時に詠んだ俳句が記載されている。

東京オリンピックの円谷選手の出身地で銅像も立っていた。円谷監督と円谷選手は親戚かも?そんなことを考えながら進む。

繁華街を抜ける左手の東北電力の事務所の前には、須賀川宿の南の木戸だった黒門跡の標識がある。朝4時開門、夜22時閉門だったと記されている。木戸の内側に曲尺手があったのでその名残で街道がカーブしている。内側から見るとずれていることが良くわかる。

郊外へ抜けると、国道118号に寸断された街道へ迂回して進むと、左右に松が植えられている上り坂へと入っていく。

上っていくと、須賀川の一里塚が現れる。両側とも現存しているのは、久しぶりだ。しかし、旧国道の工事で街道が切り下げられたのか土手の上に存在しいるのがやや難点だ。日本橋からは59番目だと案内板に記されている。松並木や一里塚が現れると街道の風情が醸し出されて嬉しくなる。

やがて、鏡石宿へと入っていく。

商店街に入る手前に、これまでと少し変わった屋根の旧家があった。

その後、鏡石商店街が続く。ときおり旧家は見られるが、現代的な商店街で宿場の面影はない。

境目がわからない商店街のまま、いつの間にか笠石宿に入っていく。

笠石宿~久来石宿

笠石宿の中心地辺りに笠地蔵の標柱が現れ、そこにお堂はあるが、笠地蔵が良くわからない。ここのお地蔵様は民話によく出てくる菅笠お被った地蔵様ではなく板碑だというのである。案内板には笠石とも記されているとのことなので町名の起こりがここにあるようだ。

さて、どういうものかとお堂の中を覗いたがそれらしいものが見えなかった。お堂の横に回ってみると、他の場所から移設した文和碑伝型板碑とその解説があった。なる程笠を被った板碑だと納得した。

商店街から農村へと入っていくと、このような木の枝をきれいに刈り払って門と塀のようにしている農家があった。

このような立派な屋敷が多く目につく。

久来石宿~矢吹宿

久来石の宿場は、1600年ころに作られた宿場だというが、街道筋の面影は残っていない

やがて、左手に矢吹宿の一里塚跡の標柱が現れる。

矢吹宿~中畑新田宿

矢吹宿は大きな宿場だったようで、落ち着いた感じの商店街が続く。

この広場は本陣跡である。「最後の本陣」とかかれているが、意味が良くわからない。

その先の右手にしゃれた洋風建築の大正ロマン館が建っている。大正6年建築の元産婦人科病院だったとのこと。

その向かいには、造り酒屋・大木代吉店だ。慶応元年(1865年)に味噌醤油業から独立して創業したと言われいてる。慶応四年の戊辰戦争では宿場も火災にあったが、創業者の代吉は酒蔵を守り抜き、奥州列藩同盟の落武者たちに酒を振る舞って励ましたとのことだ。

今回は、まだどこでもその土地の名物を食べていなかった。柏屋菓子店で矢吹名物あん入りゆべしと珍しい柏草餅を購入して、食べながら歩いた。

矢吹宿の外れに水戸街道の分岐の常夜灯が立っている。これは江戸時代のものだそうだ。

中畑新田宿~大和久宿~踏瀬宿~太田川宿~小田川宿

これらの宿場は、農村の集落ごとにその中心地が宿場の働きをしていようで、今では商店街どころか、店すら1軒もなく、街道の面影は多少は感じられるが、宿場の面影はない。

社が見えない神社の門の前に中畑新田宿の標柱が立つ。

中畑新田宿の外れに「従是白川領」の石碑が立っていた。ここから白河藩の領地立ったのだろう。

大和久宿の端から山に向かう奥州街道の標識があるので、そちらへ向かった。

初めはタイヤ痕のある林道だったが、途中からは全くのやぶ道になった。確かに昔の街道の痕跡を残している。

その先で旧国道に吸収されたかのように消えていた。急な法面を下りて旧国道へ下りた。

その先の国道4号との交差点のラーメン屋で味噌味ワンタンを食べた。野菜は多かったが、高い割りに味はイマイチで残念だった。

街道はやがて緩い下り坂となる。その手前の左手に卯右衛門茶屋と文七茶屋跡の案内板が現れる。往時、ここには深井戸からの水が美味しい「馬宿」と言われた卯右衛門茶屋と、眺めがすばらしい「丑宿」と言われた文七茶屋の二つの茶屋があり、休み所として繁昌していたと記載されている。

その先に見事な松並木が現れる。こちらの松並木が昔の街道の松並木のようだ。ワクワクしながらカメラに収める。案内板によると、この松並木は白河藩主・松平定信の当時に植えられたもので、明治18年ごろに補植したと記されている。いつまでも残しておきたい風景だなと、暫し見とれる。

やがて、踏瀬宿へと入っていく。

この辺りの宿場は、集落が切れているので、次の宿場が分かりやすい。その途中には昔のままの街道が残っているところもあった。

太田川宿の宿場は戊辰戦争で全焼したので街道筋の面影が残っていない。

途中の林の中に突如姿を現した大きな武光地蔵(首切り地蔵)には驚いた。

小田川宿までの間には、このような快適な街道歩きが楽しめるところもあった。

小田川宿~根田宿

小田川宿はきれいなチューリップの花壇が並んでいた。

小田川宿の先には、昔のままの街道が残っていたので、進んでいったら、先が消えていた。右の旧国道に吸収されていた。その法面をよじ登って旧国道に出た。

その先は、高い切通しになっていた。昔の街道はこの上の尾根を越えていたので、大変な峠道だったものと思われる。

根田宿の手前に白河だるま製作所があったので、中を覗かせてもらった。小さなだるまを作っているようだった。

根田宿~白河宿

根田宿は整然とした小さな集落だが、やはり戊辰戦争で焼かれてしまい、昔のものは残っていないという。その出口の根田醤油合名会社の大きな建物が現れる。操業以来200余年という醤油会社の建物に微かに往時の面影が残っている感じだ。

阿武隈川を渡る田町大橋を渡ると白河宿だ。ゴールは近い。

城下町特有の大鉤形の道の先には、詩人荻野朔太郎の妻の実家の造り酒屋がある。宿場の雰囲気を出している。

その先には脇本陣跡の公園かあった。次の鉤形を曲がると白河駅前である。そこを今回のゴールとした。

15:00ちょうど、白河駅に到着。なかなか雰囲気のある古い駅だ。

下りの電車は出たばかりだった。次の電車まで駅カフェでブログの下準備をした。

駅のホームから小峰城を眺める。

郡山駅でお土産を買い、3連泊となるホテルへ。今日は平日料金で2600円だった。土日月とすべて料金が違った。

ブログの打ち過ぎで手首が腱鞘炎気味で、目がしょぼしょぼ。足はまったくなんともないのに・・・?!

「帰路へ就く」のページへ