須山浅間神社の樹齢500年ほどの杉の巨木

朝は霧雨だったが、9:30には止み、雨具から解放された。しかし、ずっと視界が40mほどの濃霧に覆われたままで展望はほとんどなかった。

今日は、静岡県の小山町~御殿場市~裾野市の歩きだった。しかし、スタート時の標高が850m、どんどん下って、御殿場市板妻が520m、ゴールの十里木は940mだった。特に須山浅間神社からの標高差300mでは、初めて汗をかいた。

途中で道を見つけられなくてうろうろして、1kmほど余計に歩き、歩行距離は30.8kmで、行動時間は、大休憩と見学を入れて、8:00~16:00の8時間だった。歩数計45000歩。

初めの4kmは、交通量の多い国道138号の歩きだった。御殿場市に入ると自衛隊の車が多く走っていた。さすが、自衛隊の町。

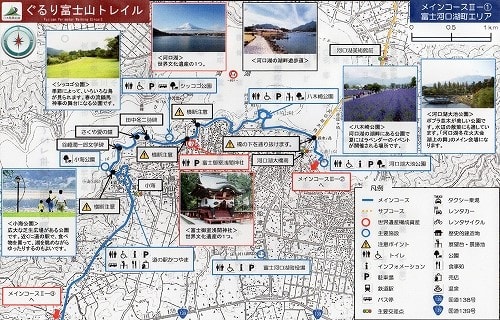

のどかな田園風景。コース案内図には、「その後ろに富士山の眺望」と書かれていたが、残念!

9:45、川柳浅間神社と川柳の扶桑樹。もともとは2本の杉だが、成長するにつれて根元が融合。現在では縁結びのスポットとして有名。樹齢500年。

富士山樹空の森への道が見つけられなくてうろうろした。結局遠回りしてコース以外のところから到着できたが、その途中で、思いがけないものを見ることができた。

印野丸尾溶岩流の末端

印野丸尾の溶岩洞窟

11:00~11:30、富士山樹空の森(御殿場市富士山交流センター)。この建物と裏の公園の上には、富士山が見えるはず。

昼食にした富士山ドーナツとよもぎパン。今年から朝食抜き健康法をしているが、2食付きの宿のときは食べて、昼食を行動食にしている。

裾野市の国道469号の両側に広がるススキの原野は、自衛隊の演習場だった。ここも本来は富士山が見えるはず。

この国道469号の御殿場市板妻から須山浅間神社入口の間の5.5km部分は、コース図にも「交通量も多く、狭くて危険なので歩行は避けてバスを利用するように」と書かれていたが、確かに路側帯もないところもあって、恐かった。

img src="http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/18/3a/6f993f5065cd2ece5a11b78efa667000.jpg" border="0">

13:25、富士山登山道須山口に建つ須山浅間神社本殿

13:25、富士山登山道須山口に建つ須山浅間神社本殿

須山浅間神社からは、富士山須山口登山歩道の歩きとなる。細い裏通りや山中の歩きとなり、うれしかった。

富士山の眺望スポットである忠ちゃん牧場のなかの道路。濃霧で何も見えず。

15:00~15:30、裾野市富士山資料館。この上にも富士山頂が見えるはず。

展示は、「富士に棲む」「富士の成り立ち」「富士を見る」「富士に生る」の4部構成になっていた。

資料館を出て、まもなく十里木別荘地の中の道に入る。

16:00、ペンション砂時計に到着。9月に、自分も登っている愛鷹山に登った田仲陽希も泊まっている。

楽しみな夕食は、一応コース料理になっていた。口コミ通り、おいしかった。

明日は晴れそう。明日で富士山が見られなかったら、あとは、天気予報が良くないので見ることができそうもない。明日に期待。