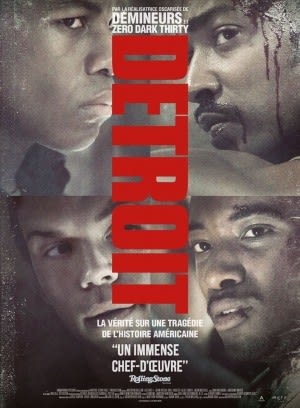

キャサリン・ビグロー監督の最新作で、1967年のデトロイト暴動と、その中で起こったアルジェ・モーテル事件を描いた事実に基づくドラマ。ジョン・ボイエガ、ウィル・ポールター、アルジー・スミスらが出演しています。

1967年7月、ミシガン州デトロイト。デトロイト市警察が、違法営業していた黒人経営のクラブを摘発したことがきっかけで、抑圧されていた黒人たちの怒りが沸点に達し、大規模な暴動へと発展します。暴動を制圧するために、市警察のほかミシガン州軍も投入され、街中に緊張が高まる中、アルジェ・モーテルの一室から銃声数発が鳴り響きます。

それは宿泊していたひとりの若者がふざけて競技用ピストルの空砲を鳴らしたものでしたが、クラウス(ウィル・ポールター)ら警官たちはモーテルに突入。宿泊客全員を集め、狙撃犯とピストルのありかをめぐって過酷な尋問を行っていくのでした...。

冷徹なまなざしで、社会に鋭く切り込む作品を送り出してきたビグロー監督は、尊敬する大好きな監督のひとり。本作もきつい作品であろうことを覚悟しつつも、期待して楽しみにしていましたが、一方で”衝撃の40分”があまりに喧伝されていたので、見る前は少々腰が引けていました。

でもやはり見てよかった。個人的にはビグロー作品の中で一番気に入りました。それは容赦のない厳しい描写の中にも、どこか今までにないエモーショナルな部分が感じられたからかもしれません。凄まじい緊張感に押しつぶされそうになりながらも、終始スクリーンから目が離せませんでした。

デトロイト暴動といえば、映画「ドリームガールズ」を思い出しますが、本作でも当時のモータウン・サウンドの人気が背景として描かれています。両者はこの時代のデトロイトにおける光と影であり、コインの表と裏のようだと感じました。シュープリームスみたいな女の子たちがステージでのりのりで歌う場面は、本作で一瞬の心躍るシーンでした。

映画はデトロイト暴動の勃発からはじまり、徐々に核心となるアルジェ・モーテル事件、そして裁判と大きく3つのパートに分かれています。ドキュメンタリータッチで描かれる群像劇ですが、中心となる人物は3人。

警備員のディスミュークス(ジョン・ボイエガ)は事件の目撃者であり、本作では狂言回し的な役割を果たしています。彼は穏やかで良識があり、非暴力によって人種間の軋轢を緩和しようと日頃から心がけている”よき黒人”。しかし黒人の立場で白人警官たちの横暴を止めることは不可能で、ラリーたちに”今日を生き抜け”と励ますのが精いっぱい。

事件のあと、警察によばれた彼は、正しい証言によってラリーたちを助けてあげられると確信したはずです。それが実は自分に容疑がかけられているのだと知った時の、絶望と諦観の表情が忘れられません。

ボーカルグループ ”ザ・ドラマティックス”の歌手ラリーは、出演する予定のコンサートが突然中止になり、急遽宿泊することになったアルジェ・モーテルで事件に巻き込まれます。音楽が好きで女の子が好きな陽気な少年。しかし彼はこの時の凄まじい経験と親友を亡くしたショックから、事件後はデトロイトの教会で聖歌を歌うという道を進みます。

ラリーを演じるアルジー・スミスくんはすてきな男の子でしたね。彼自身も歌手だそうで、映画で美しい歌声を披露しています。最後の方で聖歌を歌う場面では感極まって号泣してしまいました。エンディングでは、彼が演じたラリー・リード本人とともに Grow というバラードを歌っています。

そしてラリーたちを執拗に尋問したのが、警官のクラウス。いじめっ子がそのまま大きくなったような顔が特徴的なウィル・ポルタ―は「リトル・ランボーズ」に出てた子だったのですね。未熟な若造が銃を持たされて偉くなったと勘違いし、どんどん狂気に染まっていくところがほんとうに恐ろしかった。

しかも一度過ちを犯しているのに、そのまま彼を任務につかせた警察の上層部にも問題があったのではないでしょうか。裁判のシーンでは、法の素人が人間を裁く、陪審員制度の限界も感じました。今も白人警官が一方的に黒人に発砲し無罪となる例が後を絶たないアメリカ。決して過去の事件ではないところに人種差別問題の根深さを思いました。