日々描いたマンガやスケッチ、似顔絵などを貯めていく貯金箱のようなブログ。

スケッチ貯金箱

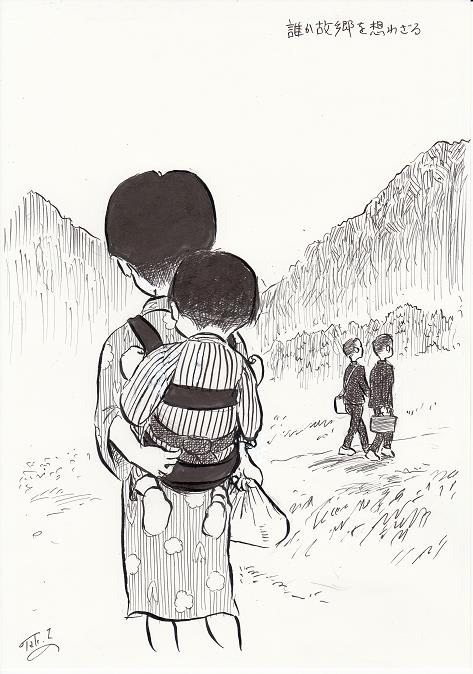

うたのイラスト(「誰(たれ)か故郷を想わざる」)

作詞・西條八十(さいじょうやそ)、作曲・古賀政男の名曲。昭和15年の歌。霧島昇(きりしまのぼる)が歌った。

私の母は、この歌が好きだった。

母は、年の離れた姉が若くして亡くなったので、その幼い娘(つまりは姪っ子)を連れて小学校に通った。先生も特別に許可してくれたらしい。姪っ子(つまりは私にとっては年上の従姉)は、おとなしく教室の後ろで遊んでいたということである。

ほとんど赤ん坊に近い幼児と共に学校に通う小学生、というのは今の時代では考えられないけれども、当時は子供は親を助けるもの、というのが常識だったらしい(特に農村では)。

当時の農村ではもし子供が小学校で落第したら、「新しい教科書を買わなくて済んだ。」と親が喜ぶ、などということもあったらしい。中学校に進学するなど、裕福な家の子だけだったそうだ。私の父母は共に尋常高等小学校卒業だが、当時の人の学歴としてはありふれたものだろう。母には女中奉公のような(詳細はよく知らないのだが)経験があり、亡き父も丁稚奉公をしたことがあると言う。今では考えられないことである。

さて、その村のエリートとも言うべき中学生たちが登下校の道々、この「誰か故郷を想わざる」(誰が故郷を想わないことがあろうか=誰だって故郷を想うものだ、という意味)を歌っていたのだそうだ。そして母はこの歌が好きになった。なんていい歌だろう、と思ったという。

母は「蓄音器を持っている人」のお嫁さんになりたかった、という。私が中学生の頃レコードを掛けるステレオを買ったように記憶する。進化した蓄音器は手に入ったが、父はさほど歌の好きな人ではなかった。でも母は嬉しかっただろう。

今、病床でも母は歌番組を好んで見る。旅番組も好みである。それを見ながらどういうことを考えているのだろう。息子といえども、その心の奥まで知ることは出来ない。そんな部分は人に説明できるものではないだろう。

母は今でもこの歌を思い出すことはあるのだろうか。そんなことを考えつつこの歌を聞く。