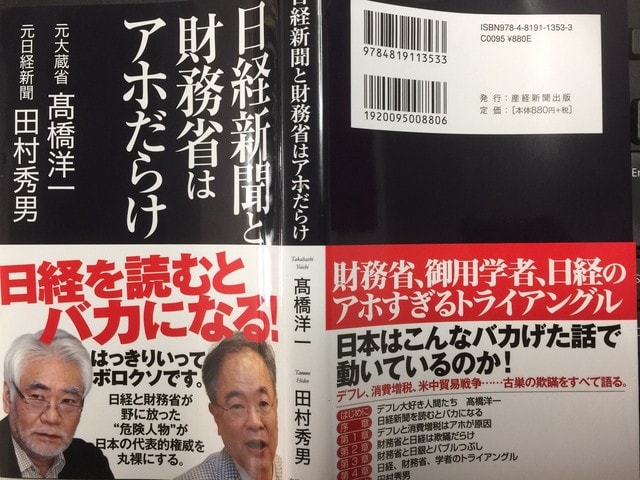

読書家の友人に強く勧められて昨夜以下の本を購読した。

ページを開いて題名を見ただけで、まず大笑いした。

以下は本書の序章からである。

この本もまた日本国民全員が購読すべき本である。

はじめに デフレ大好き人間たち 高橋洋一

本書は日経新聞(日本経済新聞)出身の田村秀男氏と大蔵省(現財務省)出身の筆者が、古巣の実態について語り尽くしたものだ。

行政とメディアはどのような関係を持っているか。

政治家は財務省にどのように籠絡されるのか。

財務省は学者と新聞の論説委員を、日経新聞は学者を、どのように使っているのか……。

行政、メディア、学者の負のトライアングルの中で、日本経済についての本質論は置き去りにされてきた。

バブルとバブル崩壊についてトンチンカンな議論をし、デフレを放置して消費増税を行った。

その際、金融政策でトンチンカンに拍車をかけたのが「大蔵省の出張所」と筆者が呼ぶ日銀だ。

本書では日銀法改正の不純な動機についても語っている。

ここではそんな日銀の前総裁が披露した驚くべき認識について紹介しておきたい。

2013年に退任した日銀の白川方明前総裁が5年半の沈黙を破り、中央銀行について話した本が話題になっている(『中央銀行 セントラルバンカーの経験した39年』東洋経済新報社、2018年10月刊)。

著書は700ページ以上になるが、総裁当時などに日銀が公表したものからの引用が多く、突っ込みどころも満載である。

白川時代の日銀をどう評価するのが正しいのか。筆者の評価は、ハッキリ言えばデフレ脱却を妨げた戦犯である。

まず、2%のインフレ目標であるが、白川氏は、それを金融政策だけで達成するのは困難、と総裁時代からしきりに述べていた。

しかし達成できなかったのは、2014年4月からの消費増税が原因である。

消費増税までは、白川氏が反対していた異次元金融緩和政策によってインフレ率はいい感じで上昇していた。

14年5月には、消費増税による見かけの上昇分を除き、インフレ率は1.6%まで上昇していた。

消費増税がなければ、14年年内にも2%達成は確実であった。

しかし、消費増税により長期的な消費低迷に入り、それとともにインフレ率上昇にもブレーキがかかり、今日に至っている。

これらは、15年3月19日付け拙論「『2%インフレ目標未達』の批判は誤解で的外れ」(ダイヤモンド・オンライン)を参照されたい。

要するに、金融政策だけでインフレ目標2%は実施できたはずなので、白川氏の金融政策に関する予言は外れたのである。

白川氏の著作や発言から疑問なのは、何のために金融政策をやっているのか、本人もきちんと理解していないのではないか、ということだ。

この点が致命的である。

白川氏は、テレビのインタビューでも、中央銀行の役割は何かで意見が対立しているといっている。

白川氏の経済観では、我々は常に長期均衡の問題ない世界にいるかのようだ。

失業もなし、円高でもいいという具合だ。これは、かつてケインズが批判していた古典派経済学者と同じ構図だ。

ケインズは「長期的には、われわれみんな死んでいる」といった。

世界の常識は「金融政策が雇用政策」であるが、白川氏の著作や発言には雇用の話はまず出てこない。

しかも、著作では「インフレ目標2%の意味がわからない」という内容が書かれている。

これはある意味で正直であるが、そういう人が中央銀行総裁だったとは空恐ろしいことだ。

この稿続く。