2013年5月10日 、この日、昭和28年以来60年ぶりとなる「出雲大社遷宮・本殿遷座祭」が執り行われました。これを記念し「東神苑特設ステージ」において、全国各地の様々な団体による伝統芸能が奉納されました。

2013年5月25日、「釜谷、長面、尾の崎法印神楽保存会」「北上町女川法印神楽保存会」による【笹結舞い】

神代の昔、『伊弉諾・伊弉冊』の二神が国生みをされた所、『五鬼王』という悪鬼が現われて悪行を重ねますが、『素戔嗚尊』によって退治されるという物語。注連縄で張られた竹笹の結果の中、姫面の舞手が鈴御神楽を一舞いします。

入れ替わりに登場する『素戔嗚尊』。責め舞を披露した後、高らかに「神諷(しんふう)」を唱えます。

【夫(ソ)れ 天神七代 伊弉諾 伊弉冊の尊、しかるに国土を生まんがため 天の浮橋の上に立て、この海原を探らせ給う時、矛の先より生まれたる島をオノコロ島というなり。】

『素戔嗚尊』が幕に入ると黒面の『五鬼王』が現れ、その後を追って『素戔嗚尊』も登場。互いに手にした幣を激しく打ち合わせながらの戦いは、観客席へと移り、辺りには白い幣が舞い飛びます。

打ち合いのたびに聞こえる「パシッ!!パシッ!!」と響く高い音・・万が一にでも当たったら・・・と想像するだけで体がすくみます。ややあって戦いの場は舞台の上に。

激しい戦いの末、五鬼王を打ち倒した素戔嗚尊ですが、ここで疑問に思ったのは、最初に登場した可憐な乙女風の女性・・もしかしてあの姿は、五鬼王が化けていた設定!? そのあたりの意味が分かったら更に面白さも増すかも。

続く【鬼門の舞い】は、俗に綱切り舞といわれるもので、鬼門の方角にある禍を『素戔嗚尊』が打ち払う舞。

のどかに流れる神楽歌に合わせてゆったりと舞う素戔嗚尊。やがて少しずつ力強さを増していくお囃子に合わせて、神楽舞もスピードを増してゆきます。昔は、過酷な修行を終えた法印のみが、この【鬼門の舞い】を舞う事ができたそうです。

舞台袖より綱を持った人が現われ、ちょうど素戔嗚尊の胸のあたりの高さに張り渡して退場。何度も何度も綱の状態を確かめる素戔嗚尊。

同じ様な所作が何度も繰り返され、こうした厳粛な演舞に不慣れな私が、舞台を見続ける事に疲れを感じた瞬間・・裂ぱくの気合と共に振り下ろされる刀身、同時に左右に切り分かれた綱・・!!えっ??ええっ!!??何があった?!

続いての舞は【日本武尊】。悪鬼に盗まれた宝剣を日本武尊が取り戻して、熱田神宮に奉納するという筋立て。宝冠をいただいた美しい女性は『岩長姫』。扇と幣を手に、ゆるやかに軽妙に舞い続けていますが、視線は三宝の上の宝剣「天の叢雲」を見続けています。

何度も何度も進んでは退き、また吸い寄せられるように宝剣に近づく『岩長姫』。何故それほどまでに宝剣を欲するのか・・まるで恋い慕った恋人の形見でもあるかのように・・・

長い逡巡・・・ふっと息を吐いたその瞬間、宝剣は女の懐深くに・・・・。すかさず駆けつける日本武尊。

宝冠の『岩長姫』は、実は『日本武尊』に恨みを抱く恐ろしい悪鬼だったのです。三種の神器の一つ「天の叢雲」を盗み、その罪を日本武尊に着せようとしたのです。それと察した日本武尊に追い詰められ、遂に正体を現した悪鬼、ここからは壮絶で華麗な二人の戦いが開始されます。

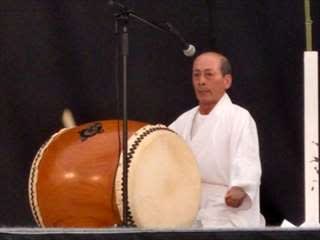

激しい戦い、鳴り響く太鼓の音が二人の緊張感と躍動感を掻き立て、観客たちの鼓膜を突き抜け、舞人と共に舞台の中に引き込まれていくのです。

渾身の呼吸と共に振り下ろされた日本武尊の剣は、見事、悪鬼をとらえます。こうして宝剣は熱田の宮に鎮まる神の元に無事に奉納されました。

最期は面を外して素顔になった舞人の【太刀みかぐら】。出雲の国に住み給う神の庭にて繰り広げられる、はるか昔の神々の物語。素晴らしい時間でした。

大太鼓を担当されたこちらの楽人は、2011年3月11日に発生した「東日本大震災」で大切な家族を失われたと聞きました。どのような思いでこの舞台に立たれたのか・・私たちには計り知れるものではありません。

宮城県石巻市、先の大震災で想像を絶する甚大な被害を受けられた地域の方々。こうして神楽の奉納が出来るまでには、私などが想像も及ばないあれこれがあったと思われます。それでも60年に一度のご縁の年、ご縁の地で出会えた事は、きっと私たちにとっても何か意味のある事なのだと思います。

2021年12月30日