浜松市(はままつし)は静岡県の西部(遠州)に位置し、静岡県最大の人口と面積を持つ市です。2005年7月1日 、浜北市、天竜市、引佐郡引佐町・細江町・三ケ日町、浜名郡雄踏町・舞阪町、磐田郡佐久間町・水窪町・龍山村、周智郡春野町を編入し、新浜松市となりました。政令指定都市&国際会議観光都市に指定。県庁所在地の静岡市を上回る人口を持ち、静岡市とともに全国5位の規模を有する静岡・浜松大都市圏の中心都市として機能。全国の市町村で2番目の面積で3つの行政区を持ち、面積の約6割を天竜区が、人口の97%以上を天竜区を除いた2区で占められています。湖西市にまたがる浜名湖は、湖としては日本で10番目の大きさを持ち、遠州地域における経済・文化・観光の中心となっています。「市の木:松」「市の花:ミカン」「市の鳥:ウグイス」を制定。

キャッチフレーズは「やらまいかスピリッツ! 創造都市・浜松から。」

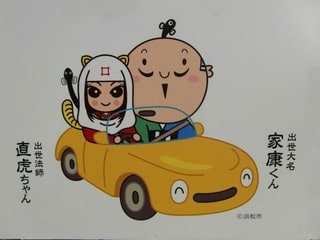

マンホールには「出世大名家康くん・出世法師直虎ちゃん」がデザインされています。

自称「徳川家康公」の生まれ変わりと、「女城主・井伊直虎」の生まれ変わりという二人。 何と、昨今流行の「ゆるキャラトレカ」にもなって、良い大人たちも惑わせています。

浜松市マスコットキャラクター「出世大名家康くん」一人のデザインも有ります。 髷は「うなぎ」 羽織の紋は「ミカン」、袴は「ピアノの鍵盤」と、体全部で浜松市をPR中。

「はままつ副市長・出世大名家康くん」

「浜松まつり・凧揚げ合戦」の凧を描いたもので、凧には「河川」の文字。

上と良く似たデザインですが、こちらの凧には「都市下水」の文字。

東海地方有数の工業都市らしく、近未来風のハイテクな都市のデザインです。

一見幾何学的なデザインですが、市章を中心に「波・ビル・人・川・山」を表しています。

都田地区の集落排水マンホールは、都田川の河童伝説をもとにして地元中学校の美術部がデザインした「都田川の河童」。最初にこれを見た時は「水の妖精?」と思ったのですが、まさか河童とは想定外。撮影中に、ご近所の人から「この絵は何なのか?」と聞かれ、「河童」ですと言ったら「絶対に違う!」と言われました😅

旧浜松市の「市の木・松」「ヒナに餌を運ぶ市の鳥・ツバメ」下に「市の花・萩」もあります。 「河川」の文字もデザインもそのまま、市章が旧から新市章にかわって設置されていました。

2005年7月1日制定の市章は「上下対称的なデザインは、自然環境の循環と共生の形であり、上部は浜松市北部の豊かな森林を、下部は浜名湖と遠州灘の美しい「うみ」を表している。 また、白い波の形は、遠州灘の白波であり、浜松市の躍動と発展を表現している。」公式HPより

上水道関連の市章つき規格蓋、仕切弁、空気弁・消火栓・量水器。

「電気」と書かれた市章付き規格蓋、下に小さく刻まれているのは「マンホールメーカー:福西鋳物」のロゴ。

「七夕ゆかた祭り」で用いられる小型蓋で、七夕飾りがデザインされています。

モール街の路上モニュメントは四方に竪琴を配し、中央から同じく四方に「コスモス」がデザインされています。

四方に竪琴を配し、中央から同じく四方に「ひまわり」。

路上タイルは版画絵のようなデザインで二種類で「朝顔」&「ツバキ」。

マンホールではありませんが、浜松駅にあるターミナルの案内モニュメント。「楽器の街」らしい美しいデザイン。

浜松の名産と言えば「浜松餃子」。浜松餃子学会の公式キャラクター『ちゃお』は「浜松餃子の妖精」。「凧揚げ合戦」の凧を片手に、餃子のPRに励んでいます。

こちらも餃子のキャラクターですが、そのものズバリ!王様餃子の『王様くん』

最期は、浜松名産のウナギを肥料にして栽培したサツマイモ畑から収穫された、謎の生き物!! 頭はサツマイモ、体はうなぎと言う、うなぎいもオリジナルキャラクター『うなも』。

浜松名産のウナギが登場したところで、新東名浜松SAの記念スタンプは「浜名湖のうなぎ漁」。

音・かおり・光環境創造条例マスコットキャラクター『サフラ』。「サフラ」の名称は、「サウンド(音)、フレグランス(かおり)、ライト(光)」の頭文字から名づけられました。

撮影日:2010年4月18日&2016年12月15日&2018年11月15日

------------------------00----------------------

2017年4月3日、第4弾として全国42自治体で50種類(累計151自治体170種類)の マンホールカードの配布が 開始されました。「浜松市」のマンホールカードは、「浜松出世の館」でいただけます。(「浜松市観光インフォメーションセンター」に変更)

2016年に設置開始されたマンホールには「出世大名 家康くん」と「出世法師 直虎ちゃん」がデザインされています。

「浜松市マスコットキャラクター「出世大名家康くん」、「出世法師直虎ちゃん」がデザインされた「出世マンホール」です。 徳川家康公は、「浜松城」を築いて17年間城主を務めたのち天下統一を成し遂げた、まさしく「出世大名」。 家康くんはその生まれ変わりといわれています。 井伊直虎は浜松生まれの浜松育ち。 出家した後、徳川四天王の一人として大出世を成し遂げた井伊直政を育て上げ、女城主として井伊家断絶の危機を救った「出世法師」で、その生まれ変わりとされるのが直虎ちゃんです。 見つけると出世運が「うなぎのぼり」になるとされるこのマンホール蓋。 是非探してみてください!」

このお二方、市内のあらゆる場所に出没して、浜街市のPRに日夜励んでいるそうです。

訪問日:2018年11月15日