2022/10/9-10で、「かんとう★てつどうスタンプラリー」のために週末パスで出かけてきた話の続きです。

10/9に高崎駅から「ELぐんまよこかわ」に乗り横川駅に到着後、「碓氷峠鉄道文化むら」に入場しました。

最初に出入り口に近い189系やEF63、EF62などを見た後、奥に入っていきます。

車両工場の工作機械らしいもの

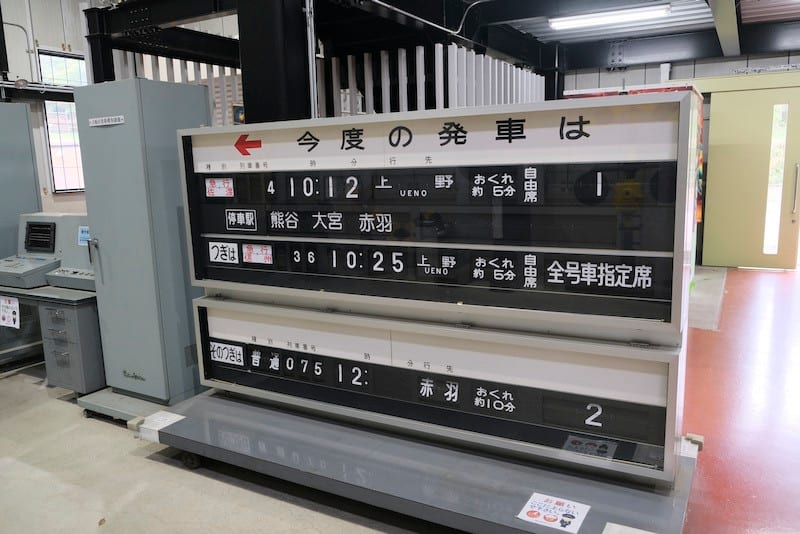

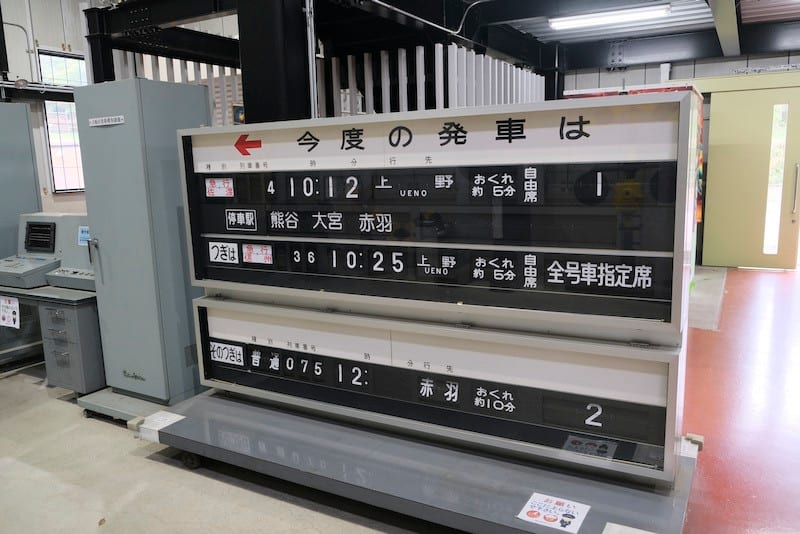

パタパタ発車案内。反転フラップ式発車標

というのが正しい呼び方のようです

というのが正しい呼び方のようです

信号機と踏切警報機

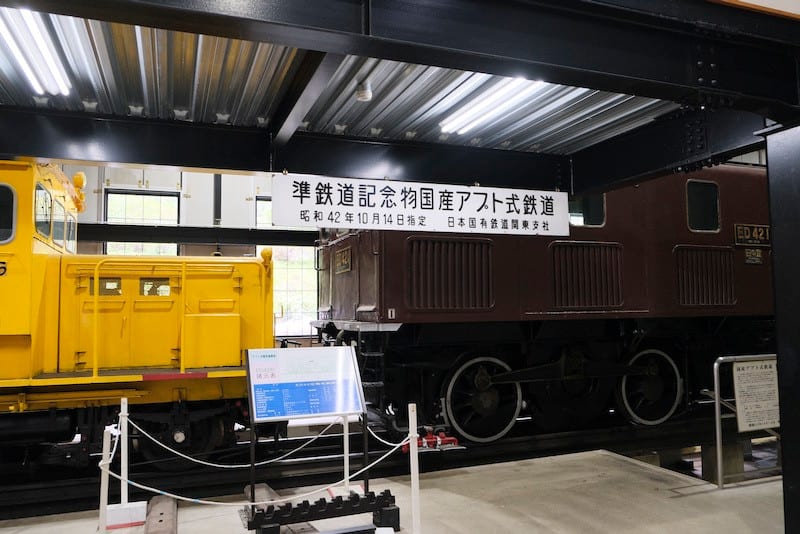

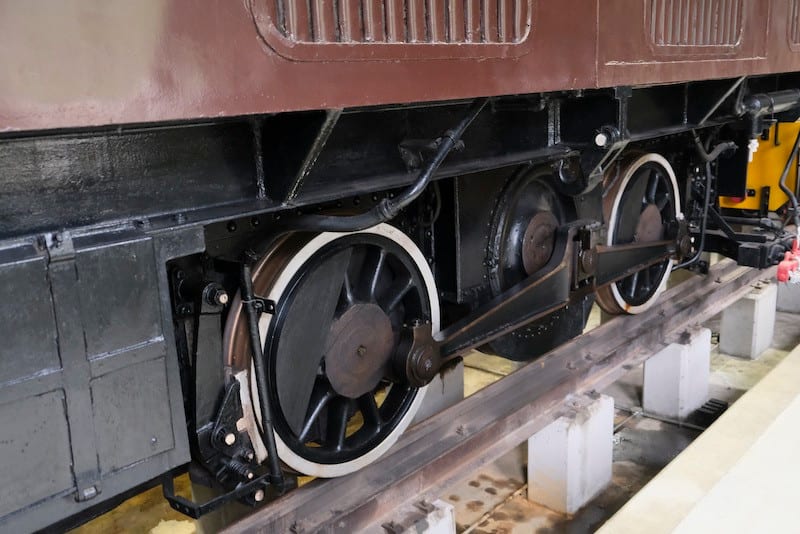

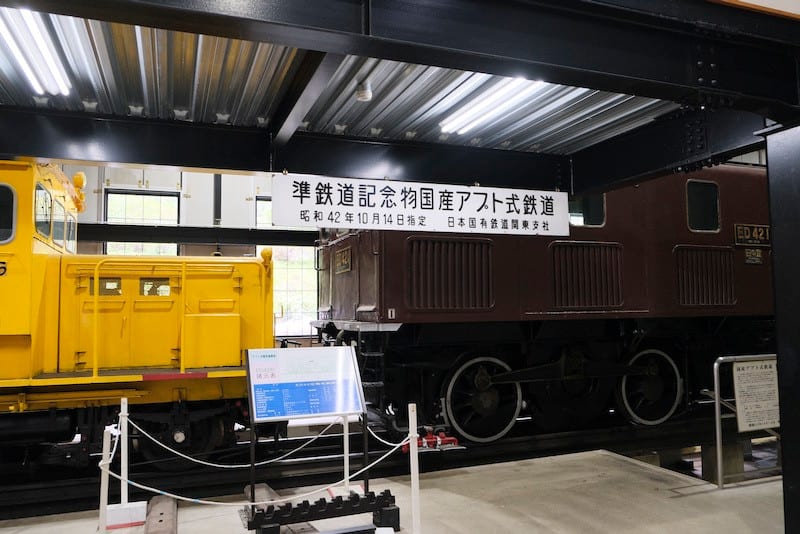

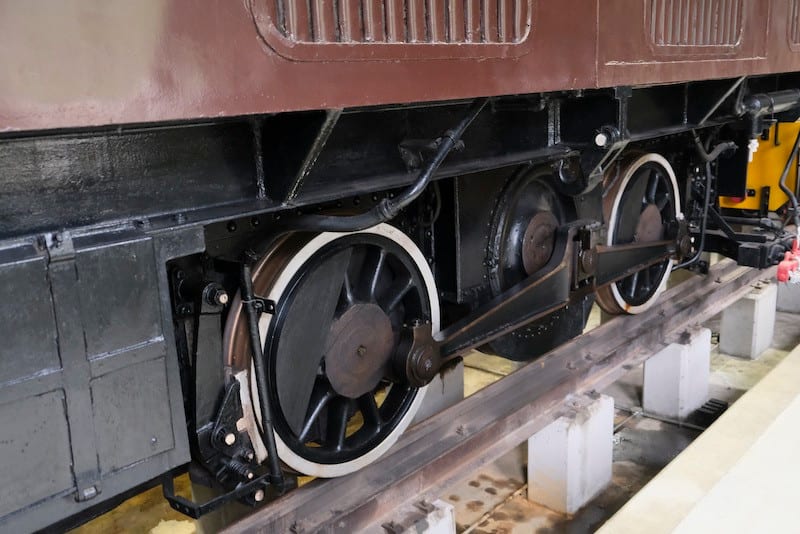

準鉄道記念物となっているED42 1。碓氷峠を牽引するアプト式直流電気機関車です

ED42 1と一緒になっていたモータカー。公式サイトの保存車リストに上がっていないので、ED42 1の移動用に置いてあるのでしょうね

ヘッドマークなど

回転変流機。変電所で交流電気を直流電気にするための装置です

この辺りで建物を出て屋外展示場へ移動します。

保存車両としては、入り口から少し坂を登ったところの屋外展示場がメインなのです。

最初にミニSLがやってきました

DD51 1。幹線用ディーゼル機関車の名機DD51形の先行試作車です。ライトが四角に窪んだところに丸ライトなのではなく、DD13形と同じ丸ライトというところや、運転台にひさしがない所が後の量産車とは異なります

DD53 1。ロータリー式除雪用機関車で、3両だけ作られました。機関はDD51形と同じ。除雪機能が強力過ぎて排雪で周辺民家などに被害が出たことから、山岳区間向けになってしまったという逸話があります

D51 96。SLの代表格であるD51の初期型で、煙突後ろのドームが長いナメクジと呼ばれるタイプです

操重車ソ300。車体にクレーンを積んでいる工事用の車両です。昔は佐久間レールパークにもソ180がいたんですが解体されてしまい、操重車の保存車は貴重です

修繕中のEF60 501とキハ20 467。EF60形500番台は旅客特急用の電気機関車、キハ20形は全国で走った一般型気動車です

園内のSL列車が通り過ぎていきました。親子連れに人気があり、この日はかなり行列になっていました

キハ35 901。房総半島の塩害対策でステンレス車体で製造されたキハ35形で、当時オールステンレスカーを作る技術が東急車輛にしかなかったのと、塗装省略による省力化に対しての国鉄の労働組合からの反対もあって、量産はされませんでした

キニ58 1。荷物車です。見た目は後付けのキハ40系運転台のおかげでキハ40系に見えますが、元々がキロ58形なのだそうです

修繕中なのはスニ30 8。隣にはEF59 1です

少し離れた丘の上に置かれているEF63形と189系あさま色

EF65 520。EF65形500番台の貨物用F形です

EF62 1とEF15 165とオシ17 2055。EF15形はEF58形と同世代の貨物用直流機関車で、オシ17形は10系軽量客車を改造した特急用食堂車です

まだまだ続きますが、今回はここまで。次回も碓氷峠鉄道文化むらの保存車の残りを見ていきます。

10/9に高崎駅から「ELぐんまよこかわ」に乗り横川駅に到着後、「碓氷峠鉄道文化むら」に入場しました。

最初に出入り口に近い189系やEF63、EF62などを見た後、奥に入っていきます。

車両工場の工作機械らしいもの

パタパタ発車案内。反転フラップ式発車標

というのが正しい呼び方のようです

というのが正しい呼び方のようです信号機と踏切警報機

準鉄道記念物となっているED42 1。碓氷峠を牽引するアプト式直流電気機関車です

ED42 1と一緒になっていたモータカー。公式サイトの保存車リストに上がっていないので、ED42 1の移動用に置いてあるのでしょうね

ヘッドマークなど

回転変流機。変電所で交流電気を直流電気にするための装置です

この辺りで建物を出て屋外展示場へ移動します。

保存車両としては、入り口から少し坂を登ったところの屋外展示場がメインなのです。

最初にミニSLがやってきました

DD51 1。幹線用ディーゼル機関車の名機DD51形の先行試作車です。ライトが四角に窪んだところに丸ライトなのではなく、DD13形と同じ丸ライトというところや、運転台にひさしがない所が後の量産車とは異なります

DD53 1。ロータリー式除雪用機関車で、3両だけ作られました。機関はDD51形と同じ。除雪機能が強力過ぎて排雪で周辺民家などに被害が出たことから、山岳区間向けになってしまったという逸話があります

D51 96。SLの代表格であるD51の初期型で、煙突後ろのドームが長いナメクジと呼ばれるタイプです

操重車ソ300。車体にクレーンを積んでいる工事用の車両です。昔は佐久間レールパークにもソ180がいたんですが解体されてしまい、操重車の保存車は貴重です

修繕中のEF60 501とキハ20 467。EF60形500番台は旅客特急用の電気機関車、キハ20形は全国で走った一般型気動車です

園内のSL列車が通り過ぎていきました。親子連れに人気があり、この日はかなり行列になっていました

キハ35 901。房総半島の塩害対策でステンレス車体で製造されたキハ35形で、当時オールステンレスカーを作る技術が東急車輛にしかなかったのと、塗装省略による省力化に対しての国鉄の労働組合からの反対もあって、量産はされませんでした

キニ58 1。荷物車です。見た目は後付けのキハ40系運転台のおかげでキハ40系に見えますが、元々がキロ58形なのだそうです

修繕中なのはスニ30 8。隣にはEF59 1です

少し離れた丘の上に置かれているEF63形と189系あさま色

EF65 520。EF65形500番台の貨物用F形です

EF62 1とEF15 165とオシ17 2055。EF15形はEF58形と同世代の貨物用直流機関車で、オシ17形は10系軽量客車を改造した特急用食堂車です

まだまだ続きますが、今回はここまで。次回も碓氷峠鉄道文化むらの保存車の残りを見ていきます。