今朝は地震の寸前に目が覚めました。しかし大きな地震でしたね。台風による豪雨を含め、被災された方の生活が位置にも早く元に戻れるよう、お祈りいたします。

さて、関西旅行の続きです。六甲、摩耶のケーブルカーに乗り終えた後は、タクシーを使って阪神電車の御影駅へ。ここから阪神電車に乗り換えますが、御影駅はカーブの上に駅があり、車体長の関係でなんば線直通の快速急行が止まりません。このため、一度特急で魚住駅まで行ってから、快速急行に乗り換えて西九条駅へ向かいました。

阪神御影駅。

御影から魚住まで乗車した阪神8000系特急

魚住から乗車した近鉄5820系快速急行。

西九条からは隣の弁天町まで大阪環状線に乗車したんですが、うっかり乗車するホームと反対側に行ってしまい、野田へ行ってしまいました。どうも関西に慣れていないので、たまに環状線に乗り換えるとこういうミスを犯します(新今宮での乗り換えと感覚がごっちゃになった)。野田では、折り返す電車の待ち時間にたまたまやってきた「くろしお」を撮影してから、すぐに弁天町へ向かい直しました。

まだ103系も運転されている大阪環状線。西九条駅で撮影。

間違えて行った野田で撮影した381系L特急「くろしお」

西九条駅で撮影したユニバーサルスタジオラッピングの103系。

弁天町駅で下車してからは、交通科学博物館へ入ります。西日本の交通博物館である交通科学博物館はここでしか見られない貴重な保存車両と資料の宝庫で、一度は訪れてみたかった場所でした。

交通科学博物館の入り口。

入り口から見える屋外保存車両。

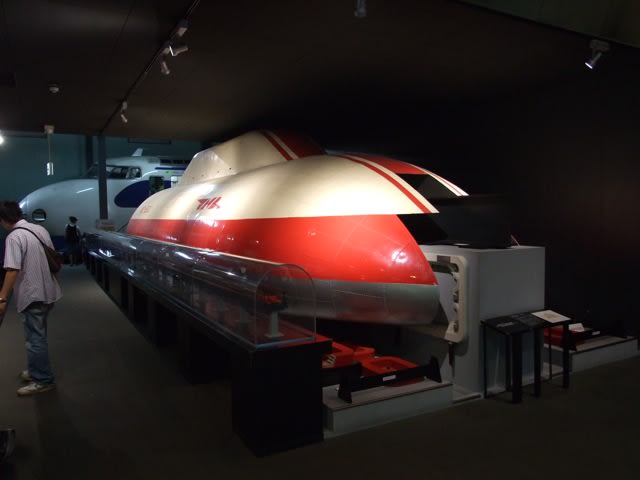

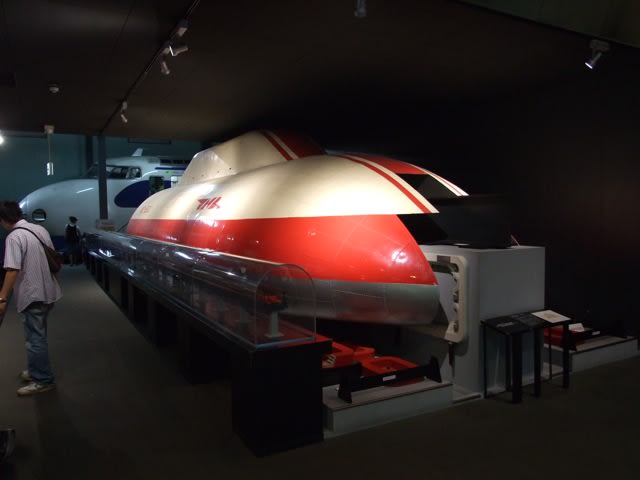

屋外保存車両の中に、乗りたくても乗れなかった湘南電車の元祖80系や、20系食堂車の姿などが見えます。その撮影はまた後にして、まずは管内に入って進むと早速現れたのは宮崎実験線で使用されていたリニアモータカー(無人)でした。

宮崎実験線で使用されていたリニアモーターカー・マグレブML-500形。

リニアモーターカーの後にいた0系新幹線。4両編成。

イギリス製1800形蒸気機関車。

クハ151形前頭部実物大モックアップ。実車でないのは残念。

101系電車のモックアップ?

この後も館内を見て回りました。が、さっき記事を書くためにパンフを見直していて、保存車両の一部(第2展示場のもの)を見忘れていたことが発覚。しまった、DF50を見忘れるとは・・・・不覚。もう一度、機会を見て行かなくては・・・・。

次回で関西旅行は最後です。

さて、関西旅行の続きです。六甲、摩耶のケーブルカーに乗り終えた後は、タクシーを使って阪神電車の御影駅へ。ここから阪神電車に乗り換えますが、御影駅はカーブの上に駅があり、車体長の関係でなんば線直通の快速急行が止まりません。このため、一度特急で魚住駅まで行ってから、快速急行に乗り換えて西九条駅へ向かいました。

阪神御影駅。

御影から魚住まで乗車した阪神8000系特急

魚住から乗車した近鉄5820系快速急行。

西九条からは隣の弁天町まで大阪環状線に乗車したんですが、うっかり乗車するホームと反対側に行ってしまい、野田へ行ってしまいました。どうも関西に慣れていないので、たまに環状線に乗り換えるとこういうミスを犯します(新今宮での乗り換えと感覚がごっちゃになった)。野田では、折り返す電車の待ち時間にたまたまやってきた「くろしお」を撮影してから、すぐに弁天町へ向かい直しました。

まだ103系も運転されている大阪環状線。西九条駅で撮影。

間違えて行った野田で撮影した381系L特急「くろしお」

西九条駅で撮影したユニバーサルスタジオラッピングの103系。

弁天町駅で下車してからは、交通科学博物館へ入ります。西日本の交通博物館である交通科学博物館はここでしか見られない貴重な保存車両と資料の宝庫で、一度は訪れてみたかった場所でした。

交通科学博物館の入り口。

入り口から見える屋外保存車両。

屋外保存車両の中に、乗りたくても乗れなかった湘南電車の元祖80系や、20系食堂車の姿などが見えます。その撮影はまた後にして、まずは管内に入って進むと早速現れたのは宮崎実験線で使用されていたリニアモータカー(無人)でした。

宮崎実験線で使用されていたリニアモーターカー・マグレブML-500形。

リニアモーターカーの後にいた0系新幹線。4両編成。

イギリス製1800形蒸気機関車。

クハ151形前頭部実物大モックアップ。実車でないのは残念。

101系電車のモックアップ?

この後も館内を見て回りました。が、さっき記事を書くためにパンフを見直していて、保存車両の一部(第2展示場のもの)を見忘れていたことが発覚。しまった、DF50を見忘れるとは・・・・不覚。もう一度、機会を見て行かなくては・・・・。

次回で関西旅行は最後です。

現存する489系はボンネット型最後の生き残りです。1972年後半以降に製造された183系および485・489系の途中からボンネットでなくなりました。これは、搭載機器の小型化が進んだためです。

現存する489系の先頭車は1971~1972年にかけて製造されたものになります。