7/15-17の3連休で、九州旅行(おもに北部)へ行ってきました。

元々5月の段階で九州に行くことを考えていたんですが、3連休となるとさすがに飛行機が安くも無く、航空券も競争が激しい状態だったので、小倉までで計算したら新幹線でも飛行機でもかかる時間は大差無い(羽田の荷物混雑を計算すると)というところだったので、新幹線+ビジネスホテルのツアーで申し込みました。それでも、新幹線は行きの便が指定席が取れず、グリーン席になっちゃいましたけど。まあ、JR東海ツアーズのグリーン車は割安なんで。

朝は新横浜で「のぞみ99号」に乗ります。実は完全に寝坊しまして、早朝に目が覚めたときはタイムリミット寸前。事前に準備を全部終えていたのが幸いで、急いで着替えて行ったら、新横浜にぎりぎり3分前に到着。なんとか車内に乗り込みましたが、朝飯を途中で買う余裕がなかったので、車内販売の弁当で済ませました。

新横浜駅にて。「のぞみ99号」のグリーン席で小倉へ向かう

小倉で「のぞみ99号」を下車

811系の普通列車に乗り換え

811系の車内。転換クロスシートで、座席構造は813系にも引き継がれました

途中のスペースワールド駅にて、883系「ソニック」に抜かれる

折尾駅に到着

折尾駅は鹿児島本線と筑豊本線の乗換駅で、筑豊本線の若松ー折尾を若松線、折尾ー直方ー桂川を福北ゆたか線の愛称で呼んでいます。

折尾駅と言えば、かつては大正5年(1916年)に完成した風格ある駅舎で有名でしたけど、2012年に駅舎は取り壊され、現在駅の改築作業が行われています。

今年1月に鹿児島本線ホーム3〜5番線が移設され、新しいホームになりました。旧ホームは今回の訪問時はすでに取り壊しが進んでいました。

なお、折尾駅の福北ゆたか線は地上の1、2番線の他に、鹿児島本線直通用の6、7番線発着もあるので注意が必要です。6、7番線は一旦改札出ないと乗り換えできないので。

乗り換えまでの時間は、少し鹿児島本線ホームで撮影しました。

885系「ソニック」

鹿児島本線ホームから見下ろした、筑豊本線1、2番線

鹿児島本線ホームの折尾駅駅名標

813系の普通列車

787系「きらめき」。かつて、「つばめ」「リレーつばめ」「有明」として花形特急だった787系も、7連は6連に減車の上で「きらめき」の短距離運用と「かもめ」運用になっている

地上に降りて若松方面ホームに移動すると、ちょうど若松からのBEC819系がやってきた

BSC819系電車。世界初の交流式蓄電池電車で、2017年の鉄道友の会ブルーリボン賞受賞車両(ローレル賞向きの車両なんだけどねえ・・・)

DENCHAの愛称が与えられており、車体は817系をベースにしている

筑豊本線の電化区間は桂川ー折尾で、折尾ー若松は非電化区間(ついでに原田ー桂川も非電化区間)。折尾—若松の若松線はキハ47形やキハ31形が使用されていましたが、今年の3月ダイヤ改正から、全てBEC819系での運用となりました

折尾駅2番線。まだ旧駅舎時代のままなので、木造屋根、柱が残るレトロな雰囲気です

折尾駅2番線の駅名標

乗車するBEC819系がやってきました

クハBEC818形の車端部。JR東日本のEV-E301系はトイレ無しでしたが、BEC819系はトイレ付きです

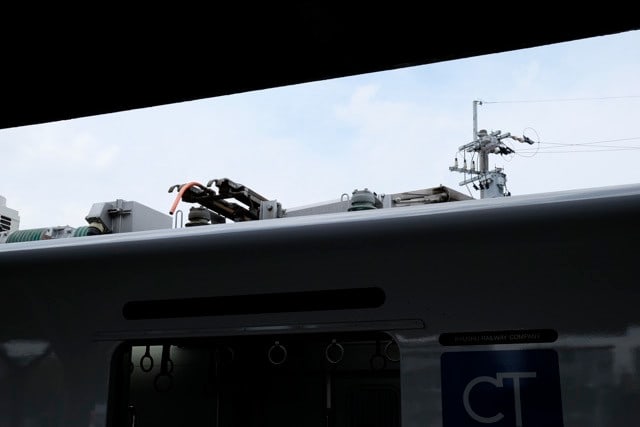

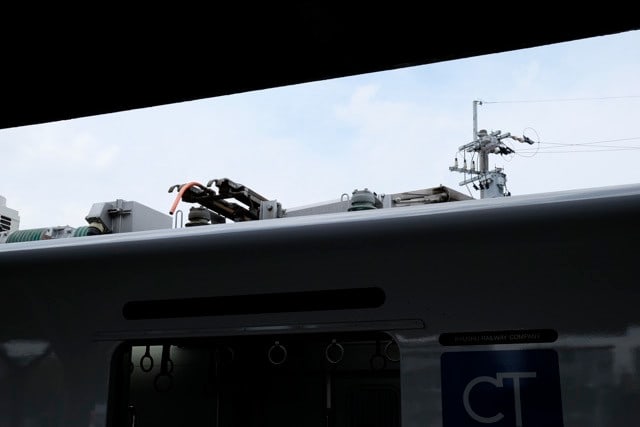

折尾駅構内は架線があるのですが、すでにパンタグラフを降ろして蓄電池モードになっていました

クモハBEC819形の車内の様子。305系の車内構造に近いです

クモハBEC819形の車端部は機械室になっています

運転台部分は815系以降の構造をベースにしつつ、ゴミ箱は無くなっています

つり革は817系以降と同じく、扉付近に円形配置

扉には305系と同じくくろちゃんのシールが

電池走行してます

若松駅到着後、お客さんが降りた車内をあらためて撮影。座席は合板の木材と、モケットを貼り付けた九州タイプのものです。背もたれが白い部分は優先席です

若松駅で下車

パンタグラフは折りたたまれています。狭小トンネル対応でかなり低くなっていますね

若松駅構内はがらんとしていて、気動車対応の低いホーム部分と電車対応の高いホーム部分があります

停車中のBEC819系。烏山線烏山駅と異なり、終点での充電設備がありません。このため、折り返して折尾まで戻らないと充電できない運用です

若松駅駅名標。国鉄時代の雰囲気が残ります

改札は自動改札になっていますが、朝以外は無人

駅構内のうどん屋さんは営業中でした。折尾でかしわめしを販売している東筑軒が営業しています

若松駅隣の公園に放置されている(保存とは言いづらい)9600形19633。4年ぶりに見ましたが、劣化がさらに進行し、いい加減解体しなさいよと言う状態

ヒマワリが咲いていました

若松駅。4年前は白い駅舎でしたが、リニューアルされています

折り返しの電車は1本後にしてあって時間が合ったので、ここで昼食。折尾駅名物のかしわめしです

ホームの横に保存されているセム1石炭車。若松線はかつて石炭輸送の拠点で有り、線路も非電化ながら複線になっています

乗車する電車がやってきました

一旦列車撮影するため、二島駅で下車します

二島駅駅名標

跨線橋から見た二島駅構内。現在は2両編成の電車が走るだけですが、ホーム長は6両分くらいは余裕でありそうです。真ん中の待避線は使われていません。石炭輸送華やかなりし頃の名残ですね

二島駅改札口。無人駅ですが、自動改札と昔の有人改札が両方並んでいるという珍しい状態です

二島駅駅舎

折尾側から来た若松行き電車。架線の無いところを電車が走ります

直方行きの後続電車で再度移動します

この後は直方まで行って、筑豊電鉄へ向かいます。

以下、次回。

元々5月の段階で九州に行くことを考えていたんですが、3連休となるとさすがに飛行機が安くも無く、航空券も競争が激しい状態だったので、小倉までで計算したら新幹線でも飛行機でもかかる時間は大差無い(羽田の荷物混雑を計算すると)というところだったので、新幹線+ビジネスホテルのツアーで申し込みました。それでも、新幹線は行きの便が指定席が取れず、グリーン席になっちゃいましたけど。まあ、JR東海ツアーズのグリーン車は割安なんで。

朝は新横浜で「のぞみ99号」に乗ります。実は完全に寝坊しまして、早朝に目が覚めたときはタイムリミット寸前。事前に準備を全部終えていたのが幸いで、急いで着替えて行ったら、新横浜にぎりぎり3分前に到着。なんとか車内に乗り込みましたが、朝飯を途中で買う余裕がなかったので、車内販売の弁当で済ませました。

新横浜駅にて。「のぞみ99号」のグリーン席で小倉へ向かう

小倉で「のぞみ99号」を下車

811系の普通列車に乗り換え

811系の車内。転換クロスシートで、座席構造は813系にも引き継がれました

途中のスペースワールド駅にて、883系「ソニック」に抜かれる

折尾駅に到着

折尾駅は鹿児島本線と筑豊本線の乗換駅で、筑豊本線の若松ー折尾を若松線、折尾ー直方ー桂川を福北ゆたか線の愛称で呼んでいます。

折尾駅と言えば、かつては大正5年(1916年)に完成した風格ある駅舎で有名でしたけど、2012年に駅舎は取り壊され、現在駅の改築作業が行われています。

今年1月に鹿児島本線ホーム3〜5番線が移設され、新しいホームになりました。旧ホームは今回の訪問時はすでに取り壊しが進んでいました。

なお、折尾駅の福北ゆたか線は地上の1、2番線の他に、鹿児島本線直通用の6、7番線発着もあるので注意が必要です。6、7番線は一旦改札出ないと乗り換えできないので。

乗り換えまでの時間は、少し鹿児島本線ホームで撮影しました。

885系「ソニック」

鹿児島本線ホームから見下ろした、筑豊本線1、2番線

鹿児島本線ホームの折尾駅駅名標

813系の普通列車

787系「きらめき」。かつて、「つばめ」「リレーつばめ」「有明」として花形特急だった787系も、7連は6連に減車の上で「きらめき」の短距離運用と「かもめ」運用になっている

地上に降りて若松方面ホームに移動すると、ちょうど若松からのBEC819系がやってきた

BSC819系電車。世界初の交流式蓄電池電車で、2017年の鉄道友の会ブルーリボン賞受賞車両(ローレル賞向きの車両なんだけどねえ・・・)

DENCHAの愛称が与えられており、車体は817系をベースにしている

筑豊本線の電化区間は桂川ー折尾で、折尾ー若松は非電化区間(ついでに原田ー桂川も非電化区間)。折尾—若松の若松線はキハ47形やキハ31形が使用されていましたが、今年の3月ダイヤ改正から、全てBEC819系での運用となりました

折尾駅2番線。まだ旧駅舎時代のままなので、木造屋根、柱が残るレトロな雰囲気です

折尾駅2番線の駅名標

乗車するBEC819系がやってきました

クハBEC818形の車端部。JR東日本のEV-E301系はトイレ無しでしたが、BEC819系はトイレ付きです

折尾駅構内は架線があるのですが、すでにパンタグラフを降ろして蓄電池モードになっていました

クモハBEC819形の車内の様子。305系の車内構造に近いです

クモハBEC819形の車端部は機械室になっています

運転台部分は815系以降の構造をベースにしつつ、ゴミ箱は無くなっています

つり革は817系以降と同じく、扉付近に円形配置

扉には305系と同じくくろちゃんのシールが

電池走行してます

若松駅到着後、お客さんが降りた車内をあらためて撮影。座席は合板の木材と、モケットを貼り付けた九州タイプのものです。背もたれが白い部分は優先席です

若松駅で下車

パンタグラフは折りたたまれています。狭小トンネル対応でかなり低くなっていますね

若松駅構内はがらんとしていて、気動車対応の低いホーム部分と電車対応の高いホーム部分があります

停車中のBEC819系。烏山線烏山駅と異なり、終点での充電設備がありません。このため、折り返して折尾まで戻らないと充電できない運用です

若松駅駅名標。国鉄時代の雰囲気が残ります

改札は自動改札になっていますが、朝以外は無人

駅構内のうどん屋さんは営業中でした。折尾でかしわめしを販売している東筑軒が営業しています

若松駅隣の公園に放置されている(保存とは言いづらい)9600形19633。4年ぶりに見ましたが、劣化がさらに進行し、いい加減解体しなさいよと言う状態

ヒマワリが咲いていました

若松駅。4年前は白い駅舎でしたが、リニューアルされています

折り返しの電車は1本後にしてあって時間が合ったので、ここで昼食。折尾駅名物のかしわめしです

ホームの横に保存されているセム1石炭車。若松線はかつて石炭輸送の拠点で有り、線路も非電化ながら複線になっています

乗車する電車がやってきました

一旦列車撮影するため、二島駅で下車します

二島駅駅名標

跨線橋から見た二島駅構内。現在は2両編成の電車が走るだけですが、ホーム長は6両分くらいは余裕でありそうです。真ん中の待避線は使われていません。石炭輸送華やかなりし頃の名残ですね

二島駅改札口。無人駅ですが、自動改札と昔の有人改札が両方並んでいるという珍しい状態です

二島駅駅舎

折尾側から来た若松行き電車。架線の無いところを電車が走ります

直方行きの後続電車で再度移動します

この後は直方まで行って、筑豊電鉄へ向かいます。

以下、次回。