金曜、土曜と仕事が忙しくて家に帰ってきたのが0時頃だったうえに、日曜の午前中まで仕事していましたもので、更新間隔あきました。

8/1-3で富山方面へ行ってきた旅行の続きです。8/2の朝に富山駅から宇奈月へ移動し、黒部峡谷鉄道の終点欅平から関西電力黒部ルート見学会に参加した話の後編です。今回、ちょっと写真枚数が多めの51枚になってます。前中後編でまとめようとしたら、けっこう厳しかったもので・・・4回に分けても良かったかなあ。

さて、欅平から黒部峡谷鉄道トロッコの延長部分に入り、竪坑エレベーターで昇り、蓄電池式機関車がひくトロッコで高熱隧道を抜け、仙人谷ダムを見て、関西電力上部専用軌道(黒部専用軌道)の終点、黒部川第四発電所前駅に着きました。そして、その発電所の中に入ります。

黒部川第四発電所の入り口であることを示すプレート

入り口付近で1枚

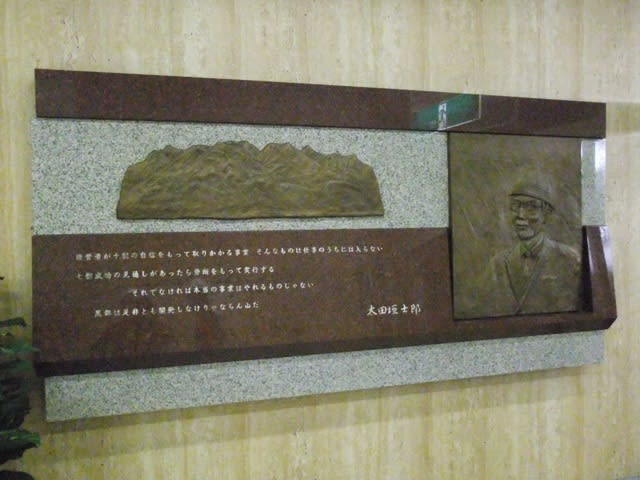

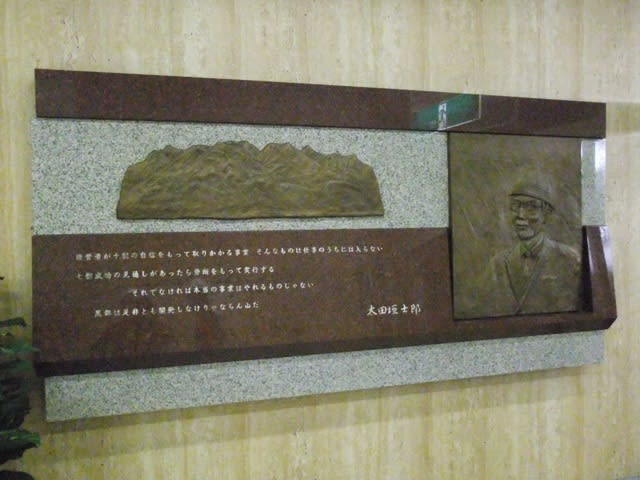

中に入ると、関西電力初代社長でくろよんの建設を決断して進めた太田垣士郎のレリーフがあった。かつての阪急電鉄の社長でもある

まずは会議室に案内され、そこで映像を見ます。黒部川第四発電所の建設に至った経緯、建設時の難工事についての記録映像を見ました。

くろよんの建設については、三船敏郎と石原裕次郎の映画「黒部の太陽」で一般には知られているようですが(すいません、あいかわらず小説も映画も見ていないです)、ここで見るのは記録映像ですので実際の撮影記録です。難工事の記録映像は龍飛崎の青函トンネル記念館で青函トンネル工事の物も見ましたけど、くろよんの工事もまたかなりの難工事であったことが分かるものでした。

会議室で見学者は着席し記録映像を見る。目の前にある物は、立山・黒部の全景模型である

ほぼ中央に黒部川第四発電所があるように模型が設計されている

模型が割れて、側面にこれまで通ってきた、またはこれから通るルートが表示される

会議室に置いてあったパンフレットなど。ペットボトル入りの水は参加者にプレゼントされた物と一緒

映像を見た後は、黒部川第四発電所の心臓部へ案内されます。巨大な空間に見えるのは四台の発電機。この巨大な地下発電所を昭和三十年代に建設したのですから、この工事の偉業は推して知るべしです。なぜ地下に巨大な発電所があるのかと言えば、それは環境保護のためであり、雪崩の多い黒部という地形的な物であります。今回通ってきた黒部峡谷鉄道は冬期は走れませんが、それでも冬期歩道を通って欅平下部駅まで行けば、竪坑エレベーターと上部専用軌道で発電所へ至ることは出来るようになっています。これもすべて地下式だからこそ通れるのです。(通常は冬期は黒部湖側から入りますけどね)

目の前に現れた巨大な空間。ここが4台の水力発電機が稼働する黒部川第四発電所である(訪問時は4台中3台の稼働)

一番手前にあるのが4号発電機

これが水力発電に使われている水車である。ステンレスの一体鋼であり、強度の関係上なのか溶接はしていない

せっかくなので、職員さんにシャッターを押して貰って記念撮影

発電所の司令室。平成5年に無人化されており、現在は関西電力北陸支社から遠隔操作しているとのこと

この時の発電量は171MW(17万1000KW)。最大発電量は335MW(33万5000KW)であり、約半分の発電量だ。水力発電の良いところは、発電量を調整しやすいところで、最大発電量まで15分程度で到達できるのだという

移動途中にあった標語。節電の夏、重要なことですね

先ほどは発電機を上から見たが、今度は下側に移動する

目の前で高速回転する発電機の軸。写真では分からないが、かなり大きな音がしている

見上げた上の黒い部分が発電機で、下側の見えないところに水車がある

これで黒部川第四発電所の見学は終了。ここからは黒部川第四発電所へのもう1つのルートである、黒部湖側からのルートを通って黒部湖へ抜けていきます。まずは先ほどの降りた黒部川第四発電所前駅に戻り、トロッコ線路の奥にあるインクライン乗り場へ。インクラインとは、ケーブルカーと基本的には一緒で、旅客向けに作られている物を一般にケーブルカーと呼び、業務用の資材などを運ぶために作られている物をインクラインと呼びます。京都にかつてあった蹴上インクラインが観光地化されていて有名ですね。

ここまで乗ってきたトロッコを見つつ

奥にあるインクライン乗り場へ

けっこうな急傾斜で、斜度は34度で674‰だ。一般のケーブルカーで最も斜度の高い高尾山ケーブル(最大斜度31.14度で608‰)よりもきつい。ちなみに日本一きついのは神奈川の宮ヶ瀬ダムインクラインで35度だとか

インクラインの車内で

あまり聞き覚えのない会社が車体を作っている。昭和57年製である

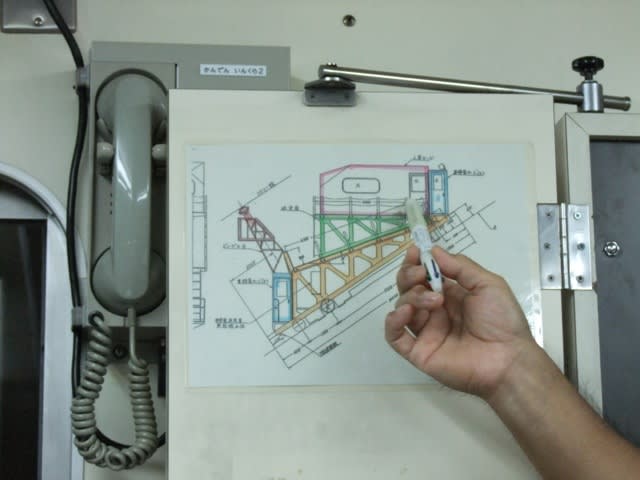

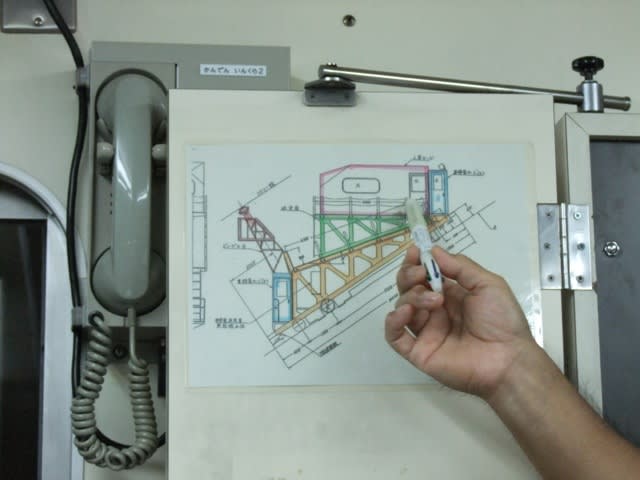

インクラインの説明図

関西電力の案内人さんが車体構造の説明をする。34度の急傾斜だが、車体は水平に保たれていて、車体を外すと大型の機材を運ぶことが出来る。黒部峡谷鉄道からのトロッコでは運べない重量物(竪坑エレベーターの重量制限)は、こちらのインクラインから運び入れるのだ

車内から改めて上を見上げる。中央で行き違いが出来るようになっているあたりは、普通のケーブルカーと変わらない

乗車したインクラインが上昇していくのと一緒に、上からも行き違いになる車体が降りてきている。ケーブルカーは総じてつるべの構造になっていて、お互いが重量を掛け合うようになっているので、一線式のケーブルカーは全国でも2カ所(青函トンネル竜飛斜坑線と鞍馬寺ケーブル)くらいだ。この場合も、見えないところにつるべとなる錘がある

インクライン上部駅へ到着

駅名標

標高は1325mまで上がってきた。すでに1000m越えだ

インクラインの時刻表。もちろん一般には利用できないのだが

インクラインを乗ってきたら、最後に黒部トンネルをバスで通り抜けます。黒部トンネルとは、関電トンネルから繋がるインクライン下部駅までのトンネルで、関電トンネルはトロリーバスで抜けられるのに対して、黒部トンネルは一般には通れません。けっこうな距離がありますが、トンネル内は狭いため、行き違いは1km毎にある行き違い用の場所で行うのだそうです。このバスで黒部湖まで向かいますが、途中のタル沢横坑で一旦下車して、美しい景色を見ることが出来ました。

バスに乗車して黒部湖へ向かう

黒部トンネルの概略図

黒部トンネル内部

途中、タル沢横坑で下車

タル沢横坑にあった非常口案内?

黒部トンネルの横穴を見学車は歩く

歩いて行くと頑丈な扉があった。普段は閉められていて、見学時に開放されるが、たまに熊がいて外に出られないこともあるのだとか

扉の向こう、トンネルの端に柵が有り、そこまでは入れる。以前は柵の向こうまで出してくれたそうだが、安全のため(多分熊対策&滑落防止のためだろう)にトンネル内だけになったのだとか

トンネルの出口から見る美しい風景

縦でも撮影。剱岳がこれだけきれいに見えるのも夏としては珍しいとか。前日はもっときれいだったそうですが(前日は一般見学会ではないですけどね)

この雪の塊のように見えるのが三ノ窓雪渓で、昨年、日本で初めて「氷河」と認められた物の1つです

この場所の外気温は24℃くらい。下界は30℃を越える夏日です。ちなみに黒部トンネル内はもっと寒いです(多分20℃以下だったんじゃないかと)

トンネル内の雨水溝から下へ流れていく水もきれいでした

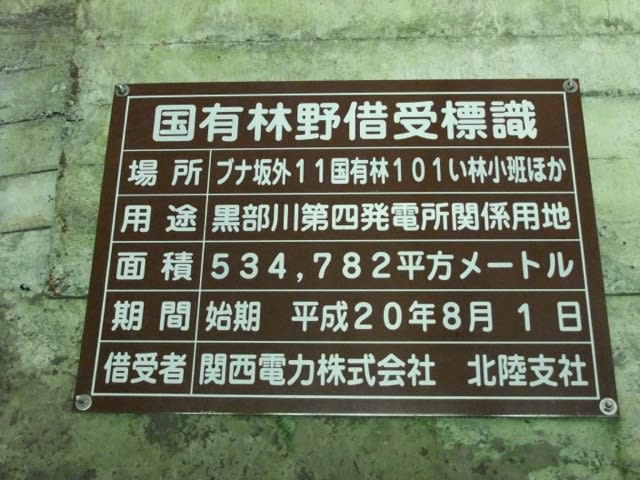

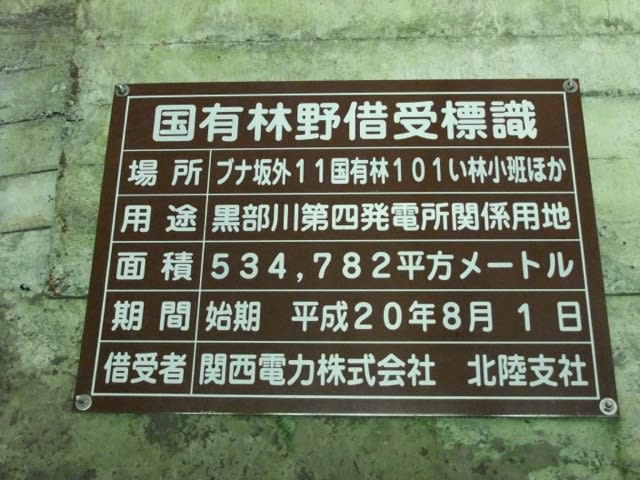

そういえば欅平下部駅で見た物と同様の国有林野借受標識がありました。場所の表記がいまいちわからんのですが

黒部トンネルを抜け、関電トンネルとの接続口である黒部湖駅に到着。バスを降りて、黒部湖駅で見学会は終了。解散となりました。

初めて見る、体験する物の連続で、実に興味深く、勉強になるすばらしい見学会でした。天気に恵まれたことも幸でしたし、これはぜひ一度は見て貰いたい見学会だと思いましたね。

黒部湖駅に到着。黒部トンネル側を撮影

このバス乗り場が、今回の「一般に入れない場所」の最後の場所

上に架線のあるトンネルは関電トンネルだ

関電トンネルのトロリーバスが待機している

関電トンネルの黒部湖駅。トロリーバスの乗車口だ。さすがに平日なのでそれほど混んでいない(3年前のGWのときはすごかったが)

黒部湖駅で関西電力社員の案内役の方から見学会終了の挨拶を受け、見学会終了。お疲れ様でした

すばらしい見学会でしたが、まだ8/2は終わっていません。

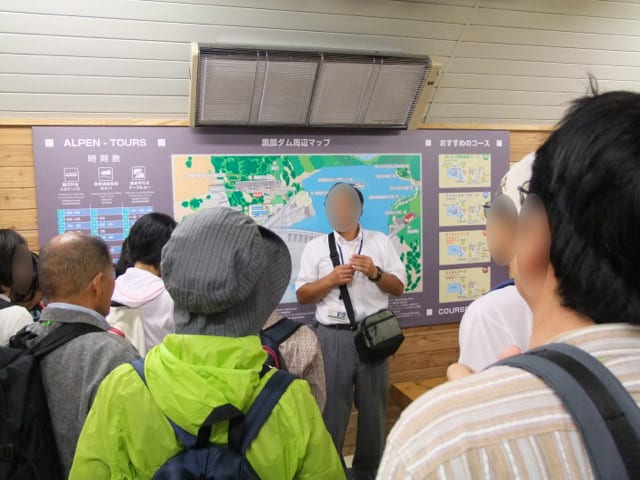

これから富山に戻らないと行けないのですから。ここからは、立山黒部アルペンルートを抜けて富山へ戻ります。

以下、次回。

8/1-3で富山方面へ行ってきた旅行の続きです。8/2の朝に富山駅から宇奈月へ移動し、黒部峡谷鉄道の終点欅平から関西電力黒部ルート見学会に参加した話の後編です。今回、ちょっと写真枚数が多めの51枚になってます。前中後編でまとめようとしたら、けっこう厳しかったもので・・・4回に分けても良かったかなあ。

さて、欅平から黒部峡谷鉄道トロッコの延長部分に入り、竪坑エレベーターで昇り、蓄電池式機関車がひくトロッコで高熱隧道を抜け、仙人谷ダムを見て、関西電力上部専用軌道(黒部専用軌道)の終点、黒部川第四発電所前駅に着きました。そして、その発電所の中に入ります。

黒部川第四発電所の入り口であることを示すプレート

入り口付近で1枚

中に入ると、関西電力初代社長でくろよんの建設を決断して進めた太田垣士郎のレリーフがあった。かつての阪急電鉄の社長でもある

まずは会議室に案内され、そこで映像を見ます。黒部川第四発電所の建設に至った経緯、建設時の難工事についての記録映像を見ました。

くろよんの建設については、三船敏郎と石原裕次郎の映画「黒部の太陽」で一般には知られているようですが(すいません、あいかわらず小説も映画も見ていないです)、ここで見るのは記録映像ですので実際の撮影記録です。難工事の記録映像は龍飛崎の青函トンネル記念館で青函トンネル工事の物も見ましたけど、くろよんの工事もまたかなりの難工事であったことが分かるものでした。

会議室で見学者は着席し記録映像を見る。目の前にある物は、立山・黒部の全景模型である

ほぼ中央に黒部川第四発電所があるように模型が設計されている

模型が割れて、側面にこれまで通ってきた、またはこれから通るルートが表示される

会議室に置いてあったパンフレットなど。ペットボトル入りの水は参加者にプレゼントされた物と一緒

映像を見た後は、黒部川第四発電所の心臓部へ案内されます。巨大な空間に見えるのは四台の発電機。この巨大な地下発電所を昭和三十年代に建設したのですから、この工事の偉業は推して知るべしです。なぜ地下に巨大な発電所があるのかと言えば、それは環境保護のためであり、雪崩の多い黒部という地形的な物であります。今回通ってきた黒部峡谷鉄道は冬期は走れませんが、それでも冬期歩道を通って欅平下部駅まで行けば、竪坑エレベーターと上部専用軌道で発電所へ至ることは出来るようになっています。これもすべて地下式だからこそ通れるのです。(通常は冬期は黒部湖側から入りますけどね)

目の前に現れた巨大な空間。ここが4台の水力発電機が稼働する黒部川第四発電所である(訪問時は4台中3台の稼働)

一番手前にあるのが4号発電機

これが水力発電に使われている水車である。ステンレスの一体鋼であり、強度の関係上なのか溶接はしていない

せっかくなので、職員さんにシャッターを押して貰って記念撮影

発電所の司令室。平成5年に無人化されており、現在は関西電力北陸支社から遠隔操作しているとのこと

この時の発電量は171MW(17万1000KW)。最大発電量は335MW(33万5000KW)であり、約半分の発電量だ。水力発電の良いところは、発電量を調整しやすいところで、最大発電量まで15分程度で到達できるのだという

移動途中にあった標語。節電の夏、重要なことですね

先ほどは発電機を上から見たが、今度は下側に移動する

目の前で高速回転する発電機の軸。写真では分からないが、かなり大きな音がしている

見上げた上の黒い部分が発電機で、下側の見えないところに水車がある

これで黒部川第四発電所の見学は終了。ここからは黒部川第四発電所へのもう1つのルートである、黒部湖側からのルートを通って黒部湖へ抜けていきます。まずは先ほどの降りた黒部川第四発電所前駅に戻り、トロッコ線路の奥にあるインクライン乗り場へ。インクラインとは、ケーブルカーと基本的には一緒で、旅客向けに作られている物を一般にケーブルカーと呼び、業務用の資材などを運ぶために作られている物をインクラインと呼びます。京都にかつてあった蹴上インクラインが観光地化されていて有名ですね。

ここまで乗ってきたトロッコを見つつ

奥にあるインクライン乗り場へ

けっこうな急傾斜で、斜度は34度で674‰だ。一般のケーブルカーで最も斜度の高い高尾山ケーブル(最大斜度31.14度で608‰)よりもきつい。ちなみに日本一きついのは神奈川の宮ヶ瀬ダムインクラインで35度だとか

インクラインの車内で

あまり聞き覚えのない会社が車体を作っている。昭和57年製である

インクラインの説明図

関西電力の案内人さんが車体構造の説明をする。34度の急傾斜だが、車体は水平に保たれていて、車体を外すと大型の機材を運ぶことが出来る。黒部峡谷鉄道からのトロッコでは運べない重量物(竪坑エレベーターの重量制限)は、こちらのインクラインから運び入れるのだ

車内から改めて上を見上げる。中央で行き違いが出来るようになっているあたりは、普通のケーブルカーと変わらない

乗車したインクラインが上昇していくのと一緒に、上からも行き違いになる車体が降りてきている。ケーブルカーは総じてつるべの構造になっていて、お互いが重量を掛け合うようになっているので、一線式のケーブルカーは全国でも2カ所(青函トンネル竜飛斜坑線と鞍馬寺ケーブル)くらいだ。この場合も、見えないところにつるべとなる錘がある

インクライン上部駅へ到着

駅名標

標高は1325mまで上がってきた。すでに1000m越えだ

インクラインの時刻表。もちろん一般には利用できないのだが

インクラインを乗ってきたら、最後に黒部トンネルをバスで通り抜けます。黒部トンネルとは、関電トンネルから繋がるインクライン下部駅までのトンネルで、関電トンネルはトロリーバスで抜けられるのに対して、黒部トンネルは一般には通れません。けっこうな距離がありますが、トンネル内は狭いため、行き違いは1km毎にある行き違い用の場所で行うのだそうです。このバスで黒部湖まで向かいますが、途中のタル沢横坑で一旦下車して、美しい景色を見ることが出来ました。

バスに乗車して黒部湖へ向かう

黒部トンネルの概略図

黒部トンネル内部

途中、タル沢横坑で下車

タル沢横坑にあった非常口案内?

黒部トンネルの横穴を見学車は歩く

歩いて行くと頑丈な扉があった。普段は閉められていて、見学時に開放されるが、たまに熊がいて外に出られないこともあるのだとか

扉の向こう、トンネルの端に柵が有り、そこまでは入れる。以前は柵の向こうまで出してくれたそうだが、安全のため(多分熊対策&滑落防止のためだろう)にトンネル内だけになったのだとか

トンネルの出口から見る美しい風景

縦でも撮影。剱岳がこれだけきれいに見えるのも夏としては珍しいとか。前日はもっときれいだったそうですが(前日は一般見学会ではないですけどね)

この雪の塊のように見えるのが三ノ窓雪渓で、昨年、日本で初めて「氷河」と認められた物の1つです

この場所の外気温は24℃くらい。下界は30℃を越える夏日です。ちなみに黒部トンネル内はもっと寒いです(多分20℃以下だったんじゃないかと)

トンネル内の雨水溝から下へ流れていく水もきれいでした

そういえば欅平下部駅で見た物と同様の国有林野借受標識がありました。場所の表記がいまいちわからんのですが

黒部トンネルを抜け、関電トンネルとの接続口である黒部湖駅に到着。バスを降りて、黒部湖駅で見学会は終了。解散となりました。

初めて見る、体験する物の連続で、実に興味深く、勉強になるすばらしい見学会でした。天気に恵まれたことも幸でしたし、これはぜひ一度は見て貰いたい見学会だと思いましたね。

黒部湖駅に到着。黒部トンネル側を撮影

このバス乗り場が、今回の「一般に入れない場所」の最後の場所

上に架線のあるトンネルは関電トンネルだ

関電トンネルのトロリーバスが待機している

関電トンネルの黒部湖駅。トロリーバスの乗車口だ。さすがに平日なのでそれほど混んでいない(3年前のGWのときはすごかったが)

黒部湖駅で関西電力社員の案内役の方から見学会終了の挨拶を受け、見学会終了。お疲れ様でした

すばらしい見学会でしたが、まだ8/2は終わっていません。

これから富山に戻らないと行けないのですから。ここからは、立山黒部アルペンルートを抜けて富山へ戻ります。

以下、次回。