2020/11/8に埼玉の鉄道博物館へ行ってきた話の続きです。

北館側に最初に行って、本館を通過して南館に行った後、本館へ戻ってきました。本館1階の保存車両を順次見ていきます。

今回ちょっと配分誤りまして、写真多めになっております。

キハ41000形キハ41307。キハ04形という名前の方が知られているでしょうか

キハ41307は車内に入れます。戦前の気動車だけに、木材中心のレトロな内装に復元されています

485系クハ481-26。後にモハ484-61を連結。子供のころは現役でしたが、485系「ひたち」には乗れませんでした。「ひばり」にいたっては、子供のころから東北新幹線でしたから、列車を見たことすらありません

ED75形775号。東北の電気機関車の雄でした。現在はJR東日本に数両残るのみです

455系クモハ455-1。湘南電車スタイルは、やはりデカ目がいいですね

クモハ455-1の車内と運転台。晩年にセミクロスシート化されている姿なので、ちょっと急行形の雰囲気が薄れているのは残念ですね

181系クハ181-45。私が子供のころに、上越新幹線ができていたので、181系「とき」には乗ったことがありません

20系ナハネフ22 1。高校生くらいまでは現役車両がいましたけど、乗らないうちに無くなってしまいました

101系クモハ101-902。カラー国電の元祖です

クモハ101-902の車内と運転台

200系222-35。東北新幹線では数えるほどしか乗れていないのですけど、上越新幹線ではリニューアル車によく乗りました。これはリニューアルされていないけど、連結器が400系等併結対応の車両です

EF58形89号機。上越線向け改造で大きなひさしが付いているのが特徴ですね

ED17形1号機。英国製の戦前の電気機関車です。中央本線で活躍しました

だいたいターンテーブルに乗っているC57形135号機。1次形の貴婦人と呼ばれる車両の1つです

ムーミンの愛称でも呼ばれる、EF55形1号機。2回目の廃車になる前に、1度だけ信越本線の牽引列車に乗りました

40系クモハ40074。この車両自体には乗ったことが無いですが、払い下げられて東急で走っていた3600系は池上線で子供のころに乗ったと思います

クモハ40074の車内。鶴見線で子供この頃に乗った、クモハ12形を思い出します

ナデ6110形ナデ6141。大正時代に作られた木造の省線電車です。国の重要文化財に指定されています

ED40形10号機。大正時代に導入された碓氷峠のアプト式電気機関車です。運転台が片側にしか無い構造ですね。国の重要文化財に指定されています

9850形9856号機。9750形の改良形で、大正時代に導入されたマレー式機関車(通常、車体前側に1個だけの走り装置が、車体中央含めて2個ある)です。大宮工場で切開された状態にされ、かつては交通博物館でも展示されていました

ガラスの向こうにある御料車。反射が厳しく、あまりちゃんと写真が撮れません。上が初代2号御料車、下が10号御料車です

オハ31系オハ31 26。国鉄から津軽鉄道に払い下げられ、ストーブ列車として使用されていました

オハ31 26の車内。津軽鉄道のディーゼル機関車には蒸気暖房設備が無いため、ダルマ式ストーブを設置していました

松山人車軌道の車両。松山と言っても愛媛県ではなく、宮城県の現在の大崎市にあったものです

スハ32系マイテ39 11。所謂一等展望車です。最後の旧客一等展望車だった、マイテ49 2には「SLやまぐち号」連結路にかろうじて乗車したことがあります

1290形1292号。明治期の英国製蒸気機関車です

ハニフ1形。松本電気鉄道での車両番号で、元々は中央線の前身である甲武鉄道デ968号。日本最初の電車です。窓ガラスが無くなっているなど、破損箇所の修復はあえてしていないようです。デ968への復元は資料が残っておらず断念したとか。国の重要文化財となっています

7100形7101「辨慶号」とコトク5010形「開拓使号」。北海道で最初に導入された蒸気機関車と客車です。7101の兄弟機、しづか号は小樽、義經号は京都に保存されていますね

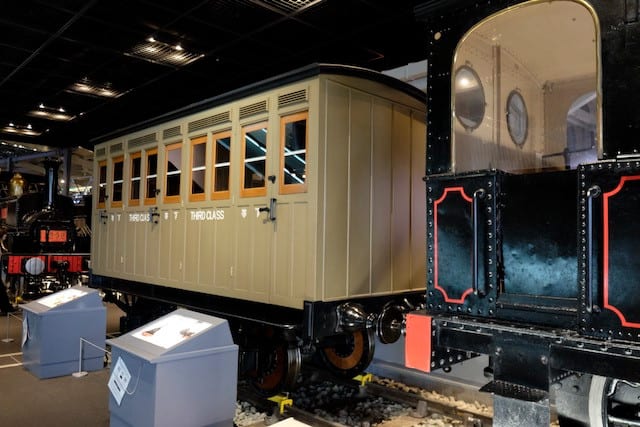

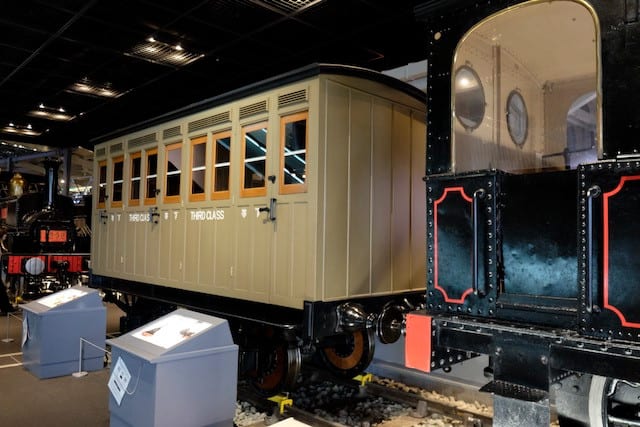

1号機関車と明治期の客車のレプリカ。出島を除けば日本最初に導入された鉄道である、新橋〜横浜の鉄道に導入された機関車です。客車の方は現存せず、レプリカとなっています

これで一通りの見学を終了。退館して、帰りました。

ニューシャトルの鉄道博物館駅

久しぶりの鉄道博物館でしたが、元々余り体験系を並んでまで楽しむ気も無いので、じっくり見て楽しめました。

北館側に最初に行って、本館を通過して南館に行った後、本館へ戻ってきました。本館1階の保存車両を順次見ていきます。

今回ちょっと配分誤りまして、写真多めになっております。

キハ41000形キハ41307。キハ04形という名前の方が知られているでしょうか

キハ41307は車内に入れます。戦前の気動車だけに、木材中心のレトロな内装に復元されています

485系クハ481-26。後にモハ484-61を連結。子供のころは現役でしたが、485系「ひたち」には乗れませんでした。「ひばり」にいたっては、子供のころから東北新幹線でしたから、列車を見たことすらありません

ED75形775号。東北の電気機関車の雄でした。現在はJR東日本に数両残るのみです

455系クモハ455-1。湘南電車スタイルは、やはりデカ目がいいですね

クモハ455-1の車内と運転台。晩年にセミクロスシート化されている姿なので、ちょっと急行形の雰囲気が薄れているのは残念ですね

181系クハ181-45。私が子供のころに、上越新幹線ができていたので、181系「とき」には乗ったことがありません

20系ナハネフ22 1。高校生くらいまでは現役車両がいましたけど、乗らないうちに無くなってしまいました

101系クモハ101-902。カラー国電の元祖です

クモハ101-902の車内と運転台

200系222-35。東北新幹線では数えるほどしか乗れていないのですけど、上越新幹線ではリニューアル車によく乗りました。これはリニューアルされていないけど、連結器が400系等併結対応の車両です

EF58形89号機。上越線向け改造で大きなひさしが付いているのが特徴ですね

ED17形1号機。英国製の戦前の電気機関車です。中央本線で活躍しました

だいたいターンテーブルに乗っているC57形135号機。1次形の貴婦人と呼ばれる車両の1つです

ムーミンの愛称でも呼ばれる、EF55形1号機。2回目の廃車になる前に、1度だけ信越本線の牽引列車に乗りました

40系クモハ40074。この車両自体には乗ったことが無いですが、払い下げられて東急で走っていた3600系は池上線で子供のころに乗ったと思います

クモハ40074の車内。鶴見線で子供この頃に乗った、クモハ12形を思い出します

ナデ6110形ナデ6141。大正時代に作られた木造の省線電車です。国の重要文化財に指定されています

ED40形10号機。大正時代に導入された碓氷峠のアプト式電気機関車です。運転台が片側にしか無い構造ですね。国の重要文化財に指定されています

9850形9856号機。9750形の改良形で、大正時代に導入されたマレー式機関車(通常、車体前側に1個だけの走り装置が、車体中央含めて2個ある)です。大宮工場で切開された状態にされ、かつては交通博物館でも展示されていました

ガラスの向こうにある御料車。反射が厳しく、あまりちゃんと写真が撮れません。上が初代2号御料車、下が10号御料車です

オハ31系オハ31 26。国鉄から津軽鉄道に払い下げられ、ストーブ列車として使用されていました

オハ31 26の車内。津軽鉄道のディーゼル機関車には蒸気暖房設備が無いため、ダルマ式ストーブを設置していました

松山人車軌道の車両。松山と言っても愛媛県ではなく、宮城県の現在の大崎市にあったものです

スハ32系マイテ39 11。所謂一等展望車です。最後の旧客一等展望車だった、マイテ49 2には「SLやまぐち号」連結路にかろうじて乗車したことがあります

1290形1292号。明治期の英国製蒸気機関車です

ハニフ1形。松本電気鉄道での車両番号で、元々は中央線の前身である甲武鉄道デ968号。日本最初の電車です。窓ガラスが無くなっているなど、破損箇所の修復はあえてしていないようです。デ968への復元は資料が残っておらず断念したとか。国の重要文化財となっています

7100形7101「辨慶号」とコトク5010形「開拓使号」。北海道で最初に導入された蒸気機関車と客車です。7101の兄弟機、しづか号は小樽、義經号は京都に保存されていますね

1号機関車と明治期の客車のレプリカ。出島を除けば日本最初に導入された鉄道である、新橋〜横浜の鉄道に導入された機関車です。客車の方は現存せず、レプリカとなっています

これで一通りの見学を終了。退館して、帰りました。

ニューシャトルの鉄道博物館駅

久しぶりの鉄道博物館でしたが、元々余り体験系を並んでまで楽しむ気も無いので、じっくり見て楽しめました。

写真を見てますと、この状況なら感染を気にせずに見ることが出来そうで。入場制限とかはされてたんでしたっけ?

>キハ41000形

この扁平な前面と窓の並び方って戦後の気動車に多く見られた記憶があり、地方の鉄道でも転入してしばらく使われていたりしました。本形式かどうか忘れましたけど。

>485系

これは自分の中ではひたち号でした。他の特急は新幹線の関係で知りませんが、このボンネットは上野口では普通に乗っていた記憶があります。スーパーひたちと暫く住み分けしてた筈です。

>デカ目

この顔にはこれしかないでしょう。力強い顔なのに愛嬌が感じられるのですね。

鉄道博物館は事前のチケット販売のみで入場者絞ってますね。なので空いてます。

キハ41000形は戦前の気動車です。戦後も長く使われまして、特に小型だったこともあって、輸送規模の小さい地方鉄道に多数譲渡されたようです。

485系ボンネットは、私も「ひたち」のイメージですね。子供のころに上野駅で撮影した写真が残っています。

455系はJR東日本では角形の尾灯一体型ライトに改造されたのも多かったですね。あれはあれで面白い形状でしたが。