内湾性であることや割りと水の甘い場所が好きなので、外海で見ることは少ないように思います。

クロユリハゼの幼魚だと思って近づいてみると体側にラインがあって、動きもチョット違うような

気がして何カットか撮影してみたら、どうやらサツキハゼっぽいなぁ〜と思いました。

水中では、その程度です。

戻ってから現像して、図鑑と照らし合わせて、やっと分かる感じです。

内湾性であることや割りと水の甘い場所が好きなので、外海で見ることは少ないように思います。

クロユリハゼの幼魚だと思って近づいてみると体側にラインがあって、動きもチョット違うような

気がして何カットか撮影してみたら、どうやらサツキハゼっぽいなぁ〜と思いました。

水中では、その程度です。

戻ってから現像して、図鑑と照らし合わせて、やっと分かる感じです。

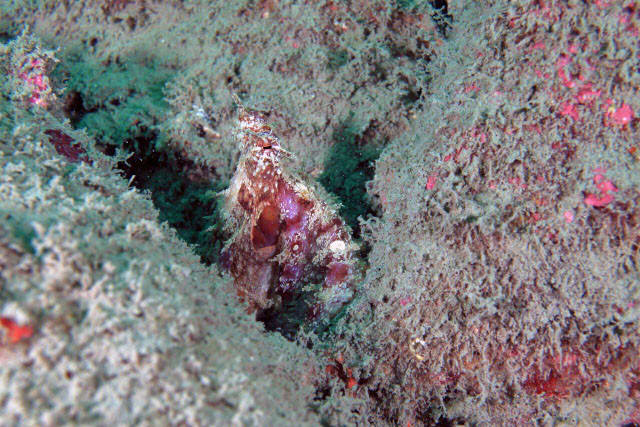

様子を伺いに行ったら、居ました!

うわぁ〜見つかってもぉ〜たぁ〜的な顔でこちらを見ていました(笑)。

冬の時とは、若干場所が移動しましたが、またチェックしに行ってみます。

他の魚なら外してあげる事もできるのですが、ウツボはさすがに困難です。

針の錆び方からすると暫く経っているようですが、特段に痩せている様子も無い事から食事はできているようです。

心配なのは糸や針が引っかかって、動けなくなってしまう事です。その時は、糸を切ってあげる事ぐらいはできそうです。

どういう訳か、このブログのアップロードが上手くできていなかったようで、再度アップします。

沖縄に行く前に近況の画像の整理をしていて、この1枚が載り遅れていました。

向こうでキラキラした魚ばかりを見ていたので、デスクトップに残されたこのカットが何だか良い感じに見えました。日常を取り戻した感じ(笑)。

さて、また仕事の渦へと飛び込みます!

冬に見つけた場所よりも少し離れた場所で、ルリハタの幼魚に再会しました。

3ヶ月くらいは経っていますが、同じ個体であれば殆ど大きさは変わっていません。

7cmくらいかな。

この時期になると斜面の5〜10m辺りの水深で見かける機会が多くなる種のタコだと思いますが、このような環境で遭遇するのは初めてです。

もしかするとこの環境がこの種のデフォルトなのかも知れませんが、岩の隙間から突然現れたので驚いてしまいました。

もしかして、ウデナガカクレダコなのかとも思いますが、それとも違う違和感があります。

以前から観察している瓶に産卵したスナダコのハッチが始まっているとの情報があったので

観察して来ました。

よく見ると、右側の小石の頂点付近に稚タゴが居ます。

まだ、半分程度の孵化間近の卵がありましたので、数日は観察ができそうです。

いやぁ〜久しぶりに味噌汁って呼べる透明度で潜りました。

その昔は、こんな状態ばかりで三保真崎はダイビングポイントぢゃねぇ〜(爆)ってよく言われていました。

それを懐かしく感じるくらい、良い状態が続いていたというか、そう言う海況では潜らなくなったというか。

この状態でニヤニヤしながら潜っている自分って!

唯一、面白かったのは、早々と諦めて返ろうとエキジット体勢に入ると、目の前にポツン!とウミテングがいるではないですか。ライトを点けていたので、胸鰭の白い部分が光って見えたので気が付きました。

ライトを置いた状態で撮影していると、灯りを嫌がるわけでなく、そのライトにズンズン向かってゆきます。

最後はこんな画像のようなへばりつくような格好になりました。

それほど集光性があるようにも思えないので、理由が分かりません。まぁ面白い習性を見ることができたので良しとします。

多分、自覚してやっているのでしょうが、ニセクロスジギンポはホンソメワケベラに混じってクリーニングのふりをして便乗鰭噛み行動をしているようです。

そんな行動を観察していたら、単体でハナダイの群れに混じって、これまたクリーナーのふりをして、鰭(あるいは鱗)噛み行動をしている魚がいるじゃないですか!?はじめは、ニセクロスジギンポも単体でもやるんだなぁ〜くらいな感じで見ていました。何か泳ぎ方に違和感があるので撮影してみるとミナミギンポの幼魚でした。色彩に関して、魚種にもよりますが、どの程度の識別や判別をしているのかは分かりませんが、多分この作戦というか戦略は幼魚期でしか使えないように思います。もしかすると親も鰭や鱗を食べているのかもしれませんが、それはクリーナー擬態ではなく、ヒット&アウェー戦法だと考えます。

ひょんな事で今まで意識していなかった魚の行動を知る事ができました。

ミズヒキガニのペアです。奥のメスは抱卵していました。このムラサキハナギンチャクには合計7個体ものミズヒキガニが居てちょっとした宴のような状態でした。

不思議なことに、卵が孵化すると、名前のように水が引くように居なくなります。由来は、そこではないと思いますけどね。