午後はまず、大西清右衛門美術館を訪ねました。

大西家は、室町時代後期から400年以上続く、京釜師の家で、千家十職の釜師です。千家十職とは、利休が好んだ独特の茶風を残すために選ばれた茶道具の職家のことで、いろいろな歴史を経て、現在の十職になったようです。

とにもかくにも、茶道の世界では、ゆるぎない地位と名誉のある釜の職家です。現在の清右衛門さんで16代目、伝統が脈々と400年に渡って受け継がれているのです。すごい!

お茶を習っていても、茶釜をしげしげと眺めることはあまりないのですが、茶釜は力強くてカッコイイものであることを再認識。代々の当主が作った茶釜が展示室に並べてあるのですが、それぞれ独創性があって単なる茶釜というよりは、アートの世界でした。

いつかは、こんな作り手の情熱のこもった茶釜を手に入れて、お茶を楽しむことができたらなぁ……、なんておっそろしい事をちらりと想像してみました。

大西家について説明をしてくれた方は、若い女性だったのですが(多分大西家に関係のある方)、しっかりした物言いで、大西家の十職としての誇りと自信のようなものをこの方から感じました。

美味しいお茶とお菓子も楽しみました!

そして、次は、私たち4人の中でのメインイベント、楽美術館を訪ねました。

楽焼は、桃山時代の初めに、長次郎によって始められ、千利休の侘茶の思想を造形化した人です。長次郎茶碗と言えば、茶人で知らない人はいないと思いますが、その初代長次郎が作った茶碗を美術館で見ることができました。

400年経って、世の中はこんなに変化しているのに、400年前のお茶碗に感動するというのは、不思議なことですよね。一切の装飾を取り払った、「侘」という精神に基づいた茶碗を見ていると、その人の持つ「感性」というものは普遍であることを感じました。「感性」こそが時代を超越できるのだなと思いました。

ビデオで、15代吉左衛門氏の作品作りを見たのですが、一つ一つ手捏で形成して、ヘラで丁寧に削り、特殊な釜で、一椀づつ焼き上げられていく工程の手間暇のかけ方は想像以上でした。ビデオを見ていても、その真剣さと緊張感が伝わってきて、一椀一椀、命を注ぎ込んで製作するお茶碗は、私がイメージしていた陶芸のそれを、はるかに上回り、数十万~数百万の値段がつくも納得できました。

そして最後は、禅寺の建仁寺。その中で私達が訪れたのは、両足院 です。

境内で聞いた住職のご法話の中で、面白いことを聞きました。両足院は日本にお饅頭を伝えた元祖と言われているらしいです。私の大好きな饅頭はここから広まっていたのですね。

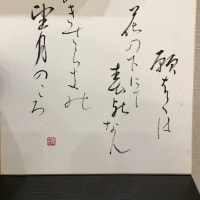

(両足院内の茶室)

お菓子とお茶を頂きながら、禅寺のイケメン住職のありがたいお話を聞きました。

簡素に生きることが一番の贅沢という話を聞き、深く考えることしかり。物質的な贅沢を求めて、物を買い続けている限り、決して満足することはないのでしょうね。

利休の茶室のように、潔く全部取り払ってしまって、徹底した簡素を追及する。でもそれは物が買えないから簡素なのではなくて、信念と美意識に基づいた、精神性を追求した簡素な世界。

昔の茶人はどうやってこの境地に至ることができたのでしょうか?どこからこの美意識を習得し、簡素に生きることが一番の贅沢だと気付いたのでしょうか?

やっぱり利休はすごいですね。

帰りは京都駅で一杯ビールを飲んで、お土産も買って、充実度120%、バス旅行の良さを見直した、京都小旅行でした。

JR東海ツアーズさん、また面白い企画をお願いします!

塩瀬総本舗があんこの元祖だったなんて知りませんでした。650年の歴史があるのですね。ひゃー、すごい!「まんじゅう屋繁盛記」面白そうですね。今度機会があったら読んでみます。