4/13の榛名古道歩きで記憶が混乱してしまったので

改めて仕切り直しの為、榛名に向かった。

混乱の要因は黒岩の道と黒髪山表口の間に

「夕日河原」以外に二つの大きな窪があるとの

思い込みだ。それは4/13に表口碑への到達が

成功した後の帰路に起きているので何故に

そんな事が起きたか?自分で解明しないと

すっきりしないから。

ヤセオネ峠を下ってこのメロディーラインの看板

付近に駐車。

黄砂も無いので先日より鮮明に見える相馬山を

見ながら沼の原に分け入る。

笹原を横断してふれあいの道の丁字路到着。

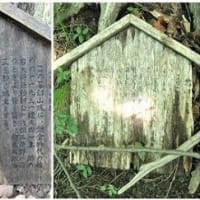

本筋に入る前にベテラン諸氏から戴いている情報で

本来の榛名古道は多く使われている無駄掘りへの

ショートカット道ではなく少し東から急斜面を避けて

残って居るとの事なのでその入口の探索。

無駄掘り入口から僅かに左にある崩落止め工事の

脇に東に道が付いていてブルー目印もあるので

多分これが急傾斜を避けた古道入口だろう。

更に東にある道標裏からも東南に緩く下る目印付きの

幅広の道跡がありそれが手前にも伸びて最初の

崩落止めからの道に合流していた。

これは後日探索と決めて元に戻って本来の

目的開始。但し石造物ありと聞くが見ていない。

約十分ほど傾斜のきついザラ場の蛇行道を

下って無駄掘りとの分岐丁字路にある

目印岩着で左折。

笹原の中を幾つかの分岐を経ながら

興味本位で派生窪などを調べ歩いたのち

もう見慣れた夕日河原A渓谷の右岸に到着し

荒々しい渓谷の下流を見ながら左岸に渡る。

山裾を回ってモトクロス道の手前を右折して

黒岩への道に入り前回通過に成功した第二の崩落現場

で休憩。

そこへ現れたのが12/8に出会った県有林

の巡視員さん、「大きな窪の突端で会いましたね」

から始まってなぜここにいるのかを話したら

「前回お会いしたのが夕日河原の渡河点ですよ。

あそこから笹原を右に回れば判り難い箇所もあるが

崩落地を抜ければ黒岩からの道、モトクロスの付けた

道を上流に向かえば堰堤があるし黒岩の道へも

出られると教えたでしょう」との返事。

そこで大方の誤解が

氷解、爺イが「夕日河原B渓谷の他に大きな窪が

植林地の両端に二つあり

その一つの上流に堰堤がある」とは勘違いと悟った。

東から来て二つ目の大窪は夕日河原B渓谷その

ものなのだ。

それから30分余り巡視員さんからこの近辺の道を

色々教わる青空教室。

やがて爺イは昼食、彼は次の業務に戻ってスッと

風の如く東に歩き去ったが崩落地の抜ける位置が

違っていて新たな発見。

上が爺イのルート、下が巡視員のルート。

重い腰を上げてB渓谷渡河点。念のため堰堤手前の

樹木に目印をつけ又渡河点に戻る。

今度は東から来て何故ここを大窪と思い込んだのかを

検証。先ず西から来て渡河すると道は左湾曲で渓谷から

離れて植林地に向かうので渡河点の下流が叢とは

目に入らない。

東から来ると道が右に湾曲しているのでいやでも

草茫々の窪が見えてしまうのでこんな叢が渓谷とは

思えない。

uターンの様な崩落地へのターン道も草に覆われ目印が

あるのに気づき難くターンとは思われず

渡河点と認識する前に目の前の極めて鮮明なモトクロス

路に幻惑されて入り込んだのだろう。

理解したところで笹の道をそのまま進行。

目印付きの堰堤前を通過。4/13の記事で山はこれから

さんが

「往路で見た堰堤と帰路で迷って見た堰堤は同じもの」

とコメント入れてくれたのが目の前で現実になった。

河原に車輪のあとがくっきりと残る。

枯れ木が見事なオブジェに化けている。

二つ目の小型堰堤は土砂に埋まっていた。

目印の大岩脇を抜けてから

この先へ行っても無意味なので左斜面に

登ってショートカット。

記憶にある笹原を多少アップダウンと

蛇行を繰り返して進むが道形はくっきり。

やがて下り道で笹原は終わったが

降り切って見上げて新発見、モトクロス道は

二本あり4/13の時も本日も下りが樂と思ったら

目立つ直道ではなく北側(画像では左)のヨレヨレの

細道を使っていた。

一件落着でのんびりA渓谷前に戻り本日の爺イ。

あとは疲れを残さないようにゆっくりと

急登を登り返しふれあいの道に帰着。

丁度雲が掛かって珍しい御面相の相馬に

見送られて本日終了。何時かはホントの

榛名古道を踏みたいものだ。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

登山

登山

改めて仕切り直しの為、榛名に向かった。

混乱の要因は黒岩の道と黒髪山表口の間に

「夕日河原」以外に二つの大きな窪があるとの

思い込みだ。それは4/13に表口碑への到達が

成功した後の帰路に起きているので何故に

そんな事が起きたか?自分で解明しないと

すっきりしないから。

ヤセオネ峠を下ってこのメロディーラインの看板

付近に駐車。

黄砂も無いので先日より鮮明に見える相馬山を

見ながら沼の原に分け入る。

笹原を横断してふれあいの道の丁字路到着。

本筋に入る前にベテラン諸氏から戴いている情報で

本来の榛名古道は多く使われている無駄掘りへの

ショートカット道ではなく少し東から急斜面を避けて

残って居るとの事なのでその入口の探索。

無駄掘り入口から僅かに左にある崩落止め工事の

脇に東に道が付いていてブルー目印もあるので

多分これが急傾斜を避けた古道入口だろう。

更に東にある道標裏からも東南に緩く下る目印付きの

幅広の道跡がありそれが手前にも伸びて最初の

崩落止めからの道に合流していた。

これは後日探索と決めて元に戻って本来の

目的開始。但し石造物ありと聞くが見ていない。

約十分ほど傾斜のきついザラ場の蛇行道を

下って無駄掘りとの分岐丁字路にある

目印岩着で左折。

笹原の中を幾つかの分岐を経ながら

興味本位で派生窪などを調べ歩いたのち

もう見慣れた夕日河原A渓谷の右岸に到着し

荒々しい渓谷の下流を見ながら左岸に渡る。

山裾を回ってモトクロス道の手前を右折して

黒岩への道に入り前回通過に成功した第二の崩落現場

で休憩。

そこへ現れたのが12/8に出会った県有林

の巡視員さん、「大きな窪の突端で会いましたね」

から始まってなぜここにいるのかを話したら

「前回お会いしたのが夕日河原の渡河点ですよ。

あそこから笹原を右に回れば判り難い箇所もあるが

崩落地を抜ければ黒岩からの道、モトクロスの付けた

道を上流に向かえば堰堤があるし黒岩の道へも

出られると教えたでしょう」との返事。

そこで大方の誤解が

氷解、爺イが「夕日河原B渓谷の他に大きな窪が

植林地の両端に二つあり

その一つの上流に堰堤がある」とは勘違いと悟った。

東から来て二つ目の大窪は夕日河原B渓谷その

ものなのだ。

それから30分余り巡視員さんからこの近辺の道を

色々教わる青空教室。

やがて爺イは昼食、彼は次の業務に戻ってスッと

風の如く東に歩き去ったが崩落地の抜ける位置が

違っていて新たな発見。

上が爺イのルート、下が巡視員のルート。

重い腰を上げてB渓谷渡河点。念のため堰堤手前の

樹木に目印をつけ又渡河点に戻る。

今度は東から来て何故ここを大窪と思い込んだのかを

検証。先ず西から来て渡河すると道は左湾曲で渓谷から

離れて植林地に向かうので渡河点の下流が叢とは

目に入らない。

東から来ると道が右に湾曲しているのでいやでも

草茫々の窪が見えてしまうのでこんな叢が渓谷とは

思えない。

uターンの様な崩落地へのターン道も草に覆われ目印が

あるのに気づき難くターンとは思われず

渡河点と認識する前に目の前の極めて鮮明なモトクロス

路に幻惑されて入り込んだのだろう。

理解したところで笹の道をそのまま進行。

目印付きの堰堤前を通過。4/13の記事で山はこれから

さんが

「往路で見た堰堤と帰路で迷って見た堰堤は同じもの」

とコメント入れてくれたのが目の前で現実になった。

河原に車輪のあとがくっきりと残る。

枯れ木が見事なオブジェに化けている。

二つ目の小型堰堤は土砂に埋まっていた。

目印の大岩脇を抜けてから

この先へ行っても無意味なので左斜面に

登ってショートカット。

記憶にある笹原を多少アップダウンと

蛇行を繰り返して進むが道形はくっきり。

やがて下り道で笹原は終わったが

降り切って見上げて新発見、モトクロス道は

二本あり4/13の時も本日も下りが樂と思ったら

目立つ直道ではなく北側(画像では左)のヨレヨレの

細道を使っていた。

一件落着でのんびりA渓谷前に戻り本日の爺イ。

あとは疲れを残さないようにゆっくりと

急登を登り返しふれあいの道に帰着。

丁度雲が掛かって珍しい御面相の相馬に

見送られて本日終了。何時かはホントの

榛名古道を踏みたいものだ。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

ワタシも昨年の爺様が「大きな窪」まで到達したという場所がB渓谷であったとは読み取れず、「もう一息でB渓谷です」などと返答してしまっていました。

B渓谷がほとんど笹原の窪地で、下流まで続いていますが、岩石渓谷のA渓谷と違うのは、いわゆるデレーケの堰堤の効果だと思います。B渓谷には、この徒渉点から上流の見える例の堰堤の他上流部には3箇所、下流には7箇所の堰堤が築かれていて、全て現存しています。これらの堰堤の砂防効果で、土砂の流出・侵食が抑えられて、笹原となっていると推測されます。それに比べてA渓谷は、黒岩の道の徒渉点の夕日河原4号の大堰堤を含めて4箇所造営されましたが、上流部の1号と2号は、早い時期に決壊崩落。(3号は支流筋に現存していますけど)

結局、大雨の際に地表の土砂を洗い流してしまうので、A渓谷は、現状のような荒れた岩石河原が、徒渉点のはるか上流から、下流の右京の沢とA渓谷と西側の山からの沢水とが同所で十字形に合流する地点である通称「十字渓」までずっと続いています。

因みにA渓谷の源流点は、ふれあいの道を相馬山に上っていくと相馬山の山肌に見える崩落崖の下辺りです。相当に侵食が進んでいます。

砂防堰堤の効果が如実に見られるのが、この夕日河原のA・B渓谷の違いだと思います。そういう意味で明治初期に築かれたデレーケ堰堤の価値・効果は大きいものです。