そろそろ、岩井堂山の三角点への再挑戦をしようとして

榛名古道さんの解説記事を読み返していたらその延長に

スルス道に関する某氏のコメントが転載されており

その内容が4/19の爺イのハイクの折に垣間見た情景と

全く同じだっので急遽、そのルートを最後まで確認

したくなり性懲りも無く再び沼の原へ行ってきた。

結果として黒岩からの道に合流し夕日河原A渓谷に達したが

それが榛名古道であるかは自信はないが兎に角爺イとしては

新ルート発見という事になった。

閑散として車の少ないヤセオネ峠を下って何時もの沼の原

北口、こんな破損した木道から未だ冬景色の沼の原。

遊歩道周回点から見る榛名富士には未だ緑は戻っていない。

僅かな距離でふれあいの道に到着。

東に向かって少し高みに達すると

右に崩落防止のための階段状の石積みが頑丈な

金網に包まれて五段設置されている。

上から第二段の横に東への道状のものが伸びている。

ふれあいの道に戻って僅かに進むと二つの目印、

藪に入ると直ぐに先程の道が見えるが

この辺は何処から藪に入っても道に出るから

目印の目的は不明。

次いでこの道標裏に入ると直ぐに東西の道にぶつかる。

樹枝にブルーリボン、明確な道と判断して東進。

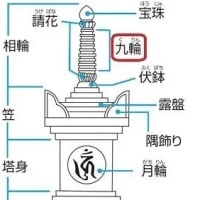

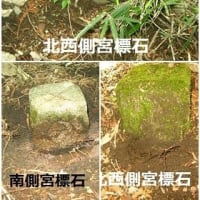

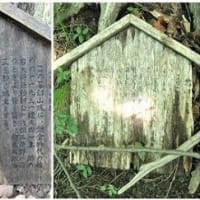

直ぐに噂の石碑発見。斜面に沿って倒れ掛かって

後ろ向きなので唯の岩石に見えてしまうが

画像を補正するとこんな感じ。

崩落防止からの下の道を東進してくると見上げていても

見落とすかも知れないが道標裏から来れば足元にある。

一寸右下に進むと崩落防止からの道に合流。

後は目印を追いながら笹原を少し下りながら歩く。

俄かに露岩が多くなり足元に注意。

右下を見ると大きな窪の縁を回っているらしい。

目の前に荒れ道のヘアピンカーブが現れるが

その先には目印のブルーリボンが無い。

ブルー目印は荒れ道とは反対の左小尾根を越えていた。

そちらを探ったが道はない模様。一体何の為の目印か分からず

目印追いかけは断念。堰堤でもあるのかな?

元の位置に戻りかけたら防災石組み発見。

これらはその上の道を保護しているものだから

荒れていて目印皆無の道が正解と決めて

ヘアピンカーブで西に進む。

目印無しでは何とも心細いが唯一古い白マーク

その先は又下りの笹の道が蛇行を伴って続く。

この位の傾斜なら帰路の登り返しも息切れ

無しで来られそう。

何時の間にか前方は平坦な笹原、どこで

黒岩の道に合流するのか興味津々。

僅かな距離で黒岩の道らしき雰囲気の所に出たが

明確な道跡は認められないので出口にゲート状マーク。

道を下ると何回も見ているこんな目印の塊。

直ぐに慣れ親しんだY字分岐で振り返り。

そして楽々とA渓谷右岸に着いて休憩と昼食。巡視員さんに

又会えれば色々と聞きたいことがあったので

30分以上休んでいたが現れず。あの方は爺イのブログを

読んでくれているらしい。先日逢った時「覗岩行ったことありますか?」

「柏木山行っていますか?」と余り知られていない山の事を

聞かれたので「時々行きますよ」と答えたら「クタビレ爺イさんでしょう」

と当てられた。

帰路についてこのヒラヒラ目印を確認して

帰路用に付けておいたゲート状マークから笹原に入る。

入って直ぐに分岐するので左折道選択。右は直ぐ沢筋だから。

大きな窪の末端を回る。若しかしてA渓谷の上流?

ここで左急旋回すると西への最終コース。目印も復活。

スルス岩がぐんぐん迫って来た。

そして石組みを越えてふれあいの道到着

再び榛名富士に迎えられて

相変わらず車も見えなくひっそりした

駐車場所に無事帰着。今日の道は何の道と

云えばよいか分からないが。急傾斜無しで馬も通れる一間幅の箇所も

あるが細道も多いのでスルス道かどうかは不明。

榛名湖北岸では水仙が満開だった。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

登山

登山

榛名古道さんの解説記事を読み返していたらその延長に

スルス道に関する某氏のコメントが転載されており

その内容が4/19の爺イのハイクの折に垣間見た情景と

全く同じだっので急遽、そのルートを最後まで確認

したくなり性懲りも無く再び沼の原へ行ってきた。

結果として黒岩からの道に合流し夕日河原A渓谷に達したが

それが榛名古道であるかは自信はないが兎に角爺イとしては

新ルート発見という事になった。

閑散として車の少ないヤセオネ峠を下って何時もの沼の原

北口、こんな破損した木道から未だ冬景色の沼の原。

遊歩道周回点から見る榛名富士には未だ緑は戻っていない。

僅かな距離でふれあいの道に到着。

東に向かって少し高みに達すると

右に崩落防止のための階段状の石積みが頑丈な

金網に包まれて五段設置されている。

上から第二段の横に東への道状のものが伸びている。

ふれあいの道に戻って僅かに進むと二つの目印、

藪に入ると直ぐに先程の道が見えるが

この辺は何処から藪に入っても道に出るから

目印の目的は不明。

次いでこの道標裏に入ると直ぐに東西の道にぶつかる。

樹枝にブルーリボン、明確な道と判断して東進。

直ぐに噂の石碑発見。斜面に沿って倒れ掛かって

後ろ向きなので唯の岩石に見えてしまうが

画像を補正するとこんな感じ。

崩落防止からの下の道を東進してくると見上げていても

見落とすかも知れないが道標裏から来れば足元にある。

一寸右下に進むと崩落防止からの道に合流。

後は目印を追いながら笹原を少し下りながら歩く。

俄かに露岩が多くなり足元に注意。

右下を見ると大きな窪の縁を回っているらしい。

目の前に荒れ道のヘアピンカーブが現れるが

その先には目印のブルーリボンが無い。

ブルー目印は荒れ道とは反対の左小尾根を越えていた。

そちらを探ったが道はない模様。一体何の為の目印か分からず

目印追いかけは断念。堰堤でもあるのかな?

元の位置に戻りかけたら防災石組み発見。

これらはその上の道を保護しているものだから

荒れていて目印皆無の道が正解と決めて

ヘアピンカーブで西に進む。

目印無しでは何とも心細いが唯一古い白マーク

その先は又下りの笹の道が蛇行を伴って続く。

この位の傾斜なら帰路の登り返しも息切れ

無しで来られそう。

何時の間にか前方は平坦な笹原、どこで

黒岩の道に合流するのか興味津々。

僅かな距離で黒岩の道らしき雰囲気の所に出たが

明確な道跡は認められないので出口にゲート状マーク。

道を下ると何回も見ているこんな目印の塊。

直ぐに慣れ親しんだY字分岐で振り返り。

そして楽々とA渓谷右岸に着いて休憩と昼食。巡視員さんに

又会えれば色々と聞きたいことがあったので

30分以上休んでいたが現れず。あの方は爺イのブログを

読んでくれているらしい。先日逢った時「覗岩行ったことありますか?」

「柏木山行っていますか?」と余り知られていない山の事を

聞かれたので「時々行きますよ」と答えたら「クタビレ爺イさんでしょう」

と当てられた。

帰路についてこのヒラヒラ目印を確認して

帰路用に付けておいたゲート状マークから笹原に入る。

入って直ぐに分岐するので左折道選択。右は直ぐ沢筋だから。

大きな窪の末端を回る。若しかしてA渓谷の上流?

ここで左急旋回すると西への最終コース。目印も復活。

スルス岩がぐんぐん迫って来た。

そして石組みを越えてふれあいの道到着

再び榛名富士に迎えられて

相変わらず車も見えなくひっそりした

駐車場所に無事帰着。今日の道は何の道と

云えばよいか分からないが。急傾斜無しで馬も通れる一間幅の箇所も

あるが細道も多いのでスルス道かどうかは不明。

榛名湖北岸では水仙が満開だった。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

爺様のフットワークの良さには感心を通り越して、驚愕のレベルです。

入り口(取り付き位置)については、榛名古道さんとやり取りの中で、3箇所が想定されています。(あくまでも推定ですし、時代によって変遷があったかも?)

爺様が見出だした2箇所の他に、右京方面へ下る鞍部から、左方向に入って行くルートもありそうです。

ツツジが繁って分かりにくいのですが、道のような雰囲気の地形が、崩落止め石積のすぐ下部へ続いています。崩落の斜面を越えて先の笹原を進むと、石碑よりずっと手前で石積積みから入ってきた道に合流します。人馬の往来としては、鞍部を通るのが一番自然なので、この道が本来なのかもしれません。「馬頭尊石碑」は道に裏側を見せるように建立するとは思Hえませんので、下の道の方が、明治三十二年のルートであったと推測します。

その先ですが、ヘアピンカーブは、榛名古道さんが旧地形図をもとにカーブをC9~C1と名付けているC8にあたります。その先青テープ直進は、道が消えます。(ワタシはA渓谷から、別の取り付き沢を上って道を失い、道なき峰を越えて、ここに至ったことがあります)

C8カーブから先、爺様が辿ったルートがよく分かりませんが、黒岩の道への合流の様子から、古道より西側を下ったように思えますね。C8から先は、崩落や侵食で寸断されていて、大変に分かりずらいですが、断片的に「ここが古道」と思えるところがあるんです。ワタシも、樹木の葉が繁らないうちに踏み入ってみます。

石碑から進んだヘアピンカーブ(榛名古道さんのC8)にある白のビニールテープは、ワタシが昨年付けた物のようです。この折り返しの先、左下がりの急斜面を斜めに横切ると、大きな土手峰にぶつかり左(東)へ曲がり、すぐに右方向(西)へ折り返して、土手峰の下を過ぎますね。この辺りで、真新しい赤テープ(スズランテープ)が続いていましたが、爺様が付けた物ですね。

その先に赤テープがあったので、笹原斜面の切れ目を左(下方向)に下られたと推測しますが、そこはシュートカットになっています。ここでは前方方向に倒木が横たわっていますが、直進して、前方の高い壁のような黒い峰(岩)まで進んでから左へ折り返すのが、本来の道かと思います。倒木等で進みにくく見えますが、足元の地形が幅の十分ある平地が続いています。ここを折り返す(榛名古道さんのC7に想定)と、爺様がショートカットして下ってきたであろうルートが左から合流します。

ここから爺様は、緩やかな南方向に笹原を下って行ったものと思われます(下方向に赤テープが見えました)。

このなだらかな下りを行くと、黒岩の道に出ますね。爺様がゲート状に付けた赤テープ、帰路に確認しました。

しかし、(今昔マップ等で見る)旧地形図では、古道はここを下らず、沢を渡った所(東)を通っているようです。

それにしても、初めての立ち入りで、ここまで到達された爺様の眼力(山道を見る目)は、驚きです。この地域に詳しい先達の「榛名古道さん」も、初めはここで迷われたらしいです。ワタシがこの地点に到達したのは、古道を探して3回目の入山の時でした。

この先については、不明箇所も含めて、ワタシのblogに書きますね。(これから)

色々とご教示を戴き感謝申し上げます。

この領域は奥が深いですね。樹葉が落ちる頃に

早急な結果を求めず少しづつ、腰を据えて

歩き回りたいと思っています。

先日のA・B渓谷の成りたちのご高察、うーん

そうだったのかとーーそれ以外の言葉は出ません。

どうしてなんだろう?と詮索するとを忘れないように

脳の劣化防止に努めます。