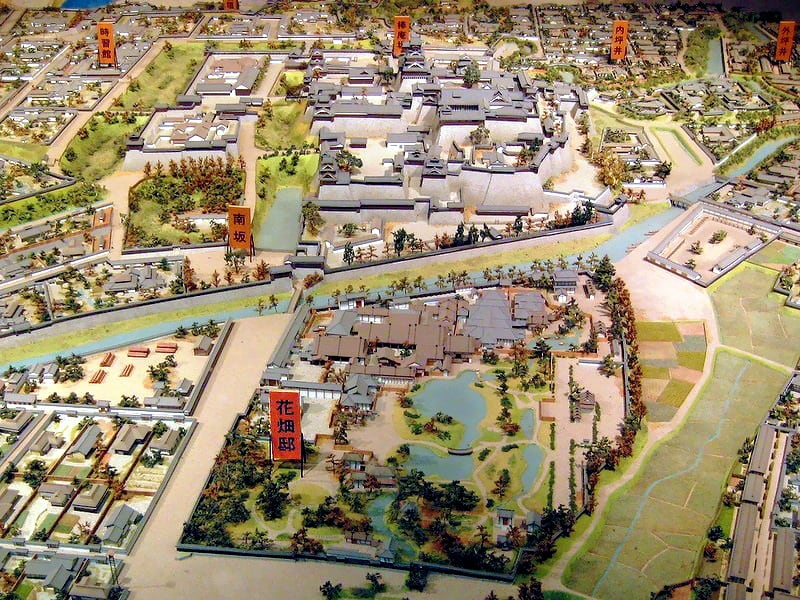

花畑町の産文会館ビルの解体がいよいよ始まったというニュースを見た。2年ほど前に熊本市が華々しくブチ上げた「桜町・花畑地区再開発構想」は産文会館の解体をめぐって住民監査請求が出されるなど、スッタモンダしていたが、はたしてこれで実現に向けて進んで行くのだろうか。再開発の目的は、市内商業地区の中でも通町界隈に比べて客足の落ち込みが大きい桜町・花畑地区を再び振興しようということにあるらしい。社会情勢の変化により、当初の構想から大きく変更せざるを得ない状況にあるようだが、この花畑町は旧藩時代、藩主のお屋敷「御花畑」があったところ。その歴史を活かしたデザインにはこだわってほしいものだ。

ところで、かつての「御花畑」の広大な敷地の中には、南側に白川から水を引いた泉水と築山で構成された庭園が整備されていて、泉水の北側には能舞台まであったという。(現在のみずほ銀行熊本支店辺り)この能舞台でいったいどんな演能が行われていたのか、興味津々でいろんな史料を調べてみた。すると、金春流肥後中村家のサイトの中にいくつか記述があった。中でも寛文5年(1665)に行われた、金春流肥後中村家の二代目・中村伊織の舞い納めの記述が目を引いた。おそらくお歳を召して引退されるのだろう。シテ方と演目の一覧を見ると、中村伊織の演目が奥義中の奥義と言われる「関寺」というのが何とも興味深い。

その部分を引用してみる。

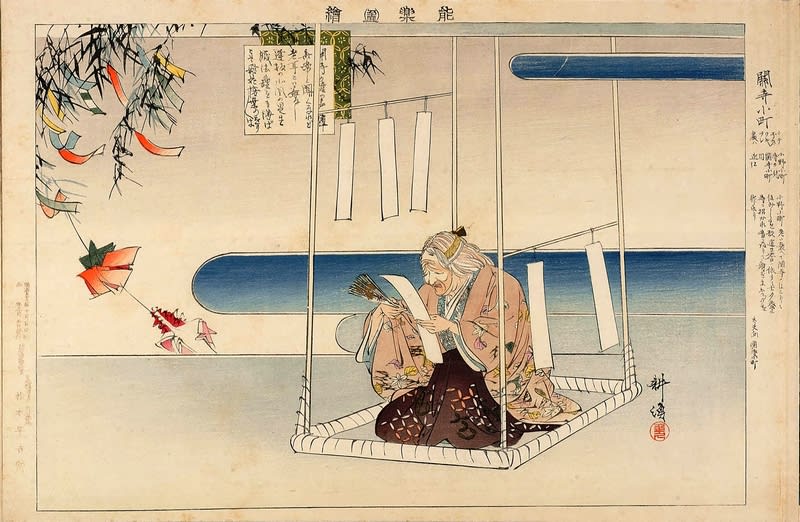

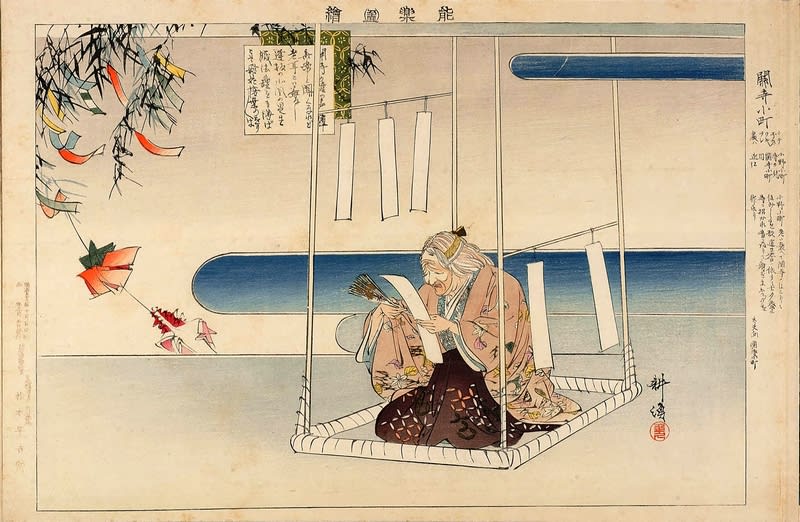

関寺小町

今から350年前に演じられたこれらの番組は、どれも今日もなお演じられているものばかり。観阿弥・世阿弥による能の大成から600年という歴史の重みと壮大なロマンを感じるのである。

ところで、かつての「御花畑」の広大な敷地の中には、南側に白川から水を引いた泉水と築山で構成された庭園が整備されていて、泉水の北側には能舞台まであったという。(現在のみずほ銀行熊本支店辺り)この能舞台でいったいどんな演能が行われていたのか、興味津々でいろんな史料を調べてみた。すると、金春流肥後中村家のサイトの中にいくつか記述があった。中でも寛文5年(1665)に行われた、金春流肥後中村家の二代目・中村伊織の舞い納めの記述が目を引いた。おそらくお歳を召して引退されるのだろう。シテ方と演目の一覧を見ると、中村伊織の演目が奥義中の奥義と言われる「関寺」というのが何とも興味深い。

その部分を引用してみる。

▼中村伊織 「関寺」を舞い納める

菊池高木家蔵「寛文細川家御能番組」には伊織の出演が能、拍子合わせて□番記録されている。

細川綱利公初入国の寛文元年から始まる同番組では喜多流の志水一学、中村伊織嫡子庄右衛門が中心であり、流儀が違っていても両者とも長老の伊織の指導をうけたものと思われる。

「寛文細川家御能番組」に付いては後述するが、此処には 中村伊織の舞納めとも言うべき寛文5年細川綱利公在国中の演目を記して伊織の項を締め括りたい。

10月28日 御花畑

梅が枝 一学

朝長 庄右衛門

関寺 伊織

船弁慶 一学

芦刈 一学

羅生門 三郎左衛門

猩々乱 庄右衛門

尚、当日のワキには上方にも良く知られた横田善太夫、京都狂言役者野村又三郎、藤崎宮雇太夫佃三郎左衛門、江戸細川家屋敷で幕府囃方と共演する菊池高木次兵衛など匆々たる名手が揃い、その評判が江戸、上方に伝わることも意識されていたと想像される。「関寺」は江戸五流家元のみが許される演目であった。

菊池高木家蔵「寛文細川家御能番組」には伊織の出演が能、拍子合わせて□番記録されている。

細川綱利公初入国の寛文元年から始まる同番組では喜多流の志水一学、中村伊織嫡子庄右衛門が中心であり、流儀が違っていても両者とも長老の伊織の指導をうけたものと思われる。

「寛文細川家御能番組」に付いては後述するが、此処には 中村伊織の舞納めとも言うべき寛文5年細川綱利公在国中の演目を記して伊織の項を締め括りたい。

10月28日 御花畑

梅が枝 一学

朝長 庄右衛門

関寺 伊織

船弁慶 一学

芦刈 一学

羅生門 三郎左衛門

猩々乱 庄右衛門

尚、当日のワキには上方にも良く知られた横田善太夫、京都狂言役者野村又三郎、藤崎宮雇太夫佃三郎左衛門、江戸細川家屋敷で幕府囃方と共演する菊池高木次兵衛など匆々たる名手が揃い、その評判が江戸、上方に伝わることも意識されていたと想像される。「関寺」は江戸五流家元のみが許される演目であった。

関寺小町

今から350年前に演じられたこれらの番組は、どれも今日もなお演じられているものばかり。観阿弥・世阿弥による能の大成から600年という歴史の重みと壮大なロマンを感じるのである。