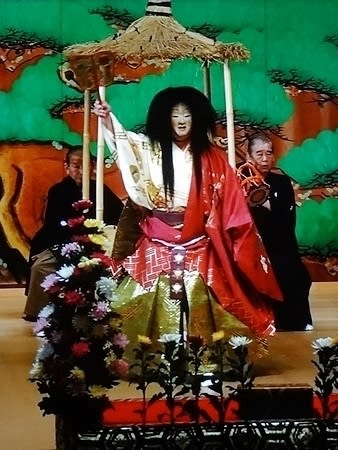

今週金曜日(1月23日)の「にっぽんの芸能」(NHK-Eテレ)は「能を見る 友枝昭世の至芸」と題して、喜多流シテ方で人間国宝の友枝昭世による能「枕慈童」が放送される。

今週金曜日(1月23日)の「にっぽんの芸能」(NHK-Eテレ)は「能を見る 友枝昭世の至芸」と題して、喜多流シテ方で人間国宝の友枝昭世による能「枕慈童」が放送される。友枝昭世の曾祖父にあたる友枝三郎は、肥後細川藩の喜多流能楽師で、明治維新後、大名というスポンサーを失って廃れかけた能楽を、金春流の桜間伴馬とともに支えた。また、祖父・為城、父・喜久夫いずれも名人の名にふさわしい能楽師である。というわけで当代の能楽師を代表する一人である友枝昭世は、肥後の能楽の誇りでもあるのだ。

今回演じる「枕慈童」は昨年10月の熊本城薪能でも演じられたが、あいにく台風の襲来で二の丸広場から手狭な本丸御殿大広間へ急遽会場変更となり、見づらい状態で不満足感も残ったので今回の放送でじっくり見直したい。

また、熊本城薪能の時、シテ方を演じた喜多流初の女性能楽師・大島衣恵さんを取り上げたBS-TBSのミニ番組「世界人」が1月24日(土)夜8:54~9:00に放送されるのでこちらの方もチェックしておきたい。

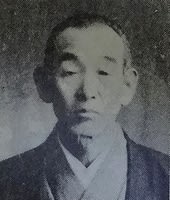

◆友枝三郎

天保14年(1843)9月19日~大正6年(1917)5月26日。能楽師。現熊本市に肥後本座の幸流小鼓方牧野又三郎の三男として生まれる。6歳で友枝仙吾に入門。10歳のとき父の死亡に際し、その天才的資質を惜しむ友枝源重が養子とした。藩命により江戸で十二世宗家喜多六平太に入門。明治3年(1870)帰熊後、苦しい状況のなかで肥後能楽の保持振興に努める。大正天皇御大典能では宗家後見を務めるなど、「能聖」と呼ばれた。九州喜多流演能会で「雨月」を舞い終わって倒れ、死去。長男に為城がいる。(熊本県大百科事典より)

天保14年(1843)9月19日~大正6年(1917)5月26日。能楽師。現熊本市に肥後本座の幸流小鼓方牧野又三郎の三男として生まれる。6歳で友枝仙吾に入門。10歳のとき父の死亡に際し、その天才的資質を惜しむ友枝源重が養子とした。藩命により江戸で十二世宗家喜多六平太に入門。明治3年(1870)帰熊後、苦しい状況のなかで肥後能楽の保持振興に努める。大正天皇御大典能では宗家後見を務めるなど、「能聖」と呼ばれた。九州喜多流演能会で「雨月」を舞い終わって倒れ、死去。長男に為城がいる。(熊本県大百科事典より)

本妙寺塔頭・妙心院の友枝三郎の墓