前編(7月7日付参照)に続き、民俗学者・宮武省三が昭和2年に出版した「習俗雑記」の中の一章「牛深女とその俗謡について」の後編。この中で宮武は牛深ハイヤ節に「牛深三度行きゃ三度裸、鍋釜売っても酒盛して来い」と唄われるほど「海上の楽園」となり得た牛深の秘密に迫っている。つまり、牛深ハイヤ節が日本全国50ヶ所といわれるほど広く伝播した背景には曲の素晴らしさもさることながら、風待ちや時化待ちをする船乗りたちの牛深湊での逗留が他の寄港地のそれとは際立って異なっていたためではないかと推測されるのである。

牛深女とその俗謡について -後編-

宮武省三著「習俗雑記」より

さればここでは姉妹同時にこの稼業をさせない。その謂れは既にお客とは夫婦関係成立するに、万一姉妹同志同じ客を争奪する鉢合せでもしたら人倫(じんりん)に悖(もと)ると言う考えからで、同じ肥前でも「瀬戸のならいか松島さほか、姉が妹の客をとる」などという俗謡のある西彼杵郡瀬戸松島あたりに比ぶれば多少女の心得も解しているのである。そしてまた今では女がお客を自分の館へ連れて行くことは出来なくなったが、元は御亭主たるべきお客が宿屋住いは不経済じゃとおっしゃって、長逗留のお客は自宅へ連れ往きて、花婿の御入来とばかりに歓迎したと言う事である。一体天草全島既に然りだがこの牛深も私が大正6年行ったときは戸数1775、男5310人に対して女5637人と言うた程女多産の地で、しかも地は全く農作に適せず海仕事一方の場所柄であるから、この女過産の地では伝来的風習であるかのごとく惣嫁(そうか)でもしなければ甲斐性のない。嫁に行く資格はないように仕込まれてできているのである。そうであるから不器量であろうが、無愛嬌であろうがここでは問題にならない。ただ本能さえ堪能さしたら文句のない嫖客(ひょうかく)にもお嬶の気分で接して人生を味わわしめるという事を繰り返していればよいのである。一度行き二度行き三度と度重なるとこの牛深情調は却ってしかつめらしい大夫(たゆう)買うよりも優に余韻があって面白くなるにちがいない。鍋釜売っても酒盛して来いとの俗謡は、それだから、この消息をよく解した通人の口から自然に湧き出たものと認められるのである。

大正の今日では出稼ぎの便も自由であるし、女もそうそうこんなつとめをしなくとも口すぎの途はあるのだから、全村挙げて女郎であったような事はないが、それでも尚その遺風と目すべきであろう、ここの現在の娼妓制度なるものが甚だしく風変りに面白く牛深の情調を不十分ながらも漂わしているのである。

手っ取り早く言うと、ここには現在公許の女郎があっても女郎屋はない。従って牛太郎もいなければ鴇母(やりて)もいない。ただ久玉という町はずれに頗る不景気な待合が設けられてあるのみである。それでは女郎裙どこにどうして御座るかと言えば他国の自前芸者と同じように各鑑札を持って自宅に鎮座ましましているのである。そして人の招きに応じてこの待合もしくは何処へなりと自由に出入りして用を足しているのである。もっとも自宅にいると言っても、「もし眼鏡の旦那はん」式に行人を呼び止める事はしない。またいずこに出入りが出来ると言っても待合外の行先で寝とまりすることは絶対に御法度となっている。要するに女郎の意志はあくまで尊重して自由行動はつとめて大目に見てやるが売春行為だけは待合で神妙にしろという掟になっているのである。

こう言うと甚だ卑猥に世間風俗を乱しやしないかと想像せられるかも知れないが事実はそうではない。女郎と言っても廓(くるわ)すまいしていないのだからアバズレはしておらず、単に生娘がその筋から鑑札貰って内職していると言うに過ぎないのであるから、何ら大っぴらに世間の耳目に触れるような濫れがましい行動をとる筈はないのである。また別に楼主を持たないのだから女郎本人も稼ぎたくなければ稼ぐ必要もなし、儲ける金も仲介人があれば一割の頭を刎ねられる外、残り全部は自己の所得となるのであるから「お茶ひきや、豆買う銭がない」という俗歌にあてはまるこの社会の苦労は知らずにすんでいるのである。要するに女郎としては最も気楽にイプセニズムの人々からも「是なら」と文句の指しようないように程よく出来ているのである。

女郎なるものが性欲の調節機関として、……感心したものではないが、一家の雪隠同様無くてはすまされぬものならば私はここのこの制度が一番理想にちかくはありやしないかと思う。よし別嬪がいなくとも、鍋釜売ってもの情調が次第に薄らぎつつあっても牛深は依然海上の一楽園としてレーゾン・デートルがあると信ずるのである。

(注)

イプセニズム…女性解放思想

レーゾン・デートル…存在理由

ロンドンオリンピック開会式まであと10日。日本期待のサッカーは2日先行して始まるのであと1週間と迫った。今年はまた日本が初めてオリンピックに参加した1912年のストックホルム大会からちょうど100年という記念すべき年でもある。その初参加した日本選手団2名のうちの一人、金栗四三さんはマラソンで3度世界記録を樹立し“日本マラソンの父”とも呼ばれる、わが熊本の誇るべき大先輩。また、このストックホルム大会では猛暑の中、途中棄権に終わったが、なんとその55年後、54年8ヶ月と6日5時間32分20秒3でゴールインしたというとてつもない記録も持っている。熊本県民総合運動公園陸上競技場の愛称「KKWING」のKKは「金栗四三記念」の略である。

ロンドンオリンピック開会式まであと10日。日本期待のサッカーは2日先行して始まるのであと1週間と迫った。今年はまた日本が初めてオリンピックに参加した1912年のストックホルム大会からちょうど100年という記念すべき年でもある。その初参加した日本選手団2名のうちの一人、金栗四三さんはマラソンで3度世界記録を樹立し“日本マラソンの父”とも呼ばれる、わが熊本の誇るべき大先輩。また、このストックホルム大会では猛暑の中、途中棄権に終わったが、なんとその55年後、54年8ヶ月と6日5時間32分20秒3でゴールインしたというとてつもない記録も持っている。熊本県民総合運動公園陸上競技場の愛称「KKWING」のKKは「金栗四三記念」の略である。

先日BSプレミアムで映画「旅情」を放送した。いうまでもなくデビッド・リーン監督の不朽の名作で、僕は以前にもこのブログに書いた覚えがあるが、好きな映画を10本選ぶとしたら必ず入れるであろう1本だ。初めて観たのはたしか大学1年か2年の頃、銀座で観たと思う。初公開は昭和30年(1955)なので最初のリバイバル上映だったと思う。僕は小学生の頃から洋画を中心に随分映画館に通っていて、この映画の評判も映画情報誌などで知っていたが、それまでこの映画を観ていなかったということは、多分この映画は「新世界」で公開されたのだろう。当時、熊本には洋画の一番館として「大劇」と「新世界」が通町筋に並んでいた。僕が母親から預かっていたパス券は「大劇」のものだったから、そちらで上映される作品は逃さず観ていた。ディストリビューターの系列で言えば、ワーナーブラザース、MGM、パラマウント、20世紀FOX、コロンビアなどだ。一方の「新世界」はユナイテッド・アーティスツやユニバーサルなどだった。

先日BSプレミアムで映画「旅情」を放送した。いうまでもなくデビッド・リーン監督の不朽の名作で、僕は以前にもこのブログに書いた覚えがあるが、好きな映画を10本選ぶとしたら必ず入れるであろう1本だ。初めて観たのはたしか大学1年か2年の頃、銀座で観たと思う。初公開は昭和30年(1955)なので最初のリバイバル上映だったと思う。僕は小学生の頃から洋画を中心に随分映画館に通っていて、この映画の評判も映画情報誌などで知っていたが、それまでこの映画を観ていなかったということは、多分この映画は「新世界」で公開されたのだろう。当時、熊本には洋画の一番館として「大劇」と「新世界」が通町筋に並んでいた。僕が母親から預かっていたパス券は「大劇」のものだったから、そちらで上映される作品は逃さず観ていた。ディストリビューターの系列で言えば、ワーナーブラザース、MGM、パラマウント、20世紀FOX、コロンビアなどだ。一方の「新世界」はユナイテッド・アーティスツやユニバーサルなどだった。

さればここでは姉妹同時にこの稼業をさせない。その謂れは既にお客とは夫婦関係成立するに、万一姉妹同志同じ客を争奪する鉢合せでもしたら人倫(じんりん)に悖(もと)ると言う考えからで、同じ肥前でも「瀬戸のならいか松島さほか、姉が妹の客をとる」などという俗謡のある西彼杵郡瀬戸松島あたりに比ぶれば多少女の心得も解しているのである。そしてまた今では女がお客を自分の館へ連れて行くことは出来なくなったが、元は御亭主たるべきお客が宿屋住いは不経済じゃとおっしゃって、長逗留のお客は自宅へ連れ往きて、花婿の御入来とばかりに歓迎したと言う事である。一体天草全島既に然りだがこの牛深も私が大正6年行ったときは戸数1775、男5310人に対して女5637人と言うた程女多産の地で、しかも地は全く農作に適せず海仕事一方の場所柄であるから、この女過産の地では伝来的風習であるかのごとく惣嫁(そうか)でもしなければ甲斐性のない。嫁に行く資格はないように仕込まれてできているのである。そうであるから不器量であろうが、無愛嬌であろうがここでは問題にならない。ただ本能さえ堪能さしたら文句のない嫖客(ひょうかく)にもお嬶の気分で接して人生を味わわしめるという事を繰り返していればよいのである。一度行き二度行き三度と度重なるとこの牛深情調は却ってしかつめらしい大夫(たゆう)買うよりも優に余韻があって面白くなるにちがいない。鍋釜売っても酒盛して来いとの俗謡は、それだから、この消息をよく解した通人の口から自然に湧き出たものと認められるのである。

さればここでは姉妹同時にこの稼業をさせない。その謂れは既にお客とは夫婦関係成立するに、万一姉妹同志同じ客を争奪する鉢合せでもしたら人倫(じんりん)に悖(もと)ると言う考えからで、同じ肥前でも「瀬戸のならいか松島さほか、姉が妹の客をとる」などという俗謡のある西彼杵郡瀬戸松島あたりに比ぶれば多少女の心得も解しているのである。そしてまた今では女がお客を自分の館へ連れて行くことは出来なくなったが、元は御亭主たるべきお客が宿屋住いは不経済じゃとおっしゃって、長逗留のお客は自宅へ連れ往きて、花婿の御入来とばかりに歓迎したと言う事である。一体天草全島既に然りだがこの牛深も私が大正6年行ったときは戸数1775、男5310人に対して女5637人と言うた程女多産の地で、しかも地は全く農作に適せず海仕事一方の場所柄であるから、この女過産の地では伝来的風習であるかのごとく惣嫁(そうか)でもしなければ甲斐性のない。嫁に行く資格はないように仕込まれてできているのである。そうであるから不器量であろうが、無愛嬌であろうがここでは問題にならない。ただ本能さえ堪能さしたら文句のない嫖客(ひょうかく)にもお嬶の気分で接して人生を味わわしめるという事を繰り返していればよいのである。一度行き二度行き三度と度重なるとこの牛深情調は却ってしかつめらしい大夫(たゆう)買うよりも優に余韻があって面白くなるにちがいない。鍋釜売っても酒盛して来いとの俗謡は、それだから、この消息をよく解した通人の口から自然に湧き出たものと認められるのである。 昭和の大女優・山田五十鈴さんが亡くなった。95歳だったそうだ。熊本は二本木の遊郭で生まれ育った新派俳優の父、山田九州男と大阪の芸者りつとの間に生まれた五十鈴さんの生き様は、どこか“肥後の猛婦”を思わせるものがあった。僕がものごころついた頃には既に大女優として芸能界に君臨し、その凄絶な私生活とともに、数々の映画やテレビドラマなどで魅せる名演技を思い出すと、まさに“大女優”の名にふさわしい一生ではなかったろうか。中でも忘れられない作品をあげると、黒澤明監督の「蜘蛛巣城」、「どん底」、「用心棒」。溝口健二監督の「祇園の姉妹」、成瀬巳喜男監督の「流れる」など名作揃い。テレビドラマでは大河ドラマ「赤穂浪士」や「必殺」シリーズなど。後生で先にいった娘の瑳峨三智子さんと普通の母子関係に戻ることを祈るばかりだ。合掌。

昭和の大女優・山田五十鈴さんが亡くなった。95歳だったそうだ。熊本は二本木の遊郭で生まれ育った新派俳優の父、山田九州男と大阪の芸者りつとの間に生まれた五十鈴さんの生き様は、どこか“肥後の猛婦”を思わせるものがあった。僕がものごころついた頃には既に大女優として芸能界に君臨し、その凄絶な私生活とともに、数々の映画やテレビドラマなどで魅せる名演技を思い出すと、まさに“大女優”の名にふさわしい一生ではなかったろうか。中でも忘れられない作品をあげると、黒澤明監督の「蜘蛛巣城」、「どん底」、「用心棒」。溝口健二監督の「祇園の姉妹」、成瀬巳喜男監督の「流れる」など名作揃い。テレビドラマでは大河ドラマ「赤穂浪士」や「必殺」シリーズなど。後生で先にいった娘の瑳峨三智子さんと普通の母子関係に戻ることを祈るばかりだ。合掌。

この喜多條忠氏、実はこのブログでも度々取り上げている少女詩人・海達公子の遠縁にあたる。喜多條家は徳島県旧阿部村(現美波町)の出身で大阪に出て海産物の問屋として成功した。この喜多條家と海達家との関係について「評伝 海達公子」の中で著者・規工川祐輔は次の様に述べている。

この喜多條忠氏、実はこのブログでも度々取り上げている少女詩人・海達公子の遠縁にあたる。喜多條家は徳島県旧阿部村(現美波町)の出身で大阪に出て海産物の問屋として成功した。この喜多條家と海達家との関係について「評伝 海達公子」の中で著者・規工川祐輔は次の様に述べている。 このところテレビドラマはほとんど観てなかったのだが、今日からTBSで始まった「サマーレスキュー ~天空の診療所~」はオノマチが出るっていうんで観た。第1回目というのは登場人物や背景などの設定を理解することで終わったという感じだが、芸達者が揃っているし、何と言っても美ケ原高原や周囲の八ヶ岳山系の山々の景色を眺めているだけでも楽しい。2回目以降が楽しみだ。おまけに第1回目のゲストになんと“映美くらら”さんが出て来たではないか!ラッキー!

このところテレビドラマはほとんど観てなかったのだが、今日からTBSで始まった「サマーレスキュー ~天空の診療所~」はオノマチが出るっていうんで観た。第1回目というのは登場人物や背景などの設定を理解することで終わったという感じだが、芸達者が揃っているし、何と言っても美ケ原高原や周囲の八ヶ岳山系の山々の景色を眺めているだけでも楽しい。2回目以降が楽しみだ。おまけに第1回目のゲストになんと“映美くらら”さんが出て来たではないか!ラッキー!

牛深と言っても知る人は少なくなかろうが、九州をぶらついた方なら直ぐウンあの鰯と給仕女との名所かと天窓(あたま)に響くところである。地は天草下島の南端にある一小港で、北九州方面からすると宇土線乗換え三角(みすみ)に出で、ここで牛深行汽船に塔ずれば沿岸の諸港をへて海上七時間で行かれるところである。このように邊陬(へんすう)な地であるけれど「牛深三度行きゃ三度裸、鍋釜売っても酒盛して来い」と言う俗謡でその名を知られた女の評判な所で、未だ足踏(あしぶみ)しない者にはこの俗謠を聞いただけでもなんだか歓楽気分の溢れるあるいは「二度と行くまい丹後の宮津」式に縞の財布を空にしなければおさまらない所ではないかと想像されるのであるが、さて行って見るとその予想は全く裏切られて頗る無粋極まる殊にここの女ときては至ってウブな、馬鹿正直な、男を槍玉にあげる能は更にない、そして無愛嬌な点にかけては決してヒケを取らぬ珍無類の女の国であるに驚かされるのである。

牛深と言っても知る人は少なくなかろうが、九州をぶらついた方なら直ぐウンあの鰯と給仕女との名所かと天窓(あたま)に響くところである。地は天草下島の南端にある一小港で、北九州方面からすると宇土線乗換え三角(みすみ)に出で、ここで牛深行汽船に塔ずれば沿岸の諸港をへて海上七時間で行かれるところである。このように邊陬(へんすう)な地であるけれど「牛深三度行きゃ三度裸、鍋釜売っても酒盛して来い」と言う俗謡でその名を知られた女の評判な所で、未だ足踏(あしぶみ)しない者にはこの俗謠を聞いただけでもなんだか歓楽気分の溢れるあるいは「二度と行くまい丹後の宮津」式に縞の財布を空にしなければおさまらない所ではないかと想像されるのであるが、さて行って見るとその予想は全く裏切られて頗る無粋極まる殊にここの女ときては至ってウブな、馬鹿正直な、男を槍玉にあげる能は更にない、そして無愛嬌な点にかけては決してヒケを取らぬ珍無類の女の国であるに驚かされるのである。

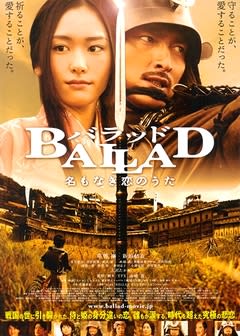

くまもとフィルムコミッションの業務をようやく行政が直接行なうことになったようだ。これまでは青年会議所の中のボランティア活動だったのでどうも今一つ動きが鈍く、他県におくれをとっていた面は否めない。これからは熊本市関連は熊本市が、熊本市以外は熊本県がやることになったという。熊本市では数年前から「わくわく都市くまもと」のシティブランディング活動を始めているが、このフィルムコミッションはとても有効な手段だと思う。映画やドラマのロケ地となっただけで、それまで日が当たらなかった土地が突然、観光スポットとして大化けした例はいくらでもある。例えば山口県下関市の角島などはその典型的な例だ。僕がくまもとフィルムコミッションのお手伝いをした「BALLAD 名もなき恋のうた」や「信さん 炭坑町のセレナーデ」のロケからもう4年経った。さて、体制を立て直したくまもとフィルムコミッションが成果をあげられるだろうか。ちょっと楽しみではある。

くまもとフィルムコミッションの業務をようやく行政が直接行なうことになったようだ。これまでは青年会議所の中のボランティア活動だったのでどうも今一つ動きが鈍く、他県におくれをとっていた面は否めない。これからは熊本市関連は熊本市が、熊本市以外は熊本県がやることになったという。熊本市では数年前から「わくわく都市くまもと」のシティブランディング活動を始めているが、このフィルムコミッションはとても有効な手段だと思う。映画やドラマのロケ地となっただけで、それまで日が当たらなかった土地が突然、観光スポットとして大化けした例はいくらでもある。例えば山口県下関市の角島などはその典型的な例だ。僕がくまもとフィルムコミッションのお手伝いをした「BALLAD 名もなき恋のうた」や「信さん 炭坑町のセレナーデ」のロケからもう4年経った。さて、体制を立て直したくまもとフィルムコミッションが成果をあげられるだろうか。ちょっと楽しみではある。