今日の「田中利典師曰く」は、〈蔵王供正行41日目「人生の座標軸」〉(師のブログ 2015.6.10 付)である。師は〈41歳になった頃に、突然、あらゆる惑いが消え去った。人生がそれなりにわかったというか、首肯(しゅこう)できたのであった。それを私は「人生の座標軸を得た」と言っている〉。

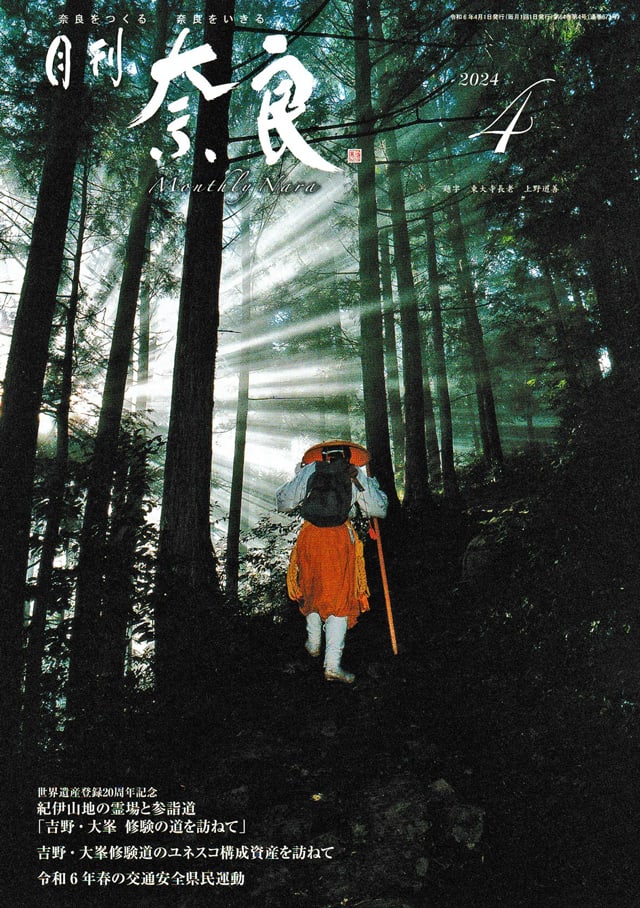

※トップ写真は、吉野山の桜(2024.4.5 撮影)

それから約20年が過ぎて、師は〈その座標軸を、もう一度作り直すというか、バージョンアップをしないといけない時期を迎えた〉とお書きである。引き続き、師がたどった道筋を追って行きたい。満行まで、10日を切った。

「人生の座標軸」

蔵王供正行41日目(6月10日)。曇りのち晴れ。今日の一日。

5時に起床。

5時40分、第81座目蔵王権現供養法修法 於脳天堂

7時、本堂法楽・法華懺法 於本堂

9時10分、第82座目蔵王権現供養法修法 於脳天堂

10時30分、本堂法楽・例時作法 於本堂

12時半、水行 於風呂場

13時、法楽護摩供修法 於脳天堂

14時、法楽勤行 於本堂

参拝者1名。初日に来て頂いた奥駈仲間の高田さん。明後日からの奥駈前に祈願に来たということでした。あやうく、参拝者ゼロを免れました。

****************

「人生の座標軸」

論語では「40にして迷わず」という。いわゆる不惑の歳であるが、私の40歳は人生でもっとも深く惑いを持っていた時期である。不惑の歳に惑う自分を情けなく想っていた。ところが翌年、41歳になった頃に、突然、あらゆる惑いが消え去った。人生がそれなりにわかったというか、首肯(しゅこう)できたのであった。それを私は「人生の座標軸を得た」と言っている。

かの脳科学者茂木健一郎氏は私の言う座標軸のことを「基地」と呼んでおられる。人生を自分なりに理解し、情報を取捨し、知識を智慧にかえるのは、そういう自分自身の座標軸というか、ベースになる立ち位置=基地をしっかりと持っていないといけないのだと思う。

これがないと、どんな素晴らしい情報も、知識も、かえって惑いを深めるだけになる。

それ以後の私は、いろんな人に出会い、あるいは学びを得たときに、そのことが直結して、自分自身の血肉になったし、情報の取捨、判断の基準を自分なりに保ち続けることが出来たように思う。

さて、その自分自身で納得の出来た(…と思っている)座標軸が出来てから、すでに20年近い月日が過ぎた。世の中もめまぐるしく変わるし、私自身も体力の衰えや、知力・気力の衰えを感じ始めて、その座標軸を、もう一度作り直すというか、バージョンアップをしないといけない時期を迎えたようだ。

還暦年に、これまでの金峯山寺という大きな看板の下での自分を自己改革することになり、また自坊に居を移しての蔵王供千願修行に入ることになったが、それは天命であったとは言え、私にとっては大きなバージョンアップに繋げなくてはならないと思っている。

昨日の修行日記で、三木清の「人は誰でも、いま生きているように未来を作っていく」という文章を紹介した。人はいろんな制約を受けながら人生を進むが、なにも気づきがなく、なにも手を打たなければ、人は今の自分の延長線上にしか自分を見いだせないものであろう。

今の自分から自己改革を行い、自分の周りの環境を変革しなければ、未来の自分の可能性は極めて狭隘なものになるである。そんな気づきを、修行の後半にさしかかり、ようやく、ちょっとだけ、目覚めさせていただいた。

※トップ写真は、吉野山の桜(2024.4.5 撮影)

それから約20年が過ぎて、師は〈その座標軸を、もう一度作り直すというか、バージョンアップをしないといけない時期を迎えた〉とお書きである。引き続き、師がたどった道筋を追って行きたい。満行まで、10日を切った。

「人生の座標軸」

蔵王供正行41日目(6月10日)。曇りのち晴れ。今日の一日。

5時に起床。

5時40分、第81座目蔵王権現供養法修法 於脳天堂

7時、本堂法楽・法華懺法 於本堂

9時10分、第82座目蔵王権現供養法修法 於脳天堂

10時30分、本堂法楽・例時作法 於本堂

12時半、水行 於風呂場

13時、法楽護摩供修法 於脳天堂

14時、法楽勤行 於本堂

参拝者1名。初日に来て頂いた奥駈仲間の高田さん。明後日からの奥駈前に祈願に来たということでした。あやうく、参拝者ゼロを免れました。

****************

「人生の座標軸」

論語では「40にして迷わず」という。いわゆる不惑の歳であるが、私の40歳は人生でもっとも深く惑いを持っていた時期である。不惑の歳に惑う自分を情けなく想っていた。ところが翌年、41歳になった頃に、突然、あらゆる惑いが消え去った。人生がそれなりにわかったというか、首肯(しゅこう)できたのであった。それを私は「人生の座標軸を得た」と言っている。

かの脳科学者茂木健一郎氏は私の言う座標軸のことを「基地」と呼んでおられる。人生を自分なりに理解し、情報を取捨し、知識を智慧にかえるのは、そういう自分自身の座標軸というか、ベースになる立ち位置=基地をしっかりと持っていないといけないのだと思う。

これがないと、どんな素晴らしい情報も、知識も、かえって惑いを深めるだけになる。

それ以後の私は、いろんな人に出会い、あるいは学びを得たときに、そのことが直結して、自分自身の血肉になったし、情報の取捨、判断の基準を自分なりに保ち続けることが出来たように思う。

さて、その自分自身で納得の出来た(…と思っている)座標軸が出来てから、すでに20年近い月日が過ぎた。世の中もめまぐるしく変わるし、私自身も体力の衰えや、知力・気力の衰えを感じ始めて、その座標軸を、もう一度作り直すというか、バージョンアップをしないといけない時期を迎えたようだ。

還暦年に、これまでの金峯山寺という大きな看板の下での自分を自己改革することになり、また自坊に居を移しての蔵王供千願修行に入ることになったが、それは天命であったとは言え、私にとっては大きなバージョンアップに繋げなくてはならないと思っている。

昨日の修行日記で、三木清の「人は誰でも、いま生きているように未来を作っていく」という文章を紹介した。人はいろんな制約を受けながら人生を進むが、なにも気づきがなく、なにも手を打たなければ、人は今の自分の延長線上にしか自分を見いだせないものであろう。

今の自分から自己改革を行い、自分の周りの環境を変革しなければ、未来の自分の可能性は極めて狭隘なものになるである。そんな気づきを、修行の後半にさしかかり、ようやく、ちょっとだけ、目覚めさせていただいた。