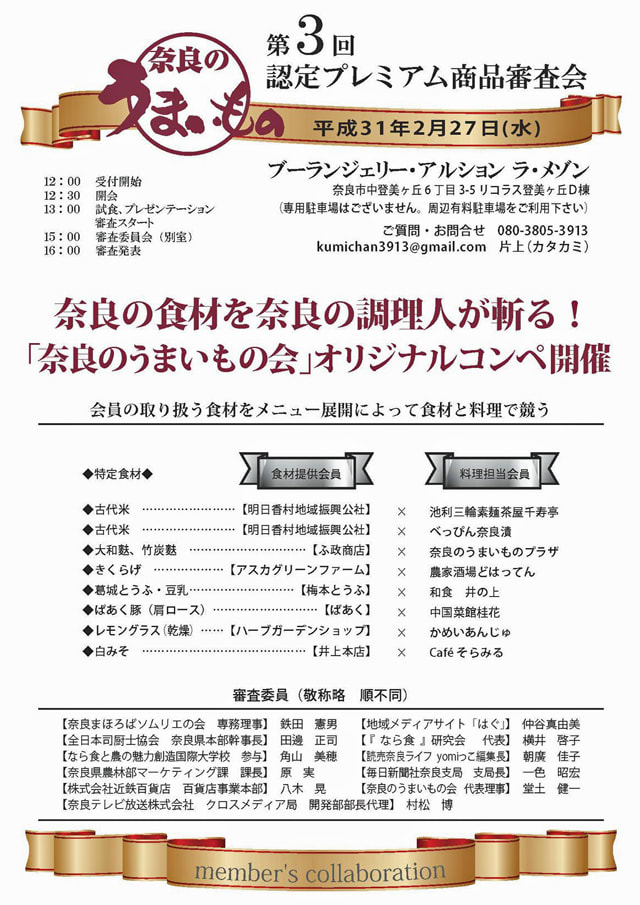

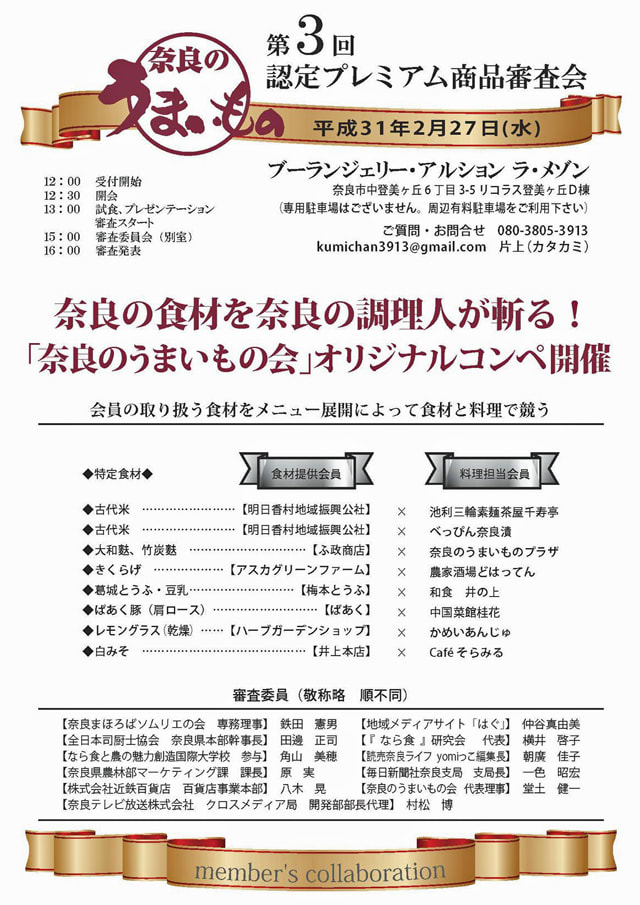

昨日(2/27)「第3回奈良のうまいもの認定プレミアム商品審査会」が、学研奈良登美ヶ丘駅前の「アルション」で開催された(第2回の記事は、こちら)。主催は一般社団法人奈良のうまいもの会である。早速、今日の奈良新聞に「奈良らしさを評価 奈良のうまいもの会認定商品審査会 古代米、大和麩など使い 上位3品認定」の見出しで報じられた。引用すると、

堂土健一さんの開会挨拶

飲食店や生産者などで構成する「奈良のうまいもの会」(堂土健一代表理事会長)は27日、第3回認定プレミアム商品審査会を、奈良市中登美ヶ丘6丁目のブッフェレストラン「ブーランジェリー・アルション ラ・メゾン」で開いた。上位3品が認定プレミアム商品として認定された。

食材提供会員が提供する古代米や大和麩(ふ)、葛城とうふなど特定食材を使って料理担当会員がメニューを考案。食材と料理の両方について、奈良らしさや素材の魅力、料理の提案力について審査が行われた。審査会では試食とプレゼンテーションを実施。堂土健一代表理事と料理研究家、報道・情報紙、百貨店の関係者ら審査員11人が上位の品々を選んだ。

プレゼンテーションするばあくさんと桂花さん。美味しい焼き豚で挑んだが惜しくも賞を逃した

厳正な審査の結果、ベスト3(A~C。1~3位ではなく同率1位)と審査員特別賞(D)が選ばれた!

A.「明日香きくらげ~日本一を目指します~」

株式会社アスカグリーンファーム(明日香きくらげ)、農家酒場どはってん

B.「米米(まいまい)シューマイ」

一般財団法人明日香村地域振興公社(古代米)、べっぴん奈良漬

C.「古代米おこげの豆乳にゅうめん」

一般財団法人明日香村地域振興公社(古代米)、池利三輪素麺茶屋 千寿亭

D.「白みそショートケーキ」「白みそフロランタン」

株式会社井上本店(白味噌)、Cafēそらみる

11人の審査員が、それぞれ100点満点で評価し単純集計したが(合計1,100点満点)、上位3品はほとんど点差がつかず、同一順位となった。逆に審査員特別賞は評価が割れたが議論の末、白味噌を使ったスイーツが選ばれた。今回も私を審査委員長に選んでいただいたので、こんな感想を述べた。

ピンクのバラのような「明日香きくらげ」

A.キクラゲの国内生産率はわずか3%(ほとんどが中国からの輸入もの)。「明日香きくらげ」は安全・安心で栄養素の多い逸品。今回の料理は白キクラゲを梅酢で色をつけたものもあり、見た目も楽しく独特の食感もいい。将来が楽しみな食材。アスカグリーンファームは五條市の会社。この新食材で南和を元気にしてほしい。

新食感の「米米(まいまい)シューマイ」

B.明日香村の「古代米」はさほど珍しい食材ではないが、シューマイの皮に使うという発想が面白い。肉汁やうま味が閉じ込められ、口の中に入れるともちもちの古代米と一緒にしみ出してきて、とても美味しい。

完成度の高い「古代米おこげの豆乳にゅうめん」

C.「古代米のおこげ」「豆乳」「にゅうめん」とトッピングをどのように組み合わせるのか興味があったが、とてもバランス良く仕上がっている。明日からお店(桜井市の千寿亭)で販売できるのではないか。

「白みそフロランタン」(向かって左端)と「白みそショートケーキ」

D.西京味噌など市販の白味噌は水飴などを添加してやたら甘いが、井上本店の白味噌「万葉小町」は米、大豆、塩だけを使った白味噌。これをスイーツに使うという意表を突いた作戦が功を奏した。ほのかに味噌味が感じられるショートケーキも、香ばしさが引き立つフロランタン(焼菓子)も、新感覚のスイーツとして売り出せる。

第2回の講評では「プレゼンテーションにもっと工夫を」と申し上げたが、今回はその点でも改善が見られた。

それにしても楽しいイベントだった。奈良県内にはこんなに良い食材があり、良い料理人さんがいらっしゃることに改めて気づかされた。奈良のうまいもの会の皆さん、これからも「奈良の食」を盛り上げてくださ~い!

堂土健一さんの開会挨拶

飲食店や生産者などで構成する「奈良のうまいもの会」(堂土健一代表理事会長)は27日、第3回認定プレミアム商品審査会を、奈良市中登美ヶ丘6丁目のブッフェレストラン「ブーランジェリー・アルション ラ・メゾン」で開いた。上位3品が認定プレミアム商品として認定された。

食材提供会員が提供する古代米や大和麩(ふ)、葛城とうふなど特定食材を使って料理担当会員がメニューを考案。食材と料理の両方について、奈良らしさや素材の魅力、料理の提案力について審査が行われた。審査会では試食とプレゼンテーションを実施。堂土健一代表理事と料理研究家、報道・情報紙、百貨店の関係者ら審査員11人が上位の品々を選んだ。

プレゼンテーションするばあくさんと桂花さん。美味しい焼き豚で挑んだが惜しくも賞を逃した

厳正な審査の結果、ベスト3(A~C。1~3位ではなく同率1位)と審査員特別賞(D)が選ばれた!

A.「明日香きくらげ~日本一を目指します~」

株式会社アスカグリーンファーム(明日香きくらげ)、農家酒場どはってん

B.「米米(まいまい)シューマイ」

一般財団法人明日香村地域振興公社(古代米)、べっぴん奈良漬

C.「古代米おこげの豆乳にゅうめん」

一般財団法人明日香村地域振興公社(古代米)、池利三輪素麺茶屋 千寿亭

D.「白みそショートケーキ」「白みそフロランタン」

株式会社井上本店(白味噌)、Cafēそらみる

11人の審査員が、それぞれ100点満点で評価し単純集計したが(合計1,100点満点)、上位3品はほとんど点差がつかず、同一順位となった。逆に審査員特別賞は評価が割れたが議論の末、白味噌を使ったスイーツが選ばれた。今回も私を審査委員長に選んでいただいたので、こんな感想を述べた。

ピンクのバラのような「明日香きくらげ」

A.キクラゲの国内生産率はわずか3%(ほとんどが中国からの輸入もの)。「明日香きくらげ」は安全・安心で栄養素の多い逸品。今回の料理は白キクラゲを梅酢で色をつけたものもあり、見た目も楽しく独特の食感もいい。将来が楽しみな食材。アスカグリーンファームは五條市の会社。この新食材で南和を元気にしてほしい。

新食感の「米米(まいまい)シューマイ」

B.明日香村の「古代米」はさほど珍しい食材ではないが、シューマイの皮に使うという発想が面白い。肉汁やうま味が閉じ込められ、口の中に入れるともちもちの古代米と一緒にしみ出してきて、とても美味しい。

完成度の高い「古代米おこげの豆乳にゅうめん」

C.「古代米のおこげ」「豆乳」「にゅうめん」とトッピングをどのように組み合わせるのか興味があったが、とてもバランス良く仕上がっている。明日からお店(桜井市の千寿亭)で販売できるのではないか。

「白みそフロランタン」(向かって左端)と「白みそショートケーキ」

D.西京味噌など市販の白味噌は水飴などを添加してやたら甘いが、井上本店の白味噌「万葉小町」は米、大豆、塩だけを使った白味噌。これをスイーツに使うという意表を突いた作戦が功を奏した。ほのかに味噌味が感じられるショートケーキも、香ばしさが引き立つフロランタン(焼菓子)も、新感覚のスイーツとして売り出せる。

第2回の講評では「プレゼンテーションにもっと工夫を」と申し上げたが、今回はその点でも改善が見られた。

それにしても楽しいイベントだった。奈良県内にはこんなに良い食材があり、良い料理人さんがいらっしゃることに改めて気づかされた。奈良のうまいもの会の皆さん、これからも「奈良の食」を盛り上げてくださ~い!