いよいよ今日は大晦日。夜は紅白歌合戦を見ながら、年越しそばをいただく。考えてみれば、今年もたくさんの美味しいそばを食べた。県内にとどまらず信州など旅先で、新そばなどをいただいたのだ。年末にあたり、印象に残ったお店を日付順に紹介する。

※トップ写真は、「飛騨ざるそば 蕎麦正 なかや」(飛騨市古川町)の新そば

1月25日(日)は東京「室町 紅葉川」(東京都中央区日本橋室町1-2-4 三越SDビル 1F)。さすが三越も近い日本橋室町という土地柄か、上品なお客さんが多い。お店のHPには、

毎日、店頭の石臼で挽き立ての粉で香り高いそばを目指して、打っています。そばの実が芽を出すために必要な胚芽の部分もしっかりと挽き込んでおります。そばの香りは、その生命力を伝えるセンサーの一つとして多くのそば好きを創り出していると思います。

「江戸わずらい」というのをご存知でしょうか?白米食が普及した江戸で、「脚気」が江戸地域の特殊病だったそうです。ビタミンB1を豊富に含むそばがそれ故に江戸で大流行した理由の一つではないかと言われています。

紅葉川は、現代の、血液ドロドロ、心臓キュンキュン、血管ボキボキの「全身の脚気」をそばを鎧に豆類を盾に青菜を槍に御客様と共に戦い抜く覚悟です。多くの人とこれからの「長寿」を創造できる紅葉川の暖簾を揚げることが出来ることに深く感謝します。

次は11月24日(火)まで飛ぶ。遅いランチに「京都高台寺 天風 斑鳩店」(奈良県生駒郡斑鳩町龍田西7-3-4)にお邪魔した。もとはうどん屋だったように思うが、いつの間にかそば屋になっていた。飛び込みで入りメニューを開くと「生そば食べ放題 まんぷく蕎麦セット」1,274円(税込み)が目に飛び込んできた。ご飯がついているので、そんなには食べられないと思ったが、これを注文した。ぐるなびには、

「打ちたて」「茹でたて」「締めたて」の本格蕎麦処。胡麻の香り溢れる胡麻切り蕎麦をお楽しみください!昼はお得なランチ、夜は旨い肴とお酒をゆっくりお楽しみいただける本格蕎麦居酒屋です。自慢の『胡麻切り蕎麦』はもちろん、定食や御膳メニューも豊富にご用意。特に『犬鳴豚』など、近畿地区の地元ブランドも積極的に採り入れたお料理が大変好評をいただいております。歓送迎会、二次会など各種ご宴会も承り中。お得な飲み放題コースもご用意しています。ぜひご利用ください!

結構なボリュームだったが、せっかくの食べ放題なので、そばは2枚追加した。そば1枚=約180gと見た(店員さんによると1枚=約250g)。540g(=180g×3枚)のそばと天ぷら、せいろご飯をいただいたことになる。私の場合は1食に300~500gほど食べるが、540gのそばと天ぷらとご飯は、明らかにカロリーオーバーである、反省。なお当ブログの人気記事「そばの適量」も、あわせてお読みいただきたい。

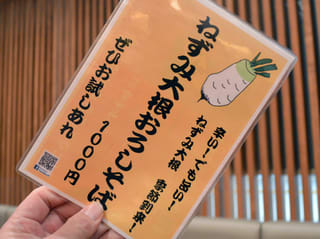

11月28日(土)は「飛騨ざるそば 蕎麦正(そばしょう)なかや」(岐阜県飛騨市古川町三之町1-16)。このお店は2回目だ(初回は、こちら)。今回はちょうど新そばの季節に間に合ったので、香り高いそばをお腹一杯いただいた。。飛騨市の観光サイトには、

飛騨荘川産のあらびき粉を奥飛騨原水を使って打った本格手打ち蕎麦。蕎麦本来の甘みと香りをお楽しみ頂くため、一口目はアンデス岩塩で、二口目は飛騨数河産本わさびでお試しください。また当店の「つゆ」には、辛味大根を添えると格別です。

12月25日(金)は長野駅ビルの「食楽彩々 そば処 みよ田」(長野市南千歳1丁目22番地6 MIDORI長野3F)。以前訪ねたときとは場所が変わりメニューが増え、コンセプトも「通のそば屋」から「ファミリー向け」に変えたようだ。ここは日穀製粉株式会社のアンテナショップである。ざるそば(大)と天丼(小)で、腹ごしらえした。食べログには、

【長野駅ビル3階の好立地】信州蕎麦や信州牛、信州名物が堪能できる店。

自社製麺のこだわりの蕎麦は県内外にファン多数。

長野駅ビル内にある日穀製粉直営そば店。良質の蕎麦の実を丹念に自社製粉・自社製麺したこだわりそば「セイロ」680円や、長野の旬の野菜を使った「季節の天麩羅」780円、がっつり信州の味を堪能したいときは、そばと信州プレミアム牛がセットになった「信州プレミアム牛の味噌すき焼き御膳」1,320円など、どんな食欲にもお応えできるメニューをご用意しております。また、「信州の地酒」500円/杯も豊富にご用意しておりますので、「野沢菜漬」300円や「やきみそ」380円を肴に一杯いかがでしょうか? カウンターはもちろんお座敷席もございます。こだわりの料理と共にゆったりおくつろぎのひと時をお過ごしください。

翌12月26日(土)は朝食に信州・上田駅ビル1階のカウンター店「ちくま・そば処」(長野県上田市天神1)を訪ねた。ここの麺は40円プラスで「特上」になる。これは町なかのそば屋に匹敵する美味しいそばだった。さすがに本場は違う。

12月26日(土)のランチは上田駅から北東約500mの「刀屋(かたなや)」。故池波正太郎お気に入りの店だ。じゃらんネットによると、

コシのある二八そばに、やや辛めのつゆがぴったり合う。そばの盛りは大・中・小と選べるが並みでも一般の大盛ほどのボリュームだ。また、味噌ベースになめこ・削り節を入れ、だし汁で割ったものでそばを頂く、『真田そば』が人気。冬限定の青い大根おろしが付く、『おろしそば』も美味だ。太めのしっかりしたコシ食べ応え満点のそば。

というわけで、今年もたくさんのそばをいただいた。引き続き来年も、せいぜい美味しいそばを食べ、当ブログで紹介させていただきます!

※トップ写真は、「飛騨ざるそば 蕎麦正 なかや」(飛騨市古川町)の新そば

1月25日(日)は東京「室町 紅葉川」(東京都中央区日本橋室町1-2-4 三越SDビル 1F)。さすが三越も近い日本橋室町という土地柄か、上品なお客さんが多い。お店のHPには、

毎日、店頭の石臼で挽き立ての粉で香り高いそばを目指して、打っています。そばの実が芽を出すために必要な胚芽の部分もしっかりと挽き込んでおります。そばの香りは、その生命力を伝えるセンサーの一つとして多くのそば好きを創り出していると思います。

「江戸わずらい」というのをご存知でしょうか?白米食が普及した江戸で、「脚気」が江戸地域の特殊病だったそうです。ビタミンB1を豊富に含むそばがそれ故に江戸で大流行した理由の一つではないかと言われています。

紅葉川は、現代の、血液ドロドロ、心臓キュンキュン、血管ボキボキの「全身の脚気」をそばを鎧に豆類を盾に青菜を槍に御客様と共に戦い抜く覚悟です。多くの人とこれからの「長寿」を創造できる紅葉川の暖簾を揚げることが出来ることに深く感謝します。

次は11月24日(火)まで飛ぶ。遅いランチに「京都高台寺 天風 斑鳩店」(奈良県生駒郡斑鳩町龍田西7-3-4)にお邪魔した。もとはうどん屋だったように思うが、いつの間にかそば屋になっていた。飛び込みで入りメニューを開くと「生そば食べ放題 まんぷく蕎麦セット」1,274円(税込み)が目に飛び込んできた。ご飯がついているので、そんなには食べられないと思ったが、これを注文した。ぐるなびには、

「打ちたて」「茹でたて」「締めたて」の本格蕎麦処。胡麻の香り溢れる胡麻切り蕎麦をお楽しみください!昼はお得なランチ、夜は旨い肴とお酒をゆっくりお楽しみいただける本格蕎麦居酒屋です。自慢の『胡麻切り蕎麦』はもちろん、定食や御膳メニューも豊富にご用意。特に『犬鳴豚』など、近畿地区の地元ブランドも積極的に採り入れたお料理が大変好評をいただいております。歓送迎会、二次会など各種ご宴会も承り中。お得な飲み放題コースもご用意しています。ぜひご利用ください!

結構なボリュームだったが、せっかくの食べ放題なので、そばは2枚追加した。そば1枚=約180gと見た(店員さんによると1枚=約250g)。540g(=180g×3枚)のそばと天ぷら、せいろご飯をいただいたことになる。私の場合は1食に300~500gほど食べるが、540gのそばと天ぷらとご飯は、明らかにカロリーオーバーである、反省。なお当ブログの人気記事「そばの適量」も、あわせてお読みいただきたい。

11月28日(土)は「飛騨ざるそば 蕎麦正(そばしょう)なかや」(岐阜県飛騨市古川町三之町1-16)。このお店は2回目だ(初回は、こちら)。今回はちょうど新そばの季節に間に合ったので、香り高いそばをお腹一杯いただいた。。飛騨市の観光サイトには、

飛騨荘川産のあらびき粉を奥飛騨原水を使って打った本格手打ち蕎麦。蕎麦本来の甘みと香りをお楽しみ頂くため、一口目はアンデス岩塩で、二口目は飛騨数河産本わさびでお試しください。また当店の「つゆ」には、辛味大根を添えると格別です。

12月25日(金)は長野駅ビルの「食楽彩々 そば処 みよ田」(長野市南千歳1丁目22番地6 MIDORI長野3F)。以前訪ねたときとは場所が変わりメニューが増え、コンセプトも「通のそば屋」から「ファミリー向け」に変えたようだ。ここは日穀製粉株式会社のアンテナショップである。ざるそば(大)と天丼(小)で、腹ごしらえした。食べログには、

【長野駅ビル3階の好立地】信州蕎麦や信州牛、信州名物が堪能できる店。

自社製麺のこだわりの蕎麦は県内外にファン多数。

長野駅ビル内にある日穀製粉直営そば店。良質の蕎麦の実を丹念に自社製粉・自社製麺したこだわりそば「セイロ」680円や、長野の旬の野菜を使った「季節の天麩羅」780円、がっつり信州の味を堪能したいときは、そばと信州プレミアム牛がセットになった「信州プレミアム牛の味噌すき焼き御膳」1,320円など、どんな食欲にもお応えできるメニューをご用意しております。また、「信州の地酒」500円/杯も豊富にご用意しておりますので、「野沢菜漬」300円や「やきみそ」380円を肴に一杯いかがでしょうか? カウンターはもちろんお座敷席もございます。こだわりの料理と共にゆったりおくつろぎのひと時をお過ごしください。

翌12月26日(土)は朝食に信州・上田駅ビル1階のカウンター店「ちくま・そば処」(長野県上田市天神1)を訪ねた。ここの麺は40円プラスで「特上」になる。これは町なかのそば屋に匹敵する美味しいそばだった。さすがに本場は違う。

12月26日(土)のランチは上田駅から北東約500mの「刀屋(かたなや)」。故池波正太郎お気に入りの店だ。じゃらんネットによると、

コシのある二八そばに、やや辛めのつゆがぴったり合う。そばの盛りは大・中・小と選べるが並みでも一般の大盛ほどのボリュームだ。また、味噌ベースになめこ・削り節を入れ、だし汁で割ったものでそばを頂く、『真田そば』が人気。冬限定の青い大根おろしが付く、『おろしそば』も美味だ。太めのしっかりしたコシ食べ応え満点のそば。

というわけで、今年もたくさんのそばをいただいた。引き続き来年も、せいぜい美味しいそばを食べ、当ブログで紹介させていただきます!