待ちに待った冊子が、ついに完成した!『なら記紀・万葉名所図会-壬申の乱編-』だ。今年は、壬申の乱1350年の記念年である。なお壬申の乱とは、『デジタル大辞泉』によると、

※トップ画像は、冊子P16~17

壬申(じんしん)の年にあたる672年、天智天皇の弟の大海人皇子(おおあまのおうじ)と天皇の長子である大友皇子が、皇位継承をめぐって起こした内乱。大友皇子は敗北して自殺し、翌年、大海人皇子は即位して天武天皇となった。

冊子は、この古代最大の内乱のゆかりの地を訪ねるのに、格好のガイドブックとなっている。内容は、冊子を入手しなくても、「電子ブック」で読むことができる。県文化資源係(文化・教育・くらし創造部文化資源活用課)の報道資料(末尾に全容を記載)から一部を抜粋すると、

2022年は、壬申の乱1350年の節目にあたる年であり、奈良県では「壬申の乱」をテーマとする様々な取組を展開しているところです。この度、『なら記紀・万葉名所図会-壬申の乱編-』が完成しました。壬申の乱の「名所」を訪ねる資料として、ぜひご活用ください。

冊子の特徴

・一人でも多くの方々に気軽に奈良県内の歴史文化資源に触れてもらいたいとの思いから、多彩な風景写真や『万葉集』の引用などを掲載し、壬申の乱の「名所」を魅力的に紹介しています。

・壬申の乱の「名所」は厳密に場所を特定せずに、壬申の乱に興味を持って奈良県内を周遊してもらうことを目的に選定しました。

発行部数 50,000部

配布場所 県文化資源活用課、県内市町村観光振興等担当課、県内観光協会、奈良まほろば館等

※11月1日より配布開始

※電子ブック版『なら記紀・万葉名所図会-壬申の乱編-』を「なら記紀・万葉HP」にて公開しました。ぜひご覧ください。

URL:https://www3.pref.nara.jp/miryoku/narakikimanyo/manabu/meisyo/

早速私はこの冊子を入手し、奈良シニア大学の授業などで使わせていただく予定である。皆さんもぜひ、お手に取ってこの力作をご覧ください!

※トップ画像は、冊子P16~17

壬申(じんしん)の年にあたる672年、天智天皇の弟の大海人皇子(おおあまのおうじ)と天皇の長子である大友皇子が、皇位継承をめぐって起こした内乱。大友皇子は敗北して自殺し、翌年、大海人皇子は即位して天武天皇となった。

冊子は、この古代最大の内乱のゆかりの地を訪ねるのに、格好のガイドブックとなっている。内容は、冊子を入手しなくても、「電子ブック」で読むことができる。県文化資源係(文化・教育・くらし創造部文化資源活用課)の報道資料(末尾に全容を記載)から一部を抜粋すると、

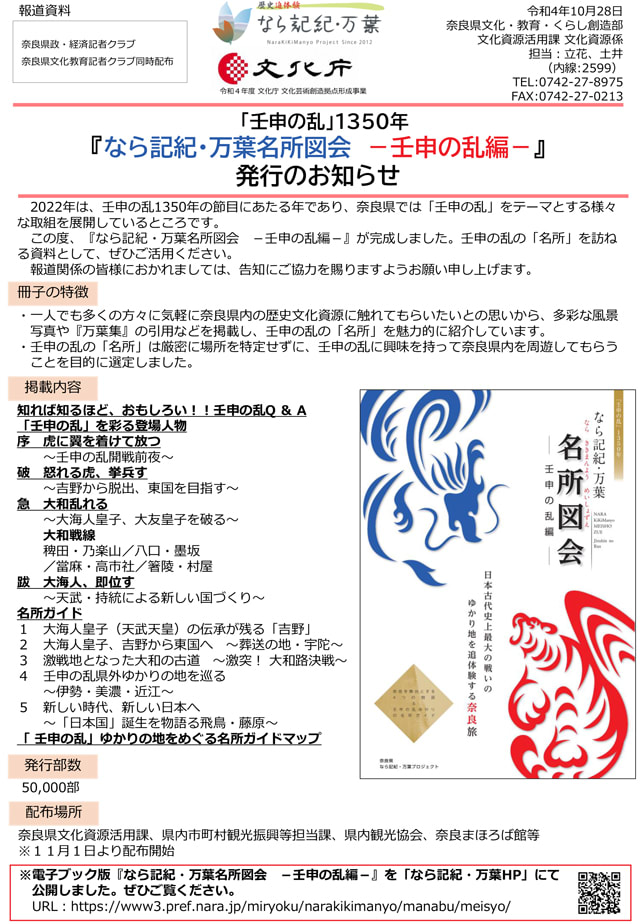

「壬申の乱」1350年

『なら記紀・万葉名所図会-壬申の乱編-』

発行のお知らせ

『なら記紀・万葉名所図会-壬申の乱編-』

発行のお知らせ

2022年は、壬申の乱1350年の節目にあたる年であり、奈良県では「壬申の乱」をテーマとする様々な取組を展開しているところです。この度、『なら記紀・万葉名所図会-壬申の乱編-』が完成しました。壬申の乱の「名所」を訪ねる資料として、ぜひご活用ください。

冊子の特徴

・一人でも多くの方々に気軽に奈良県内の歴史文化資源に触れてもらいたいとの思いから、多彩な風景写真や『万葉集』の引用などを掲載し、壬申の乱の「名所」を魅力的に紹介しています。

・壬申の乱の「名所」は厳密に場所を特定せずに、壬申の乱に興味を持って奈良県内を周遊してもらうことを目的に選定しました。

発行部数 50,000部

配布場所 県文化資源活用課、県内市町村観光振興等担当課、県内観光協会、奈良まほろば館等

※11月1日より配布開始

※電子ブック版『なら記紀・万葉名所図会-壬申の乱編-』を「なら記紀・万葉HP」にて公開しました。ぜひご覧ください。

URL:https://www3.pref.nara.jp/miryoku/narakikimanyo/manabu/meisyo/

早速私はこの冊子を入手し、奈良シニア大学の授業などで使わせていただく予定である。皆さんもぜひ、お手に取ってこの力作をご覧ください!