天理市布留(ふる)町の「石上神宮(いそのかみじんぐう)」が、公式サイトを作られた(仮運用中。正式スタートは12月1日)。「古事記完成1300年」を来年(2012年)に控え、良いタイミングである。同HPの歴史(ご由緒)によると《当神宮は、日本最古の神社の一つで、武門の棟梁たる物部氏の総氏神として古代信仰の中でも特に異彩を放ち、健康長寿・病気平癒・除災招福・百事成就の守護神として信仰されてきました》。

※トップ写真の鶏は、「筆まめVer.8」より拝借。同神宮の境内には、たくさんの鶏がいる

《総称して石上大神(いそのかみのおおかみ)と仰がれる御祭神は、第10代崇神天皇7年に現地、石上布留(ふる)の高庭(たかにわ)に祀られました。古典には「石上神宮」「石上振神宮(いそのかみふるじんぐう)」「石上坐布都御魂神社(いそのかみにますふつのみたまじんじゃ)」等と記され、この他「石上社」「布留社」とも呼ばれていました。平安時代後期、白河天皇は当神宮を殊に崇敬され、現在の拝殿(国宝)は天皇が宮中の神嘉殿(しんかでん)を寄進されたものと伝えています》。

《当神宮にはかつては本殿がなく、拝殿後方の禁足地(きんそくち)を御本地(ごほんち)と称し、その中央に主祭神が埋斎され、諸神は拝殿に配祀されていました。明治7年菅政友(かんまさとも)大宮司により禁足地が発掘され、御神体の出御を仰ぎ、大正2年御本殿が造営されました。禁足地は現在も「布留社」と刻まれた剣先状石瑞垣で囲まれ、昔の佇まいを残しています》。

※画像は「楽々はがき2009」より

同神宮の主祭神は「布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)」である。HPのご祭神(ご参拝の案内)によると《当神宮の主祭神で、国土平定に偉功をたてられた神剣「韴霊(ふつのみたま)」に宿られる御霊威を称えて布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)と申し上げます。韴霊とは、古事記・日本書紀に見える国譲りの神話に登場される武甕雷神(たけみかづちのかみ)がお持ちになられていた剣です》。

《またその後では、神武(じんむ)天皇が初代天皇として橿原宮にて御即位されるのに際し、無事大和(奈良県)にご到着されるのをお助けになられた剣でもあります。神武天皇は御即位された後、その御功績を称えられ、物部氏の遠祖 宇摩志麻治命(うましまじのみこと)に命じて宮中にてお祀りされました。第10代崇神天皇の7年に勅命によって、物部氏の祖 伊香色雄命(いかがしこおのみこと)が現地、石上布留高庭(いそのかみふるのたかにわ)にお遷ししてお祀りしたのが当神宮の創めです》。

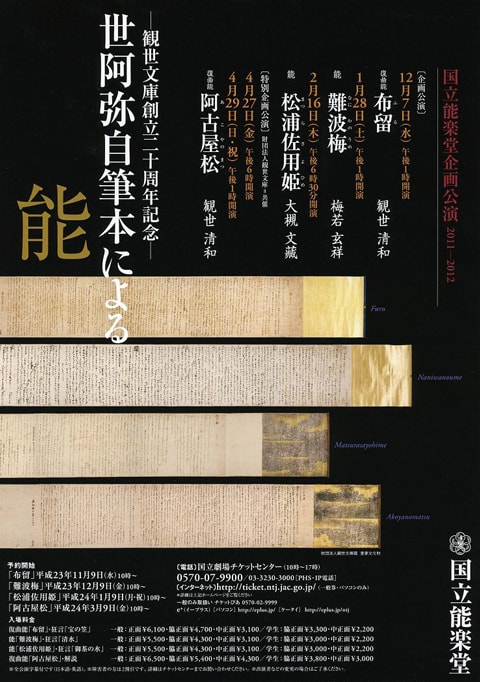

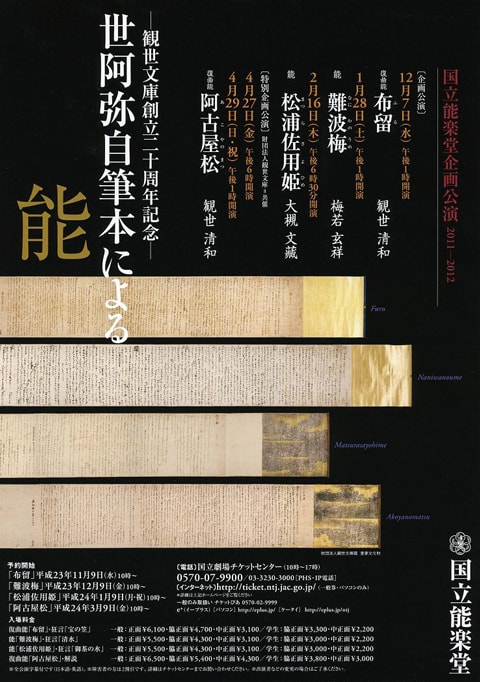

ちょうど12/7(水)には、同神宮を題材としたお能「布留」が上演される。国立能楽堂の「企画公演」(観世文庫創立20周年記念 世阿弥自筆本による能)である。《当神宮を題材とした能「布留(ふる)」が、12月7日(水)東京の国立能楽堂で公演されます。能「布留」は、能の大成者とされる世阿弥(ぜあみ)の作となり、応永35年(1428)の奥書をもつ世阿弥直筆の本が観世宗家に伝来し、国の重要文化財に指定されています。今回、財団法人観世文庫創立20周年記念事業として「世阿弥直筆本による能」と題して、観世流宗家により上演されます》。

《この能は、複式夢幻能となり、当神宮の縁起を語り、女人が川で布を洗っているとその布に、川上から流れてきた剣が留まったという「布留」の地名の由来譚が説かれ、後シテが登場、神の正体が現れ、最後に神舞を舞い納めるというもので、今回宗家による復曲能となります。興味ある方は、国立能楽堂<東京都渋谷区千駄ヶ谷 TEL03(3423)1331(代)>にお問い合わせください》。

公式HPには「境内MAP」(石上神宮の歩き方)、「石上神宮フォトログ」(山の辺の杜から)、「山の辺の道[春夏秋冬]」(周辺ガイド&花ごよみ)など、楽しいページが満載である。写真がきれいだし、印刷用のPDFデータも簡単にダウンロードできる。記紀に登場する「日本最古の神社の一つ」が作られた最新の公式サイト、ぜひご覧になり、多くの方にお参りいただきたい。

※トップ写真の鶏は、「筆まめVer.8」より拝借。同神宮の境内には、たくさんの鶏がいる

《総称して石上大神(いそのかみのおおかみ)と仰がれる御祭神は、第10代崇神天皇7年に現地、石上布留(ふる)の高庭(たかにわ)に祀られました。古典には「石上神宮」「石上振神宮(いそのかみふるじんぐう)」「石上坐布都御魂神社(いそのかみにますふつのみたまじんじゃ)」等と記され、この他「石上社」「布留社」とも呼ばれていました。平安時代後期、白河天皇は当神宮を殊に崇敬され、現在の拝殿(国宝)は天皇が宮中の神嘉殿(しんかでん)を寄進されたものと伝えています》。

《当神宮にはかつては本殿がなく、拝殿後方の禁足地(きんそくち)を御本地(ごほんち)と称し、その中央に主祭神が埋斎され、諸神は拝殿に配祀されていました。明治7年菅政友(かんまさとも)大宮司により禁足地が発掘され、御神体の出御を仰ぎ、大正2年御本殿が造営されました。禁足地は現在も「布留社」と刻まれた剣先状石瑞垣で囲まれ、昔の佇まいを残しています》。

※画像は「楽々はがき2009」より

同神宮の主祭神は「布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)」である。HPのご祭神(ご参拝の案内)によると《当神宮の主祭神で、国土平定に偉功をたてられた神剣「韴霊(ふつのみたま)」に宿られる御霊威を称えて布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)と申し上げます。韴霊とは、古事記・日本書紀に見える国譲りの神話に登場される武甕雷神(たけみかづちのかみ)がお持ちになられていた剣です》。

《またその後では、神武(じんむ)天皇が初代天皇として橿原宮にて御即位されるのに際し、無事大和(奈良県)にご到着されるのをお助けになられた剣でもあります。神武天皇は御即位された後、その御功績を称えられ、物部氏の遠祖 宇摩志麻治命(うましまじのみこと)に命じて宮中にてお祀りされました。第10代崇神天皇の7年に勅命によって、物部氏の祖 伊香色雄命(いかがしこおのみこと)が現地、石上布留高庭(いそのかみふるのたかにわ)にお遷ししてお祀りしたのが当神宮の創めです》。

ちょうど12/7(水)には、同神宮を題材としたお能「布留」が上演される。国立能楽堂の「企画公演」(観世文庫創立20周年記念 世阿弥自筆本による能)である。《当神宮を題材とした能「布留(ふる)」が、12月7日(水)東京の国立能楽堂で公演されます。能「布留」は、能の大成者とされる世阿弥(ぜあみ)の作となり、応永35年(1428)の奥書をもつ世阿弥直筆の本が観世宗家に伝来し、国の重要文化財に指定されています。今回、財団法人観世文庫創立20周年記念事業として「世阿弥直筆本による能」と題して、観世流宗家により上演されます》。

《この能は、複式夢幻能となり、当神宮の縁起を語り、女人が川で布を洗っているとその布に、川上から流れてきた剣が留まったという「布留」の地名の由来譚が説かれ、後シテが登場、神の正体が現れ、最後に神舞を舞い納めるというもので、今回宗家による復曲能となります。興味ある方は、国立能楽堂<東京都渋谷区千駄ヶ谷 TEL03(3423)1331(代)>にお問い合わせください》。

公式HPには「境内MAP」(石上神宮の歩き方)、「石上神宮フォトログ」(山の辺の杜から)、「山の辺の道[春夏秋冬]」(周辺ガイド&花ごよみ)など、楽しいページが満載である。写真がきれいだし、印刷用のPDFデータも簡単にダウンロードできる。記紀に登場する「日本最古の神社の一つ」が作られた最新の公式サイト、ぜひご覧になり、多くの方にお参りいただきたい。