NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は『奈良百寺巡礼』(京阪奈新書)の刊行を記念して毎週木曜日、毎日新聞奈良版に「やまと百寺参り」を掲載しているが、いよいよこの日(2021.3.25)が最終回となった。来週からは「かるたで知るなら」のタイトルで、奈良まほろばソムリエの会が制作した「奈良まほろばかるた」の札を紹介する。

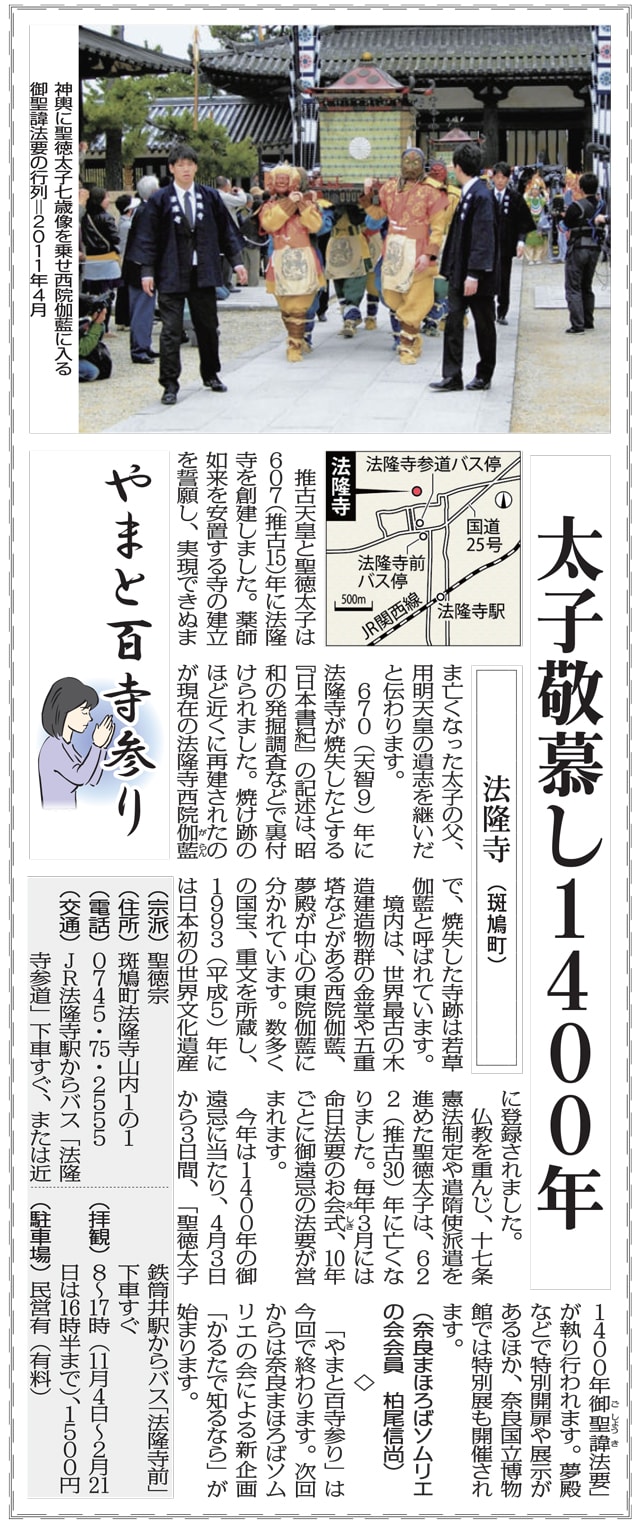

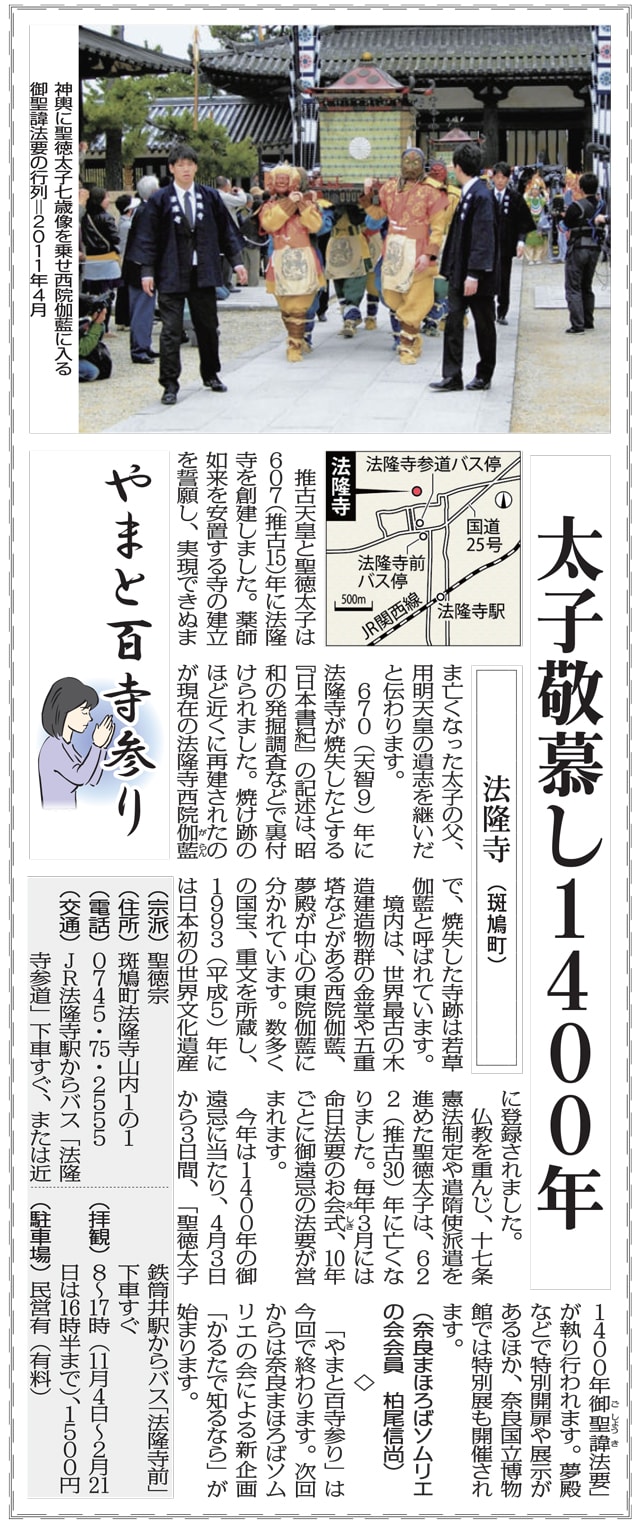

※トップ写真は神輿に聖徳太子七歳像を乗せ伽藍に入る御聖諱法要の行列=2011年4月

「やまと百寺参り」、最終回にふさわしく、今年の「聖徳太子1400年御遠忌(ごおんき)」にちなみ、法隆寺の太子の命日法要を紹介する。執筆者は香芝市在住で、斑鳩の里観光ボランティアの会にも所属する柏尾信尚さんである。今年4月3日(土)~5日(月)の「聖徳太子1400年御聖諱(ごしょうき)法要」は必見である(お寺のHPは、こちら)。では、記事全文を紹介する。

推古天皇と聖徳太子は607(推古天皇15)年に法隆寺を創建しました。薬師如来を安置する寺の建立を誓願し、実現できぬまま亡くなった太子の父、用明天皇の遺志を継いだと伝わります。

670(天智天皇9)年に法隆寺が焼失したとする『日本書紀』の記述は、昭和の発掘調査などで裏付けられました。焼け跡のほど近くに再建されたのが現在の法隆寺西院伽藍(がらん)で、焼失した寺跡は若草伽藍と呼ばれています。

境内は、世界最古の木造建造物群の金堂や五重塔などがある西院伽藍、夢殿が中心の東院伽藍に分かれています。数多くの国宝、重文を所蔵し、1993(平成5)年には日本初の世界文化遺産に登録されました。

仏教を重んじ、十七条憲法制定や遣隋使派遣を進めた聖徳太子は、622(推古天皇30)年に亡くなりました。毎年3月には命日法要のお会式(えしき)、10年ごとに御遠忌(ごおんき)の法要が営まれます。今年は1400年の御遠忌に当たり、4月3日から3日間、「聖徳太子1400年御聖諱(ごしょうき)法要」が執り行われます。夢殿などで特別開扉や展示があるほか、奈良国立博物館では特別展も開催されます。(奈良まほろばソムリエの会会員 柏尾信尚)

(宗 派)聖徳宗

(住 所)斑鳩町法隆寺山内1の1

(電 話)0745・75・2555

(交 通)JR法隆寺駅からバス「法隆寺参道」下車すぐ、または近鉄筒井駅からバス「法隆寺

前」下車すぐ

(拝 観)8~17時(11月4日〜2月21日は16時半まで)、1500円

(駐車場)民営有(有料)

※トップ写真は神輿に聖徳太子七歳像を乗せ伽藍に入る御聖諱法要の行列=2011年4月

「やまと百寺参り」、最終回にふさわしく、今年の「聖徳太子1400年御遠忌(ごおんき)」にちなみ、法隆寺の太子の命日法要を紹介する。執筆者は香芝市在住で、斑鳩の里観光ボランティアの会にも所属する柏尾信尚さんである。今年4月3日(土)~5日(月)の「聖徳太子1400年御聖諱(ごしょうき)法要」は必見である(お寺のHPは、こちら)。では、記事全文を紹介する。

推古天皇と聖徳太子は607(推古天皇15)年に法隆寺を創建しました。薬師如来を安置する寺の建立を誓願し、実現できぬまま亡くなった太子の父、用明天皇の遺志を継いだと伝わります。

670(天智天皇9)年に法隆寺が焼失したとする『日本書紀』の記述は、昭和の発掘調査などで裏付けられました。焼け跡のほど近くに再建されたのが現在の法隆寺西院伽藍(がらん)で、焼失した寺跡は若草伽藍と呼ばれています。

境内は、世界最古の木造建造物群の金堂や五重塔などがある西院伽藍、夢殿が中心の東院伽藍に分かれています。数多くの国宝、重文を所蔵し、1993(平成5)年には日本初の世界文化遺産に登録されました。

仏教を重んじ、十七条憲法制定や遣隋使派遣を進めた聖徳太子は、622(推古天皇30)年に亡くなりました。毎年3月には命日法要のお会式(えしき)、10年ごとに御遠忌(ごおんき)の法要が営まれます。今年は1400年の御遠忌に当たり、4月3日から3日間、「聖徳太子1400年御聖諱(ごしょうき)法要」が執り行われます。夢殿などで特別開扉や展示があるほか、奈良国立博物館では特別展も開催されます。(奈良まほろばソムリエの会会員 柏尾信尚)

(宗 派)聖徳宗

(住 所)斑鳩町法隆寺山内1の1

(電 話)0745・75・2555

(交 通)JR法隆寺駅からバス「法隆寺参道」下車すぐ、または近鉄筒井駅からバス「法隆寺

前」下車すぐ

(拝 観)8~17時(11月4日〜2月21日は16時半まで)、1500円

(駐車場)民営有(有料)