NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は『奈良百寺巡礼』(京阪奈新書)の刊行を記念して毎週木曜日、毎日新聞奈良版に「やまと百寺参り」を連載している。先々週(2020.5.21)に掲載されたのは、「句碑にしのぶ幻の大寺/内山永久寺跡(天理市)」、筆者は大和郡山市在住の岡田充弘(あつひろ)さんだ。

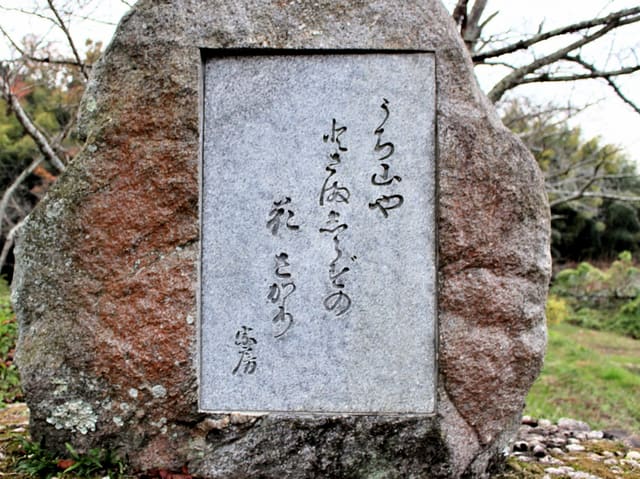

※トップ写真は、本堂池畔に立つ芭蕉の句碑(内山永久寺跡)

今は池が残るだけだが、かつては「西の日光」といわれるほど栄えた大寺院だった。それが明治初年、建物はおろか、参道の石までがはぎ取られたのだった。 《明治の太政官政権の勇み足の最大のものは、廃仏毀釈だった。慶応4年(1868)旧暦3月17日、全国の「社僧」に対し、復飾(髪をのばし、俗体に還ること)を命じた》(司馬遼太郎『街道をゆく24』)。

「神仏習合を改め、神仏を分離せよ」という命令が拡大解釈され、廃仏毀釈(きしゃく)というトンでもないことが起た。その象徴が内山永久寺だったのである。ただし異説があり、西山厚氏は「廃仏毀釈によって壊されたのではなく、僧侶が石上神宮に集団転職して打ち捨てられて寂れた」としている。では記事全文を紹介する。

山の辺の道を歩くと突然現れる大きな池、これが本堂池です。かつてここには廃仏毀釈で消えた幻の大寺、内山永久寺が建っていました。阿弥陀如来を本尊とする真言宗古義派の寺院で、多くのお堂や塔がありましたが、明治維新後に絶えました。

池の北西寄りには、松尾芭蕉の「内山や外様知らずの花ざかり」の句碑が立っています。芭蕉が訪れた頃は、西の日光といわれるほど栄えた大寺院でした。その面影は本堂池のほか、『太平記』に後醍醐天皇が吉野に移る際に立ち寄ったと記される「萱(かや)の御所」跡の碑に、しのぶことができます。また山の辺の道を北に行った石上神宮に鎮守社の拝殿が、出雲武雄神社の拝殿(国宝)として移築され現存しています。

寺が絶えたことによって散失した寺宝は、各地の寺院や美術館に伝わり、東大寺の持国天、多聞天像(いずれも重文)をはじめ名品ぞろいです。これら移築建物や旧蔵の寺宝からも、往時の繁栄ぶりがうかがえます。(奈良まほろばソムリエの会会員 岡田充弘)

(住 所)天理市杣之内町

(電 話)無

(交 通)JR・近鉄天理駅からバス「勾田」下車徒歩約30分

(拝 観)自由

(駐車場)無

※トップ写真は、本堂池畔に立つ芭蕉の句碑(内山永久寺跡)

今は池が残るだけだが、かつては「西の日光」といわれるほど栄えた大寺院だった。それが明治初年、建物はおろか、参道の石までがはぎ取られたのだった。 《明治の太政官政権の勇み足の最大のものは、廃仏毀釈だった。慶応4年(1868)旧暦3月17日、全国の「社僧」に対し、復飾(髪をのばし、俗体に還ること)を命じた》(司馬遼太郎『街道をゆく24』)。

「神仏習合を改め、神仏を分離せよ」という命令が拡大解釈され、廃仏毀釈(きしゃく)というトンでもないことが起た。その象徴が内山永久寺だったのである。ただし異説があり、西山厚氏は「廃仏毀釈によって壊されたのではなく、僧侶が石上神宮に集団転職して打ち捨てられて寂れた」としている。では記事全文を紹介する。

山の辺の道を歩くと突然現れる大きな池、これが本堂池です。かつてここには廃仏毀釈で消えた幻の大寺、内山永久寺が建っていました。阿弥陀如来を本尊とする真言宗古義派の寺院で、多くのお堂や塔がありましたが、明治維新後に絶えました。

池の北西寄りには、松尾芭蕉の「内山や外様知らずの花ざかり」の句碑が立っています。芭蕉が訪れた頃は、西の日光といわれるほど栄えた大寺院でした。その面影は本堂池のほか、『太平記』に後醍醐天皇が吉野に移る際に立ち寄ったと記される「萱(かや)の御所」跡の碑に、しのぶことができます。また山の辺の道を北に行った石上神宮に鎮守社の拝殿が、出雲武雄神社の拝殿(国宝)として移築され現存しています。

寺が絶えたことによって散失した寺宝は、各地の寺院や美術館に伝わり、東大寺の持国天、多聞天像(いずれも重文)をはじめ名品ぞろいです。これら移築建物や旧蔵の寺宝からも、往時の繁栄ぶりがうかがえます。(奈良まほろばソムリエの会会員 岡田充弘)

(住 所)天理市杣之内町

(電 話)無

(交 通)JR・近鉄天理駅からバス「勾田」下車徒歩約30分

(拝 観)自由

(駐車場)無