水曜日(1/25)のランチタイムに、「四季彩 鮨楽」(すしらく・奈良市法蓮町415-5)を訪ねた。一条通り沿いで、24号バイパスとの交差点から少し東へ行き、踏切を渡ったすぐ南側、要は「くるみの木」の斜め向かいである(お店のHPは、こちら)。一条高校の藤原和博校長ご推奨のお寿司屋さんだ。

以前、偶然ここで藤原校長にお目にかかったという会社の先輩のT村さんと訪ねた。お店の横のやや狭い駐車場に車を駐めて入店すると、T村さんは先に到着していた。T村さんのオーダーは、スタートしたばかりの新作ランチメニュー「気まぐれまかない丼」(650円 以下、お値段は全て税込み)と別途「コーヒー+プチデザート」200円。

私は1,296円の「鮨楽ランチ」(小鉢、サラダ、鮨8カン、赤だし、茶碗蒸し)をオーダー。この鮨楽ランチは、藤原校長お気に入りのメニューだそうだ。お店のHPによると、

場所は、ムッシュおおつかのお隣りだった

鮨職人が握る本格鮨を「町の寿司屋」で気軽にお楽しみください。

シャリは奈良では珍しい「赤酢」を使い、香りあるまろやかな「優しい味」と評判のこだわりの味となっております。ネタは魚の楽しさを知っていただきたい為、市場でも取り扱いの少ない珍しい魚を積極的に仕入れております。他店では味わえない個性ある「こだわりの鮨」をお楽しみください。一人で調理していますので、支度にお時間がかかる場合がございます。お急ぎの方はお電話でのご予約をおすすめしております。

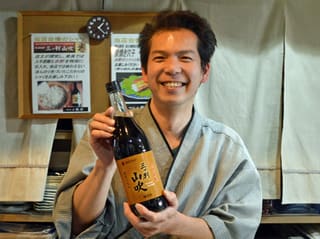

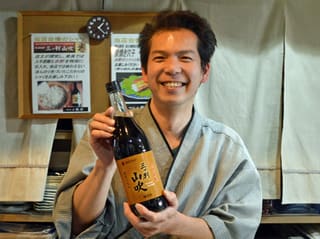

ミツカンの赤酢を手にするイケメンのオーナー&店長の森村義明さん

赤酢のシャリ

米は奈良県産『ひのひかり』を使用。寿司に最適な「水分の少ない古米こまい 」を精米後3日以内に3升釜(しょうかま)を使い 1升づつ、ふっくらと炊きあげ、店主が独学で探究した関西では珍しい赤酢で仕込んだ『こだわりのシャリ』 。江戸時代に愛知県で誕生した伝統ある赤酢は熟成させた酒粕を原料として造られ、古来「江戸前寿司」では広く親しまれていました。戦後、赤酢を使用する 鮨店が減少しましたが近年、気鋭の若手鮨職人により江戸前寿司でも「赤酢のシャリ」が見直され人気が再加熱しています。

こちらはT村先輩の気まぐれまかない丼。とても美味しかったそうだ

自身も修行時代に探究し、関西では珍しいため、奈良では入手困難な赤酢を特別に仕入れて 試行錯誤した結果、赤酢の持つ深い味わいと旨味を利用し、一般的な寿司店のシャリよりも砂糖・塩・化学調味料の使用を控え、他店でよく経験する、塩分による「食後のノドの 渇き かわき 」が少ない、体にも優しい、ほんのり色付いた個性ある独自のシャリが完成しました。『優しい味』と評判の自慢のシャリをお楽しみください。

「鮨楽ランチ」(小鉢、サラダ、鮨8カン、赤だし、茶碗蒸し)、これがわずか1,296円(税込)!

鮮魚

当店では魚の楽しさを知っていただきたい為、市場でも取扱いの少ない「珍しい魚」を積極的に仕入れております。近年は『水槽から揚げたての活け魚が新鮮で美味しい』と言われていますが、魚を扱うプロの立場からは その風潮に危惧している方も多いかと思います。『肉は腐りかけが熟成されて旨い』という認識は広く知られていますが魚も同じ様に丁寧に管理されて熟成させた身質は格段に旨味が増しています。

事実、新鮮な鮪(まぐろ)を約1週間熟成させて鮨に握る関東の名店も多く存在します。当店ではネタケースを使用していますが適温管理を重視している為、鮮度落ちの早い鮮魚はネタケースには入れずに、温度変化の少ない大型冷蔵庫で保管しております。店内おすすめボードをご覧いただき、興味のある魚などあれば気軽にお申しつけください。 また養殖魚も研究が進み大変味の良いものも増えましたが、やはり自然界で荒波にもまれ、栄養豊富な自然の 餌を食べて育った繊細な味には勝てません。人間の都合でいつでも手に入る養殖魚とは違い、自然界からの恵み「一期一会の出会い」を お楽しみいただければ嬉しく思います。

別注の絶品!炭焼き穴子。以前『ぱ~ぷる』(2013年9月号)で、海龍王寺の石川重元住職が絶賛していた

伝統の味 炭焼き穴子

兵庫県明石魚(うお)の棚商店街 創業明治5年の林喜商店 (はやきしょうてん) さんからの直送仕入で注文後、焼きたてを提供しています。 2009年5月 当店の開業(6月29日)直前に店主自ら旨いものを探して訪れた 魚の棚商店街の老舗。職業柄 (がら)いろいろな「焼き穴子」には出会っていましたが個人的には「焼き穴子」は、それほど好きではなく林喜商店さんで焼き立てを口にした時、独特の香ばしさと旨味に驚き「焼き穴子」で初めて感動しました。

このお皿は、店主ご自身の作品だそうだ

その場で店主にお会いして奈良で 鮨店を開業する事を伝え、直送を快諾していただきました。開業以来、当店自慢の逸品となっております。『赤酢のシャリ』との相性も良く、焼きたてを握り、当店では粉山椒をふってそのまま召し上がっていただいております。老舗専門店の本物の味を是非ご賞味ください。

T村先輩が「まかない丼」とセットにされたデザート。抹茶のゼリーがとても美味しそうだ

「鮨楽ランチ」は、とても美味しいし、この値段でこの味?と驚くほどのコストパフォーマンスだ。赤酢のシャリはマイルドで、とてもいい。ツンとくる刺激がないのだ。新作の「気まぐれまかない丼」、今回はざく切りのマグロに山芋とろろのコンビネーションで、絶妙のコラボ、スルスルと舌とノドを通って胃の腑にすべり込んだそうだ。次回は、ぜひこちらにチャレンジしたい。

香り高いコーヒー&いい味の手焼コーヒーカップとお皿

特別注文「炭焼き穴子」(1カン 356円)は、まさに味の芸術品。すき家の牛丼(並盛)1杯とほぼ同じ値段だか、これは食する価値がある。グルメの海龍王寺・石川住職が絶賛するはずである。このようなお寿司屋さんなら、いちど新大宮駅から10分ほど歩き、夜の部にもお邪魔したいと決心した。

お聞きするとご主人は、奈良ロイヤルホテルの「奈良まほろば歴史講座」(講師はNPO法人奈良まほろばソムリエの会・前理事長の小北博孝さん)も受講されているそうで、これには驚いた。しかも当ブログでその情報を仕入れられたとか。

T村先輩、藤原校長、ありがとうございました! ぜひ今度は夜の部でご一緒しましょう!

以前、偶然ここで藤原校長にお目にかかったという会社の先輩のT村さんと訪ねた。お店の横のやや狭い駐車場に車を駐めて入店すると、T村さんは先に到着していた。T村さんのオーダーは、スタートしたばかりの新作ランチメニュー「気まぐれまかない丼」(650円 以下、お値段は全て税込み)と別途「コーヒー+プチデザート」200円。

私は1,296円の「鮨楽ランチ」(小鉢、サラダ、鮨8カン、赤だし、茶碗蒸し)をオーダー。この鮨楽ランチは、藤原校長お気に入りのメニューだそうだ。お店のHPによると、

場所は、ムッシュおおつかのお隣りだった

鮨職人が握る本格鮨を「町の寿司屋」で気軽にお楽しみください。

シャリは奈良では珍しい「赤酢」を使い、香りあるまろやかな「優しい味」と評判のこだわりの味となっております。ネタは魚の楽しさを知っていただきたい為、市場でも取り扱いの少ない珍しい魚を積極的に仕入れております。他店では味わえない個性ある「こだわりの鮨」をお楽しみください。一人で調理していますので、支度にお時間がかかる場合がございます。お急ぎの方はお電話でのご予約をおすすめしております。

ミツカンの赤酢を手にするイケメンのオーナー&店長の森村義明さん

赤酢のシャリ

米は奈良県産『ひのひかり』を使用。寿司に最適な「水分の少ない古米こまい 」を精米後3日以内に3升釜(しょうかま)を使い 1升づつ、ふっくらと炊きあげ、店主が独学で探究した関西では珍しい赤酢で仕込んだ『こだわりのシャリ』 。江戸時代に愛知県で誕生した伝統ある赤酢は熟成させた酒粕を原料として造られ、古来「江戸前寿司」では広く親しまれていました。戦後、赤酢を使用する 鮨店が減少しましたが近年、気鋭の若手鮨職人により江戸前寿司でも「赤酢のシャリ」が見直され人気が再加熱しています。

こちらはT村先輩の気まぐれまかない丼。とても美味しかったそうだ

自身も修行時代に探究し、関西では珍しいため、奈良では入手困難な赤酢を特別に仕入れて 試行錯誤した結果、赤酢の持つ深い味わいと旨味を利用し、一般的な寿司店のシャリよりも砂糖・塩・化学調味料の使用を控え、他店でよく経験する、塩分による「食後のノドの 渇き かわき 」が少ない、体にも優しい、ほんのり色付いた個性ある独自のシャリが完成しました。『優しい味』と評判の自慢のシャリをお楽しみください。

「鮨楽ランチ」(小鉢、サラダ、鮨8カン、赤だし、茶碗蒸し)、これがわずか1,296円(税込)!

鮮魚

当店では魚の楽しさを知っていただきたい為、市場でも取扱いの少ない「珍しい魚」を積極的に仕入れております。近年は『水槽から揚げたての活け魚が新鮮で美味しい』と言われていますが、魚を扱うプロの立場からは その風潮に危惧している方も多いかと思います。『肉は腐りかけが熟成されて旨い』という認識は広く知られていますが魚も同じ様に丁寧に管理されて熟成させた身質は格段に旨味が増しています。

事実、新鮮な鮪(まぐろ)を約1週間熟成させて鮨に握る関東の名店も多く存在します。当店ではネタケースを使用していますが適温管理を重視している為、鮮度落ちの早い鮮魚はネタケースには入れずに、温度変化の少ない大型冷蔵庫で保管しております。店内おすすめボードをご覧いただき、興味のある魚などあれば気軽にお申しつけください。 また養殖魚も研究が進み大変味の良いものも増えましたが、やはり自然界で荒波にもまれ、栄養豊富な自然の 餌を食べて育った繊細な味には勝てません。人間の都合でいつでも手に入る養殖魚とは違い、自然界からの恵み「一期一会の出会い」を お楽しみいただければ嬉しく思います。

別注の絶品!炭焼き穴子。以前『ぱ~ぷる』(2013年9月号)で、海龍王寺の石川重元住職が絶賛していた

伝統の味 炭焼き穴子

兵庫県明石魚(うお)の棚商店街 創業明治5年の林喜商店 (はやきしょうてん) さんからの直送仕入で注文後、焼きたてを提供しています。 2009年5月 当店の開業(6月29日)直前に店主自ら旨いものを探して訪れた 魚の棚商店街の老舗。職業柄 (がら)いろいろな「焼き穴子」には出会っていましたが個人的には「焼き穴子」は、それほど好きではなく林喜商店さんで焼き立てを口にした時、独特の香ばしさと旨味に驚き「焼き穴子」で初めて感動しました。

このお皿は、店主ご自身の作品だそうだ

その場で店主にお会いして奈良で 鮨店を開業する事を伝え、直送を快諾していただきました。開業以来、当店自慢の逸品となっております。『赤酢のシャリ』との相性も良く、焼きたてを握り、当店では粉山椒をふってそのまま召し上がっていただいております。老舗専門店の本物の味を是非ご賞味ください。

T村先輩が「まかない丼」とセットにされたデザート。抹茶のゼリーがとても美味しそうだ

「鮨楽ランチ」は、とても美味しいし、この値段でこの味?と驚くほどのコストパフォーマンスだ。赤酢のシャリはマイルドで、とてもいい。ツンとくる刺激がないのだ。新作の「気まぐれまかない丼」、今回はざく切りのマグロに山芋とろろのコンビネーションで、絶妙のコラボ、スルスルと舌とノドを通って胃の腑にすべり込んだそうだ。次回は、ぜひこちらにチャレンジしたい。

香り高いコーヒー&いい味の手焼コーヒーカップとお皿

特別注文「炭焼き穴子」(1カン 356円)は、まさに味の芸術品。すき家の牛丼(並盛)1杯とほぼ同じ値段だか、これは食する価値がある。グルメの海龍王寺・石川住職が絶賛するはずである。このようなお寿司屋さんなら、いちど新大宮駅から10分ほど歩き、夜の部にもお邪魔したいと決心した。

お聞きするとご主人は、奈良ロイヤルホテルの「奈良まほろば歴史講座」(講師はNPO法人奈良まほろばソムリエの会・前理事長の小北博孝さん)も受講されているそうで、これには驚いた。しかも当ブログでその情報を仕入れられたとか。

T村先輩、藤原校長、ありがとうございました! ぜひ今度は夜の部でご一緒しましょう!