こんな耳寄りな制度ができた。本年6月19日(金)から7月31日(金)までの期間中、個人旅行で県内に宿泊された場合、1人1泊につき50%(上限5,000円)のキャッシュバック(返金)が受けられるのだ。県観光産業課のHPによると、

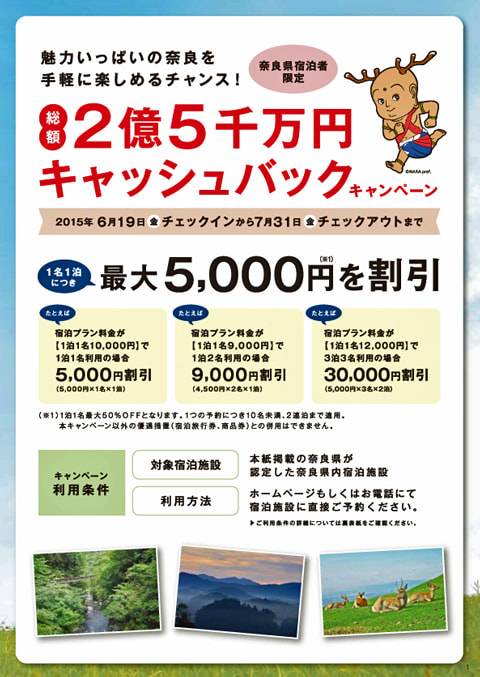

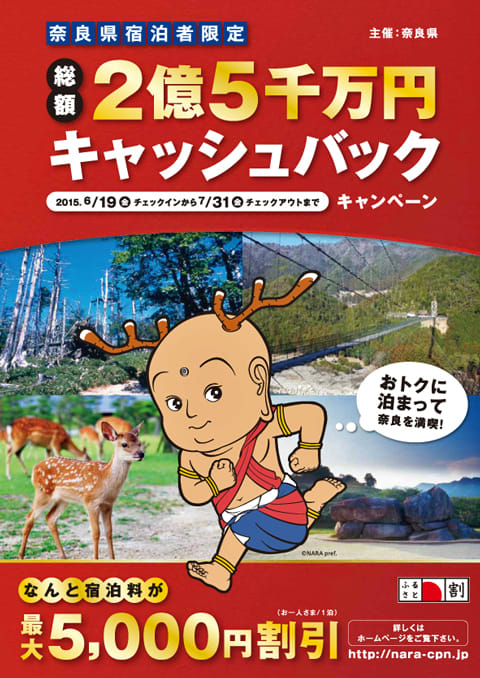

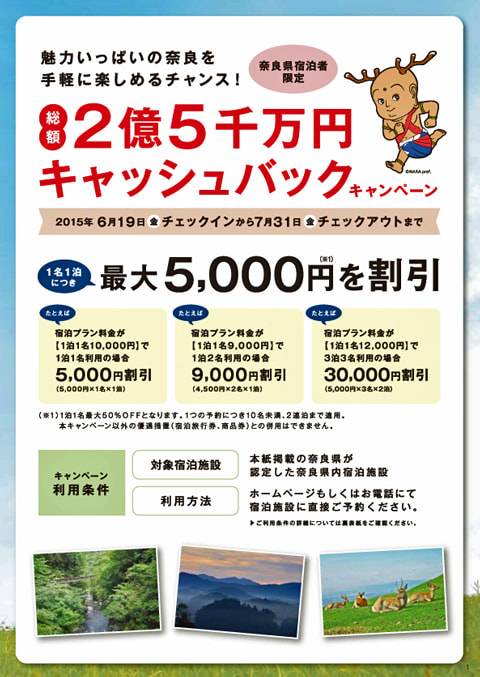

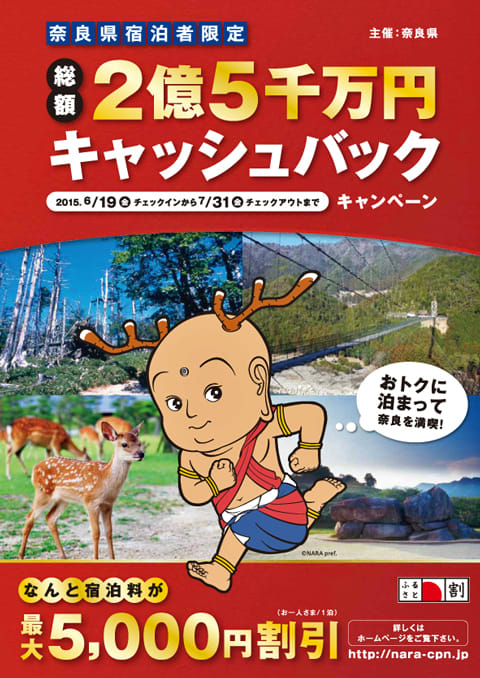

奈良県では、宿泊観光客の誘客促進のため「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型)」を活用し、「奈良県宿泊者限定2億5千万円キャッシュバックキャンペーン」を実施します。キャンペーンを利用して、ぜひ県内で宿泊旅行を楽しんで下さい!

(キャンペーン概要)

県が認定する宿泊施設のお得感たっぷりの特別プランにお泊まりのお客様に対し、精算時に宿泊料金の最大50%を キャッシュバック(割引)いたします。

(キャンペーン期間等)

◆対象宿泊期間:

平成27年6月19日(金)チェックイン~7月31日(金)チェックアウト

※ご利用状況により、期間内に受付を終了することがあります。

◆キャッシュバック額

●1泊1人当たり最大50%(上限額は5,000円)

●2連泊まで適用、1予約10人未満の個人旅行を対象とします。

◆割引例

・1泊1人につき10,000円の宿泊プランに2人で宿泊の場合

2名様2泊で、通常料金40,000円のところ、利用者支払額は20,000円に!

◆利用方法

・宿泊施設のホームページ又は電話にて申込。

◆対象の宿泊施設・宿泊プランなど詳しくは、別紙パンフレットのとおり。

キャッシュバックキャンペーンホームページ

キャッシュバックキャンペーンコールセンター ☎ 06-4964-8832

予約受付、ホームページの稼働等は、6月1日(月)から行います。

○報道資料はこちら

○PRパンフレットはこちら

ご注意いただきたいのは、各宿泊施設の「宿泊(特別)プラン」を利用しなければならないことと、県下市町村発行のふるさと商品券・旅行券などと併用できない、ということである。

しかし1泊につき5,000円の割引が受けられる(最大50%)ということだから、これは大きい。宿泊施設のリストを見ると、ホテル・旅館はもちろん、ゲストハウスや民宿、キャンプ場までが対象になっているし、全てに何らかの「特典」がついていて、これは楽しい。1人1泊5,000円引だから、4人家族だと2万円引きになるという計算だ!

総額2億5千万円ということは、5万人がこの恩典に預かれるという計算になる。逆にいうと、宿泊客数5万人の増加が見込めるのだ。これを引き金に、宿泊客数・全国ワースト2位からの浮上を図りたいものである。

県内外の皆さん、これはチャンスです、ぜひ奈良県下にお泊まり下さい! 7/31(金)のチェックアウトまでですので、今からプランニングを!

奈良県では、宿泊観光客の誘客促進のため「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型)」を活用し、「奈良県宿泊者限定2億5千万円キャッシュバックキャンペーン」を実施します。キャンペーンを利用して、ぜひ県内で宿泊旅行を楽しんで下さい!

(キャンペーン概要)

県が認定する宿泊施設のお得感たっぷりの特別プランにお泊まりのお客様に対し、精算時に宿泊料金の最大50%を キャッシュバック(割引)いたします。

(キャンペーン期間等)

◆対象宿泊期間:

平成27年6月19日(金)チェックイン~7月31日(金)チェックアウト

※ご利用状況により、期間内に受付を終了することがあります。

◆キャッシュバック額

●1泊1人当たり最大50%(上限額は5,000円)

●2連泊まで適用、1予約10人未満の個人旅行を対象とします。

◆割引例

・1泊1人につき10,000円の宿泊プランに2人で宿泊の場合

2名様2泊で、通常料金40,000円のところ、利用者支払額は20,000円に!

◆利用方法

・宿泊施設のホームページ又は電話にて申込。

◆対象の宿泊施設・宿泊プランなど詳しくは、別紙パンフレットのとおり。

キャッシュバックキャンペーンホームページ

キャッシュバックキャンペーンコールセンター ☎ 06-4964-8832

予約受付、ホームページの稼働等は、6月1日(月)から行います。

○報道資料はこちら

○PRパンフレットはこちら

ご注意いただきたいのは、各宿泊施設の「宿泊(特別)プラン」を利用しなければならないことと、県下市町村発行のふるさと商品券・旅行券などと併用できない、ということである。

しかし1泊につき5,000円の割引が受けられる(最大50%)ということだから、これは大きい。宿泊施設のリストを見ると、ホテル・旅館はもちろん、ゲストハウスや民宿、キャンプ場までが対象になっているし、全てに何らかの「特典」がついていて、これは楽しい。1人1泊5,000円引だから、4人家族だと2万円引きになるという計算だ!

総額2億5千万円ということは、5万人がこの恩典に預かれるという計算になる。逆にいうと、宿泊客数5万人の増加が見込めるのだ。これを引き金に、宿泊客数・全国ワースト2位からの浮上を図りたいものである。

県内外の皆さん、これはチャンスです、ぜひ奈良県下にお泊まり下さい! 7/31(金)のチェックアウトまでですので、今からプランニングを!