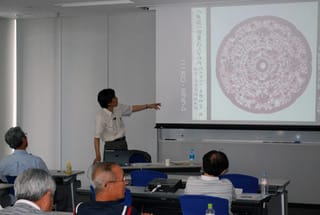

9/11(金)には、奈良大学・三宅久雄教授(美術史)に「平城京の仏たち」という講義をしていただいた。A4版で6ページという詳しい資料をご準備いただき、詳しい解説をお聞きした。教授が特に詳述された諸仏ついて、(とてもメモが追いつかなかったので)各種サイトを参照しつつ、以下に再構成して紹介させていただきたい。

1.薬師三尊像(薬師寺)

《金堂に安置する、薬師寺の本尊。国宝。奈良時代(7~8世紀)の作。国宝指定名称は「銅造薬師如来及び両脇侍像 3躯」。中尊は薬師如来、左脇侍(向かって右)に日光菩薩(にっこうぼさつ)、右脇侍に月光菩薩(がっこうぼさつ)を配している》《日本の仏像彫刻が、中国・六朝や唐の影響を受けつつ、独自の古典様式を完成した奈良時代の作品のなかでも最高傑作の1つ》(Wikipedia「薬師寺」)。

《中尊像は男性的な堂々たる像容を表す。両脇侍像は首と腰を軽くひねり、頭部、上半身、下半身がそれぞれ異なった角度を表す「三曲法」と呼ばれるポーズを示す。これはインド・グプタ朝の彫刻様式の影響が、唐時代の中国を経て日本へ伝わったものである。各像の面貌や体躯は、飛鳥時代彫刻のような観念的表現を離れ、人体の正確な把握に基づいた自然な肉付けがみられる。一方、衣文は深く明瞭に表され、鋭角に切り立った面を構成している。総じて中国・初唐様式の影響がみられる》(同)。

制作年代については《持統天皇2年(688年)無遮大会実施までには完成していたとする説、『日本書紀』に持統天皇11年(697年)、薬師寺にて公卿百寮が仏像を造り開眼法会を行った旨の記録があることから、この時に制作されたとする説、平城京移転後の新造とする説があり、決着をみていない。685年頃の制作である旧山田寺仏頭(現・興福寺蔵)と比較すると、薬師寺像は鋳造技法の点で進歩がみられる。すなわち、山田寺像では鋳造の際に中型と外型のずれを防止するための「型持」と「笄」(釘)がずれてしまっているが、薬師寺像では「型持」と「笄」を一体化してずれを防止しており、銅厚も一定である》(同)。

※画像はこちら

http://bell.jp/pancho/k_diary-2/images/image-8/0606-16.jpg

2.旧山田寺仏頭(興福寺)

《白鳳時代の最高傑作の一つ 旧山田寺の仏頭は、山田寺の建立を始めた蘇我倉山石川麻呂(そがくらやまだいしかわまろ)と同様に数奇な運命を辿ります。山田寺は685年3月25日の蘇我倉山石川麻呂の祥月命日に仏顔を点じました。石川麻呂の自害後、36年を経て天武天皇により建立されました》(日本美術鋳造家協会のホームページ)。

http://www.imono-ya.org/hanasinotane.htm

《この仏頭は、山田寺建立より前の678年12月に丈六の仏像(薬師三尊)として鋳造されました。飛鳥時代の止利派の様式(北魏の影響)が衰退した後、隋から初唐の仏像様式を色濃く表した童顔形の仏像の代表です。火災で、かなり破損を被り、顔の左半面特に耳の辺りが凹む痛ましい状況を呈していますが、右半面はほぼ現容を留めています》(同)。

《鋳造法としては、法隆寺金堂釈迦三尊以来の蝋型鋳造で、型持ちは方形の土型持ちと長い笄(こうがい・銅釘)を併用しています。頭髪部には、ならし鏨(たがね)による布目状の痕跡もみられ、当初は別鋳のラホツを漆等で塗りつけていたとも考えられます。金銅仏であったことが、右頬等の鍍金の痕跡から分かります。》(同)。

《薬師三尊像(仏頭)を本尊とする山田寺は、1081年(平安時代)に入り、天台宗に属するようになると、南都・興福寺(藤原氏の氏寺)は、それに怒り、多武峰の末寺となっていた山田寺も襲撃しました。この出来事以降、両社の抗争は激化しました。このさなかの1180年、興福寺は平重衡(清盛の五男)の焼き討ちにあって、伽藍の殆どが焼失してしまいます。1187年、興福寺再建されますが、東金堂の本尊の制作が進まない為に、当時荒廃していた山田寺の本尊(仏頭)に目を付け、興福寺の僧が、製作当時から傑作と評判の高かった本尊を担ぎ出しました。(?)》(同)。

《こうして、興福寺に迎えられたらしいのですが、再び災難が降りかかります。1411年、再建なった興福寺の東金堂は、落雷による火災に会い、本尊は、東金堂と共に胴体も焼け落ちてしまいました。残された頭部は、1415年に再興された東金堂本尊須弥座の中に納められたまま、次第に忘れさられていきました。1937年(昭和12年)興福寺の東金堂の解体修復中に、須弥座(台座)の中より発見され,直ちに、国宝となり、ついに、興福寺国宝館に安住の地をえました》(同)。

※画像はトップ写真参照(近鉄奈良駅ビル4階の「なら奈良館」に展示されているレプリカ 07.8.15撮影)

※参考:山田寺跡(当ブログ内)

http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/32c94c245dbf0d905a4ce32a1bfe4daf

3.阿修羅像(興福寺)

《ペルシャなどでは大地にめぐみを与える太陽神として信仰されてきましたが、インドでは熱さを招き大地を干上がらせる太陽神として、常にインドラ(帝釈天)と戦う悪の戦闘神になります。仏教に取り入れられてからは、釈迦を守護する神と説かれるようになります。像は三面六臂(さんめんろっぴ)、上半身裸で条帛(じょうはく)と天衣(てんね)をかけ、胸飾りと臂釧(ひせん)や腕釧(わんせん)をつけ、裳(も)をまとい、板金剛(いたこんごう)をはいています》(興福寺ホームページ)。

http://www.kohfukuji.com/property/cultural/001.html

なお講義とは関係ないが、門脇禎二氏は阿修羅像に「平城京采女の姿を想う」と、阿修羅のモデルを采女(うねめ)ではないかと推察している(門脇禎二著『采女―献上された豪族の娘たち』中公新書)。

4.須菩提像(すぼだいぞう 興福寺)

乾漆十大弟子立像(かんしつじゅうだいでしりゅうぞう)のうちの1体である。十大弟子とは《2600年程前、インドで仏教をはじめられた釈迦は、さとりを得られて以来45年間にわたって、インド各地で人々に教えをひろめ、多くの弟子を得ました。弟子達はさらに釈迦の教えを伝えます。釈迦はインドに16大国あった中でも、特に栄えていたマガタ国とコーサ国で教えたので、この2ヵ国に弟子が多くいます。生涯に1250人の直弟子がいたとされ、中でも優秀な10人の高弟が十大弟子と呼ばれます》(興福寺ホームページ)。

http://www.kohfukuji.com/property/cultural/014.html

《10人の名は経典によって異なりますが、興福寺の場合は『維摩詰所説経』(ゆいまきつしょせつきょう)「弟子品」(でしぼん)に説かれる大伽葉(だいかしょう)、阿那律(あなりつ)、富楼那(ふるな)、迦旃延(かせんえん)、優婆利(うばり)、羅ご羅(らごら)、舎利弗(しゃりほつ)、目けん連(もくけんれん)、阿難陀(あなんだ)、須菩提(すぼだい)を指します。乾漆(かんしつ)造で、いずれも髪を剃り、袈裟(けさ)を着て、板金剛(いたこんごう)をはき、洲浜座(すはまざ)に両足をそろえて直立します》(同)。

須菩提像は《すべては変化していくという、仏教では最も大切とされる「空」を、最もよく理解していたので解空(げくう)第一の人と称されました。像は大まかな折り目を造り、若者の顔にして、左方を見ます》(同)。教授は「須菩提像の顔は、尼さんに見える」とおっしゃるが、同感である。

http://www.kohfukuji.com/property/cultural/046.html

5.脱活乾漆造不空羂索観音立像(東大寺法華堂)

《像高362.0センチメートル。天平時代を代表する仏像彫刻の1つに数えられている。須弥壇中央部、八角形二段の壇上に立つ。三目八臂で額に縦に第三の眼を有する。8本の腕のうち2本は胸前で合掌し、両掌の間に水晶珠を挟む。残りの6本の腕のうち、下方に伸ばした2本には持物(じもつ)はない。他の4本の手のうち左第1手には蓮華、左第2手には羂索、右第1手には錫杖をそれぞれ持つが、これらの持物はいずれも後補である。右第2手の持物は失われているが、他の不空羂索観音の造像例からみて、払子(ほっす)を持っていたものと思われる》(Wikipedia「東大寺法華堂」)。

《左肩から腕にかかる布状のものは経典の記述に基づき、鹿革を表したものである。六重の台座は当初のものである。木造透彫の光背は、蓮弁形の枠に48本の光条を配したもので造像当初のものであるが、現状ではこの光背は本来の位置よりかなり下方にずれて取り付けられており、本来は頭光(ずこう、光背上部の円形部)の中心が像の頭部の真後に来なければならない。これについては、現在像が立つ八角二重の仏壇を搬入した際に光背の位置がずれたのではないかといわれている。像は全身に漆箔を施し、光背や宝冠には多数の光条を付けるなど、光り輝くイメージを強調している》(同)。

《本像の頭上にある銀製の宝冠も、奈良時代の工芸遺品として価値の高いものである。宝冠は高さ88センチメートル。銀の延板製の輪を3段重ねた上にやはり銀の延板で籠状の構造を作る。この骨組の各所に銀製宝相華透彫の板を取り付け、頂上部には火焔宝珠、正面には銀製の阿弥陀の化仏(けぶつ)、左右には銀製の竿の上に六稜鏡を取り付ける。さらにこれら全体を2万数千個を超えるコハク、ヒスイ、瑠璃、真珠、水晶などの宝石類で装飾している》(同)。

※画像はこちら

http://www.geocities.jp/candymary2492/thumb/hokkedoukannnonn2-e_thumb.jpg

6.塑造執金剛神立像(東大寺法華堂)

《像高170.4センチメートル。本尊背後の厨子に安置され、毎年12月16日の開山忌にのみ開扉される秘仏である。執金剛神とはサンスクリットのヴァジュラパーニ(金剛杵をもつ者)の漢訳で、寺院の山門の左右に立つ金剛力士(仁王)と起源を同じくするが、一対ではなく単独の像として表されたものである。寺院の門で見かける仁王像が上半身裸形であるのとは異なり、本像は唐風の甲(よろい)をまとい、両目を見開き、口を開いて怒号するさまを表す。右手は肩の辺まで上げ、仏敵や煩悩を打ち砕く金剛杵を構え、左手は下げて拳を固く握る。籠手を着けていないため、肘から先があらわになっており、左腕に血管の浮き出ているさまが描写されている。長年秘仏であったため、当初の彩色が良好に保存されている。上腕部の衣には朱、緑青、群青の地に宝相華文を表し、甲は胸当てに瑞雲文、下甲に宝相華唐草、下半身の甲の小札(こざね)には1枚おきに対葉花文と孔雀羽文を表す》(Wikipedia「東大寺法華堂」)。

《『日本霊異記』にはこの像に関する説話を載せる。それによると、金鷲優婆塞(こんしゅうばそく)は山寺に1体の執金剛神の塑像を安置し、この像の脛に縄を結んで日夜修行に励んでいた。そうしたところ、像の脛から不思議な光を発し、それがが宮中にまで届いた。時の聖武天皇は金鷲優婆塞の日頃の精進を称え、正式の出家を許した。今、その像は羂索堂の「北戸」にある、という。この「金鷲優婆塞」は東大寺開山の良弁を指すとみられる。この説話からは、平安時代初期にはすでに執金剛神像を良弁ゆかりの像とする伝承が存在したことがわかり、「北戸」という表現は、像が現在と同じく法華堂本尊の背後に安置されていたことを示唆している》(同)。

《元慶年間(938 - 947年)の平将門の乱の際、執金剛神像の元結が蜂となって飛び去り、将門を刺して乱を平定に導いたという伝説もあり、『東大寺要録』などに載せられている。たしかに、本像の頭上の髻(もとどり)を結ぶ元結のうち、向かって左の半分は欠失して、芯の銅線が露出している》(同)。

※画像はこちら

http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4e/3b/669b8240274fa4e22d682e659d9ae7e6.jpg

7.木造伝薬師如来立像(唐招提寺)

《「伝薬師如来立像」は奈良時代後半に作られたカヤ材による一木造りの仏像である。天平勝宝6年(754)来朝した鑑真和上(688-763)はわが国の仏像にも大きな影響を与えた。薬師寺の薬師三尊のような人体の写実に基づいた調和の取れた理想的な形を求めてきた天平彫刻と異なり、部分部分を強調しながら量感と力強い存在感の表現を栢木(ヒノキ・カヤなどの総称)の一本造りで制作する技法で、「伝薬師如来立像」はその原点となる仏像である》(「仏教美術」のホームページ。画像も大きく載っている)。

http://www.yamagata-net.jp/usr/yamagu2/bukkyo/page/A0006.html

《飛鳥時代にも法隆寺夢殿の救世観音立像や京都・広隆寺の弥勒菩薩半跏像等一木造りの仏像は数は少ないが存在していた。飛鳥時代の一木造りは例外なく樟(クスノキ)で作られていた。栢木の一木造りという壇像による仏像製作技法は「伝薬師如来立像」が原点になるのである》(同)。

《この様式は中国中唐の様式で鑑真和上がもたらしたものである。奈良時代後半から平安時代前半にかけて仏像製作技法の主流となった。京都・神護寺の薬師如来立像や奈良・元興寺の薬師如来立像など堂々たる仏像が作り出された》(同)。

8.木造持国天、増長天立像(唐招提寺 現講堂安置)

《唐招提寺講堂本尊弥勒仏像の前方左右に立つ像である。その作風から一具同時の作と観ることに問題は無いが、本来の二天像なのか、四天王像中の二躯が残ったものなのかは不明である。持国天・増長天という名称も確かではない。二躯はいずれも頭上に髻を結び、顔をやや右に向け、左手を下げ(戟を持つ形)、腰を右に捻って邪鬼上に立つ姿である。持国天は口を閉じ、右手に剣を取って高くかざすが、右腕は後補である。ともに桧材の一木造りで、髻頂から足枘までを完全に一材から彫り出し、内刳りもない。邪鬼は近世の後補で、もとはこれも本体と共木から彫り出していたものと思われる》(新井正一氏のホームページ)。

http://beauty.geocities.jp/gyhrt256/tousyoudaiji-2-jigokutenryuuzou.html

《ずんぐりとして一種ユーモラスな、量感に溢れる体躯の表現や、増長天像の胸下に巻かれた帯や腰甲の形などの新しい形式は、中国陜西省博物館蔵神将立像のような、盛唐後期の石彫像に通ずるものがある。また甲の細部やその装飾文様を克明に刻み出す点には、中国檀像の技法の影響も認められる。唐招提寺には、鑑真の来朝によって、もたらされた唐代彫刻の最新の影響によって天平宝宇年間(757~765)ごろ成立したと考えられる》(同)。

《伝衆宝王菩薩像、伝獅子吼(ししく)菩薩像など一群の木彫像があるが、この二像それらと同時期の製作であろう。甲の形式の基本が、730年代に完成した日本独自の伝統形式であることも指摘されており、それを守りながら唐代彫刻の最新の意匠を、積極的に取り入れているところに、本像作者の姿勢がうかがわれよう。奈良・大安寺には、この二像と相通ずる特色を持つ、ほぼ同大の四天王像があるが、この二像のような緊迫した充実感は、すでに失われ、表現の日本化が顕著である。「特別展 大和古寺の仏たち」 1993年 東京国立博物館より》(同)。

※木造持国天立像の画像サイト

http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7b/13/e2285c497f0f18ca1191ef92eb83fe36.jpg

※木造増長天立像の画像サイト

http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/60/2c/4a07d5eaabe8d25b360c6128501ac075.jpg

9.盧舎那仏坐像(唐招提寺)

《天平宝宇三年(759)ごろ、唐僧鑑真により創建された唐招提寺金堂の本尊盧舎那仏の像である。天平時代も後半の制作であるが、なお当代彫刻の特色である雄大性と衣文の写実性を兼ね備えている。手つきも後世の彫刻のように型にはまったものでなく、自由で、物語るような仕草をしている。「日本の彫刻」 久野健編 吉川弘文館 1968年より》

(新井正一氏のホームページ)。

http://beauty.geocities.jp/gyhrt256/tousyoudaiji-1-rusyanabutuzazou.html

《盧舎那仏は、大乗の戒律を説く経典である『梵網経』(5世紀頃中国で成立)の主尊である。像は千仏光背を負い、蓮華座上に坐す。麻布を漆で貼り固めて造形した脱活乾漆像である》。(Wikipedia「唐招提寺」)。この盧舎那仏坐像は、現存する脱活乾漆像としては最大である。

金堂は《奈良時代建立の寺院金堂としては現存唯一》《堂内には中央に本尊・盧舎那仏坐像、向かって右に薬師如来立像、左に千手観音立像の3体の巨像を安置するほか、本尊の手前左右に梵天・帝釈天立像、須弥壇の四隅に四天王立像を安置する(仏像はいずれも国宝)。盧舎那仏、薬師如来、千手観音の組み合わせは他に例がなく、経典にもみえないことからその典拠は明らかでない。東大寺(本尊は盧舎那仏)、下野薬師寺、筑紫観世音寺を「天下三戒壇」と称するが、唐招提寺の三尊は盧舎那仏・薬師・観音の組み合わせで天下三戒壇を表しているとする説もある》(同)。

※画像はこちら

http://www.icydog.com/micmt/htdocs/mt/archives/rushanadaibutsu.jpg

10.頭塔

《頭塔(ずとう)は、奈良市高畑町にある土製の塔。1辺30m、高さ10m、7段の階段ピラミッド状の構造をしている》《『東大寺要録』の記録では、奈良時代の僧、実忠によって造営されたという。そこでは「土塔」(どとう)と表記されている。一方で、平安時代の『七大寺巡礼私記』以来の、玄の首塚である、という伝承もある。「どとう」が転訛して「ずとう」と称されるようになり、玄首塚説との関連で、「頭塔」という漢字が当てられたものと考えられる》(Wikipedia「頭塔」)。この不思議な仏塔は、現地を見てきたので、日を改めて紹介することにしたい。

相当乱暴にこの日の講義を(私なりに)まとめてみた。三宅教授が配布された資料はとても深く、ちょっとやそっとでは読みこなせるものではないので、これからいろんな資料を参照しつつ読み解いていくことにしたい。手始めに「頭塔」については、近日中に別途ブログ記事として紹介したい。

三宅先生、興味深いお話をいただき、有り難うございました。