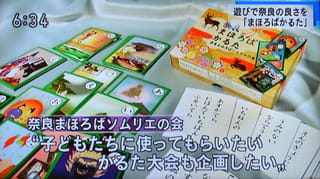

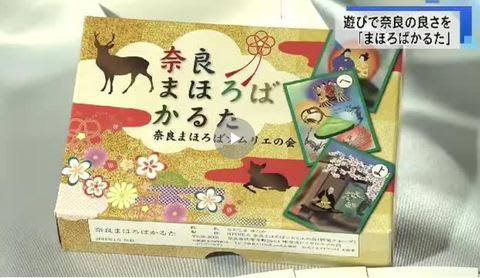

NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」の「奈良まほろばかるた」は、近鉄奈良駅ビル5階のクラブツーリズム奈良旅行センターに置いてある。店頭でソムリエの会に1,200円の寄付をすれば、記念品としてかるたが1セットもらえる、という仕組みだが、在庫がどんどんなくなり補充に追われている。

小中学校や子ども会などの団体には、3セットまで無料で贈呈することにしているが「引き渡し時期の3月末まで待てないので、クラブツーリズムに行ってくる」という人もいる。「かるたを読むのを聞いているだけで、奈良の勉強になる」という子どももいる。

県下には「古事記かるた」「田原本ふるさとかるた」「大和の野菜いろはかるた」「<遊中川>奈良かるた」など、先行の立派なかるたがたくさんあるが、「奈良まほろばかるた」は、奈良のナンバーワン・オンリーワンをうまく詠み込み、詳しい解説もついた読み札と、ほのぼのとどこかノスタルジックな絵札が好感されたのだろう。「奈良検定2級対策にもなる」という声もあり、確かに2級受験のための良い教材になる。

読み札と解説文を作られた米谷潔さん(向かって右)と絵を描きおろされたなかじまゆたかさん

そこで1月26日(金)の「奈良ものろーぐ」(奈良日日新聞)は、かるたのすべての読み札を紹介した。写真は全ての絵を描きおろしてくださった絵本作家・なかじまゆたかさん。幼い頃から足が不自由だったなかじまさんは、奥さんの運転で現地を訪ね、実物を確かめてから絵を描いてくださった。全く有り難いことである。では、記事全文を紹介する。

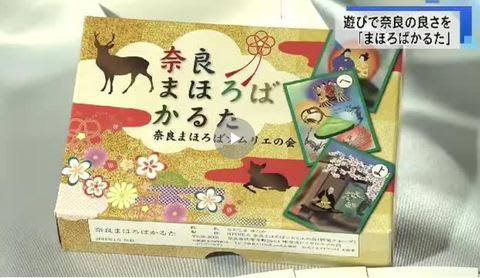

NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は、オリジナルの「奈良まほろばかるた」を制作・完成した。同会会員の米谷潔さんが読み札と解説文の原案を作り絵は絵本作家のなかじまゆたかさんが描きおろした。

奈良の誇りやナンバーワンを詠み込んだかるたで、県内の小中学生などに活用してもらえるよう、現在、贈呈先の団体を公募している。以下、すべての読み札を紹介する(原文はすべてひらがな)。

NHK奈良放送局「ならナビ」でも紹介された(1/29オンエア)

【あ】飛鳥寺日本で一番古い寺

【い】一年の半分雨の大台ヶ原

【う】海のない奈良で生まれた柿の葉寿司

【え】役行者奈良御所生まれの修験僧

【お】雄岳と雌岳大津皇子が眠る二上山

【か】蛙飛び行事世界遺産の金峯山寺

【き】巨大な弥生時代の唐古・鍵遺跡

【く】空海が伝えたという大和茶

【け】蹴鞠行事鎌足祀る談山神社

【こ】興福寺五重塔を映す猿沢池

【さ】最古の歴史書古事記の編者太安万侶

【し】初代神武天皇祀る橿原神宮

【す】西瓜の種奈良が生産日本一

【せ】世界最古の木造建築法隆寺

【そ】蘇我馬子の墓と伝わる石舞台

【た】高山は茶筌の生産日本一

【ち】中将姫ゆかりの當麻寺と石光寺

【つ】築地塀四方をめぐる平城宮

【て】寺の屋根瓦行基葺きの元興寺

【と】唐の僧鑑真建てた唐招提寺

【な】奈良の鹿春日大社の神のお使い

【に】二月堂春を告げるお水取り

【ぬ】額田王めぐる争い大和三山

【ね】年号は大化で始まる日本国

【の】能楽の始まり大和猿楽四座

【は】花の長谷寺舞台造りと登廊(のぼりろう)

【ひ】卑弥呼の墓ともいわれる箸墓古墳

【ふ】藤原京日本初の本格都城

【へ】壁画で知られる高松塚とキトラ古墳

【ほ】法華寺は光明皇后ゆかりの尼寺

【ま】万葉集奈良生まれの最古の歌集

【み】三輪山は大神神社のご神体

【む】室生寺は女人高野のたたずまい

【め】めらめらと炎が走る若草山焼き

【も】裳階(もこし)あり六重に見える薬師寺東塔

【や】大和は国のまほろばとうたった倭建命(やまとたけるのみこと)

【ゆ】油煙墨ススをかためた奈良の墨

【よ】吉野山桜の名所と西行法師

【ら】蘭奢待(らんじゃたい)天下一の名香収める正倉院

【り】両手で廻し飲みする 西大寺大茶盛

【る】盧舎那仏(るしゃなぶつ)は東大寺の大仏さん

【れ】冷気に晒して作る三輪そうめん

【ろ】ロマンある最古の古道山の辺の道

【わ】若宮おん祭生きた日本の芸能史

希望する団体(小・中学校、子供会など)には、無料で贈呈される(計400セット・先着順)。官製ハガキに①団体名・代表者名②郵便番号・所在地・電話番号③かるたの活用方法④希望数(上限は3セット)を記入し、〒630-8001 奈良市法華寺町254-1奈良ロイヤルホテル内 奈良まほろばソムリエの会啓発グループ宛、3月15日(必着)までに郵送。同月末をメドに順次発送される(送料は受取人払)。

個人など一般の希望者は、近鉄奈良駅ビル5階のクラブツーリズム奈良旅行センターで、1,200円の寄付金を支払えば1セットもらえる(10時~17時・日祝休)。

読み札の裏面に書かれた解説文は、例えばこんな感じである。

蛙(かえる)飛び行事 世界遺産の金峯山寺(きんぷせんじ)

金峯山寺は、役行者(えんのぎょうじゃ)が建てたお寺で、修験道(しゅげんどう)で一番大事なお寺とされています。役行者が金峯山を本拠地として修験道に励み、山岳信仰を広めたと伝えられるため、修験道の聖地となっています。毎年7月7日に行われる蓮華会(れんげえ)には着ぐるみの蛙が登場、「蛙飛び行事」の名で知られています。金峯山寺は、平成16年(2004)「紀伊山地の霊場と参詣道」で世界遺産に登録されました。

「奈良県人は案外、地元のことをよく知らない」といわれる。一家揃って「奈良まほろばかるた」で遊び、「奈良のキホン」を身につけてください!

※奈良日日新聞ご購読のお申し込みは、こちらから

小中学校や子ども会などの団体には、3セットまで無料で贈呈することにしているが「引き渡し時期の3月末まで待てないので、クラブツーリズムに行ってくる」という人もいる。「かるたを読むのを聞いているだけで、奈良の勉強になる」という子どももいる。

県下には「古事記かるた」「田原本ふるさとかるた」「大和の野菜いろはかるた」「<遊中川>奈良かるた」など、先行の立派なかるたがたくさんあるが、「奈良まほろばかるた」は、奈良のナンバーワン・オンリーワンをうまく詠み込み、詳しい解説もついた読み札と、ほのぼのとどこかノスタルジックな絵札が好感されたのだろう。「奈良検定2級対策にもなる」という声もあり、確かに2級受験のための良い教材になる。

読み札と解説文を作られた米谷潔さん(向かって右)と絵を描きおろされたなかじまゆたかさん

そこで1月26日(金)の「奈良ものろーぐ」(奈良日日新聞)は、かるたのすべての読み札を紹介した。写真は全ての絵を描きおろしてくださった絵本作家・なかじまゆたかさん。幼い頃から足が不自由だったなかじまさんは、奥さんの運転で現地を訪ね、実物を確かめてから絵を描いてくださった。全く有り難いことである。では、記事全文を紹介する。

NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は、オリジナルの「奈良まほろばかるた」を制作・完成した。同会会員の米谷潔さんが読み札と解説文の原案を作り絵は絵本作家のなかじまゆたかさんが描きおろした。

奈良の誇りやナンバーワンを詠み込んだかるたで、県内の小中学生などに活用してもらえるよう、現在、贈呈先の団体を公募している。以下、すべての読み札を紹介する(原文はすべてひらがな)。

NHK奈良放送局「ならナビ」でも紹介された(1/29オンエア)

【あ】飛鳥寺日本で一番古い寺

【い】一年の半分雨の大台ヶ原

【う】海のない奈良で生まれた柿の葉寿司

【え】役行者奈良御所生まれの修験僧

【お】雄岳と雌岳大津皇子が眠る二上山

【か】蛙飛び行事世界遺産の金峯山寺

【き】巨大な弥生時代の唐古・鍵遺跡

【く】空海が伝えたという大和茶

【け】蹴鞠行事鎌足祀る談山神社

【こ】興福寺五重塔を映す猿沢池

【さ】最古の歴史書古事記の編者太安万侶

【し】初代神武天皇祀る橿原神宮

【す】西瓜の種奈良が生産日本一

【せ】世界最古の木造建築法隆寺

【そ】蘇我馬子の墓と伝わる石舞台

【た】高山は茶筌の生産日本一

【ち】中将姫ゆかりの當麻寺と石光寺

【つ】築地塀四方をめぐる平城宮

【て】寺の屋根瓦行基葺きの元興寺

【と】唐の僧鑑真建てた唐招提寺

【な】奈良の鹿春日大社の神のお使い

【に】二月堂春を告げるお水取り

【ぬ】額田王めぐる争い大和三山

【ね】年号は大化で始まる日本国

【の】能楽の始まり大和猿楽四座

【は】花の長谷寺舞台造りと登廊(のぼりろう)

【ひ】卑弥呼の墓ともいわれる箸墓古墳

【ふ】藤原京日本初の本格都城

【へ】壁画で知られる高松塚とキトラ古墳

【ほ】法華寺は光明皇后ゆかりの尼寺

【ま】万葉集奈良生まれの最古の歌集

【み】三輪山は大神神社のご神体

【む】室生寺は女人高野のたたずまい

【め】めらめらと炎が走る若草山焼き

【も】裳階(もこし)あり六重に見える薬師寺東塔

【や】大和は国のまほろばとうたった倭建命(やまとたけるのみこと)

【ゆ】油煙墨ススをかためた奈良の墨

【よ】吉野山桜の名所と西行法師

【ら】蘭奢待(らんじゃたい)天下一の名香収める正倉院

【り】両手で廻し飲みする 西大寺大茶盛

【る】盧舎那仏(るしゃなぶつ)は東大寺の大仏さん

【れ】冷気に晒して作る三輪そうめん

【ろ】ロマンある最古の古道山の辺の道

【わ】若宮おん祭生きた日本の芸能史

希望する団体(小・中学校、子供会など)には、無料で贈呈される(計400セット・先着順)。官製ハガキに①団体名・代表者名②郵便番号・所在地・電話番号③かるたの活用方法④希望数(上限は3セット)を記入し、〒630-8001 奈良市法華寺町254-1奈良ロイヤルホテル内 奈良まほろばソムリエの会啓発グループ宛、3月15日(必着)までに郵送。同月末をメドに順次発送される(送料は受取人払)。

個人など一般の希望者は、近鉄奈良駅ビル5階のクラブツーリズム奈良旅行センターで、1,200円の寄付金を支払えば1セットもらえる(10時~17時・日祝休)。

読み札の裏面に書かれた解説文は、例えばこんな感じである。

蛙(かえる)飛び行事 世界遺産の金峯山寺(きんぷせんじ)

金峯山寺は、役行者(えんのぎょうじゃ)が建てたお寺で、修験道(しゅげんどう)で一番大事なお寺とされています。役行者が金峯山を本拠地として修験道に励み、山岳信仰を広めたと伝えられるため、修験道の聖地となっています。毎年7月7日に行われる蓮華会(れんげえ)には着ぐるみの蛙が登場、「蛙飛び行事」の名で知られています。金峯山寺は、平成16年(2004)「紀伊山地の霊場と参詣道」で世界遺産に登録されました。

「奈良県人は案外、地元のことをよく知らない」といわれる。一家揃って「奈良まほろばかるた」で遊び、「奈良のキホン」を身につけてください!

※奈良日日新聞ご購読のお申し込みは、こちらから