NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は毎週木曜日、毎日新聞奈良版に「ディスカバー!奈良」を連載している。この連載は2017年(平成29年)1月12日にスタートしたが、第108回の2019年(平成31年)3月28日付をもって終了することとなった。4月4日(木)からは新連載「やまと百寺参り」がスタートする予定だ。

※トップ写真は「奈良・桜井の歴史と社会」から拝借

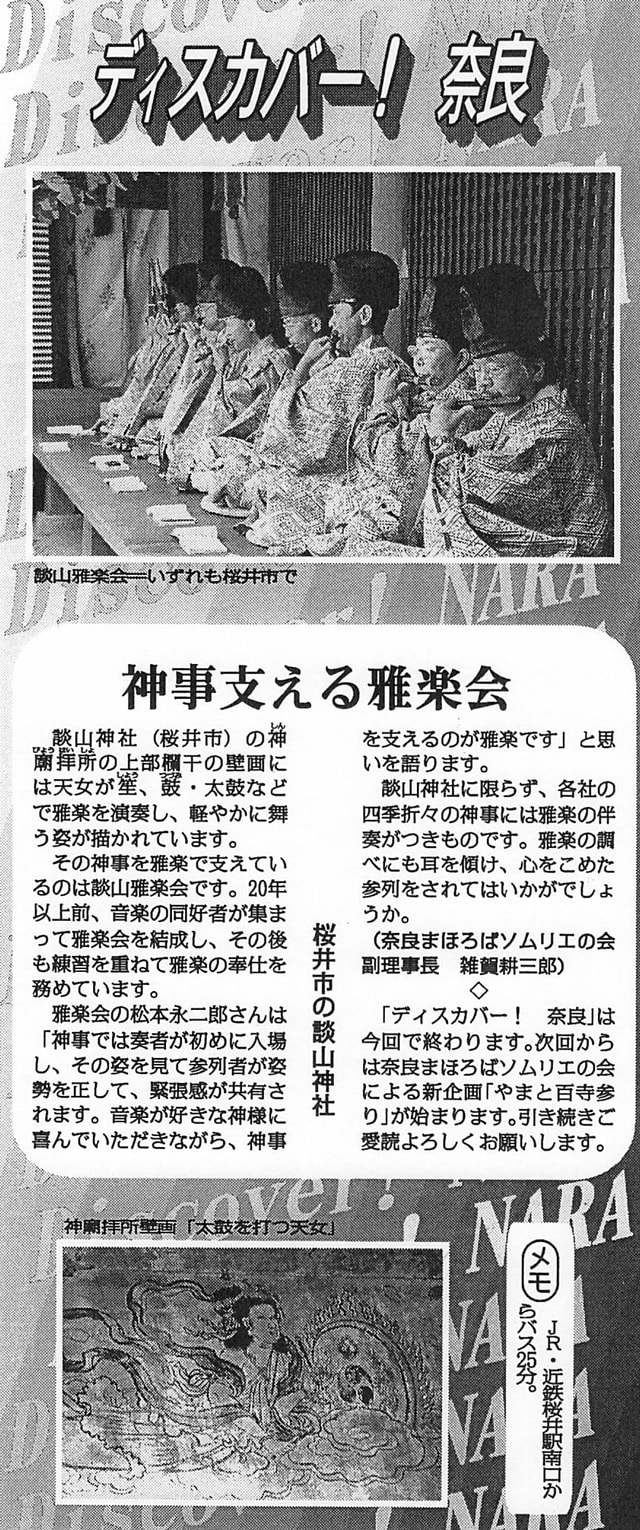

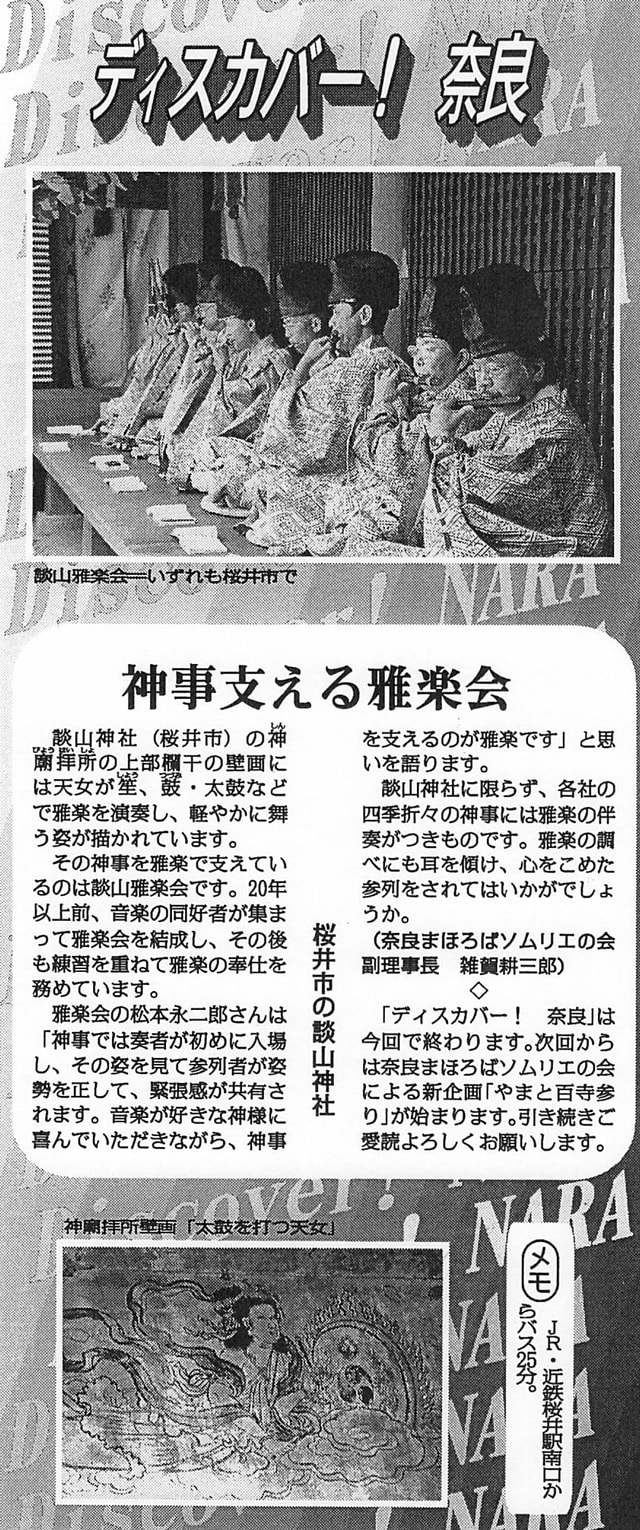

さて最終回となった今回は「神事支える雅楽会/桜井市の談山(たんざん)神社」、筆者は同会副理事長で談山神社総代の雑賀耕三郎さんである。今回の「談山雅楽会」の話は、雑賀さんのブログ「奈良・桜井の歴史と社会」に詳しく紹介されている。

以下の2枚は今回の記事から拝借した

1995年(平成7年)、談山神社からの呼びかけで始まり、今年で24年目になる。同神社での雅楽奉仕は年6回。ほかにも年4回程度の出張奉仕がある。雅楽会は入会を常時受け付けている。参加条件はなく、会費は無料。練習は原則第2・第4土曜日の午後、談山神社境内で行っているそうだ。では、記事全文を紹介する。

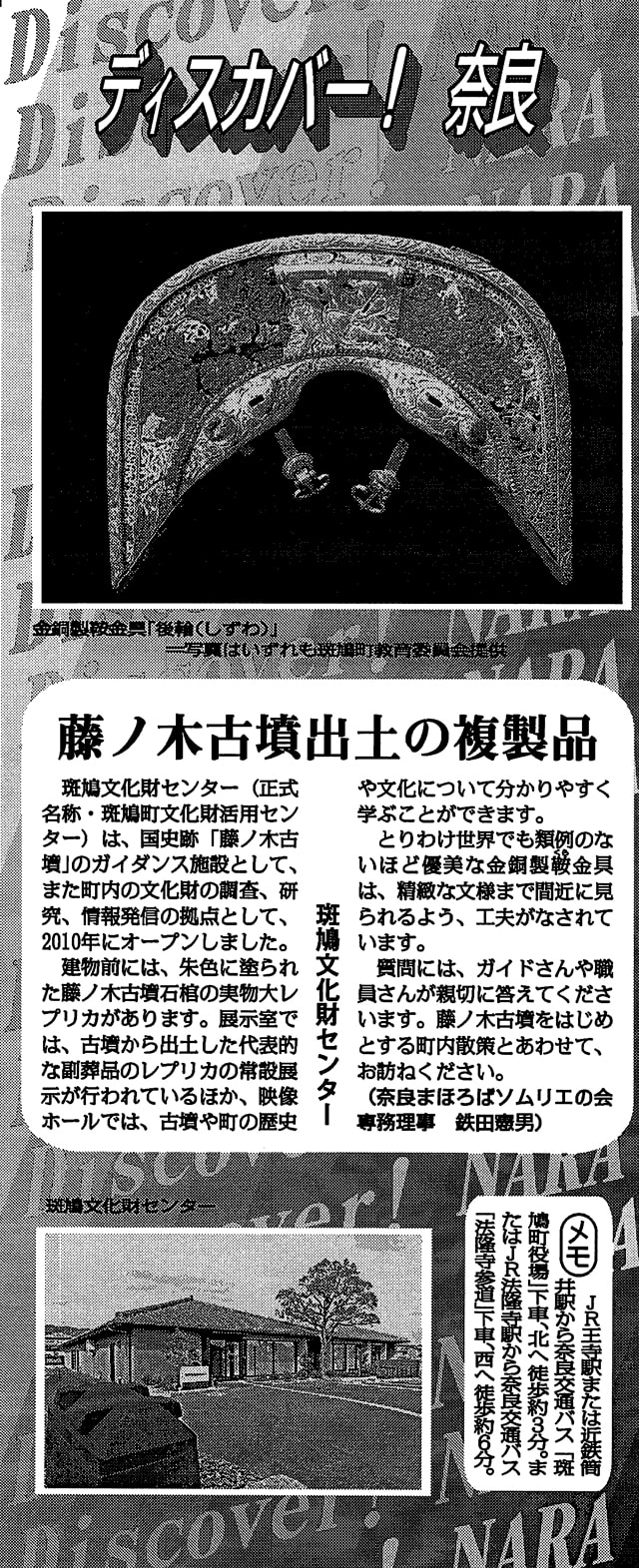

神廟拝所壁画「太鼓を打つ天女」

談山神社(桜井市)の神廟拝所(しんびょうはいしょ)の上部欄干の壁画には天女が笙(しょう)、鼓(つづみ)・太鼓などで雅楽を演奏し、軽やかに舞う姿が描かれています。その神事を雅楽で支えているのは談山雅楽会です。20年以上前、音楽の同好者が集まって雅楽会を結成し、その後も練習を重ねて雅楽の奉仕を務めています。

雅楽会の松本永二郎さんは「神事では奏者が初めに入場し、その姿を見て参列者が姿勢を正して、緊張感が共有されます、音楽が好きな神様に喜んでいただきながら、神事を支えるのが雅楽です」と語ります。談山神社に限らず、各社の四季折々の神事には雅楽の伴奏がつきものです。雅楽の調べにも耳を傾け、心をこめた参列をされてはいかがでしょうか。

■メモ JR・近鉄桜井駅南口からバス25分(奈良まほろばソムリエの会副理事長 雑賀耕三郎)。

※トップ写真は「奈良・桜井の歴史と社会」から拝借

さて最終回となった今回は「神事支える雅楽会/桜井市の談山(たんざん)神社」、筆者は同会副理事長で談山神社総代の雑賀耕三郎さんである。今回の「談山雅楽会」の話は、雑賀さんのブログ「奈良・桜井の歴史と社会」に詳しく紹介されている。

以下の2枚は今回の記事から拝借した

1995年(平成7年)、談山神社からの呼びかけで始まり、今年で24年目になる。同神社での雅楽奉仕は年6回。ほかにも年4回程度の出張奉仕がある。雅楽会は入会を常時受け付けている。参加条件はなく、会費は無料。練習は原則第2・第4土曜日の午後、談山神社境内で行っているそうだ。では、記事全文を紹介する。

神廟拝所壁画「太鼓を打つ天女」

談山神社(桜井市)の神廟拝所(しんびょうはいしょ)の上部欄干の壁画には天女が笙(しょう)、鼓(つづみ)・太鼓などで雅楽を演奏し、軽やかに舞う姿が描かれています。その神事を雅楽で支えているのは談山雅楽会です。20年以上前、音楽の同好者が集まって雅楽会を結成し、その後も練習を重ねて雅楽の奉仕を務めています。

雅楽会の松本永二郎さんは「神事では奏者が初めに入場し、その姿を見て参列者が姿勢を正して、緊張感が共有されます、音楽が好きな神様に喜んでいただきながら、神事を支えるのが雅楽です」と語ります。談山神社に限らず、各社の四季折々の神事には雅楽の伴奏がつきものです。雅楽の調べにも耳を傾け、心をこめた参列をされてはいかがでしょうか。

■メモ JR・近鉄桜井駅南口からバス25分(奈良まほろばソムリエの会副理事長 雑賀耕三郎)。