毎月第4金曜日、奈良日日新聞に連載している「奈良ものろーぐ」、2月24日(金)付で掲載されたのは「阪本仙次/産業・文化を育てた大実業家」だった。

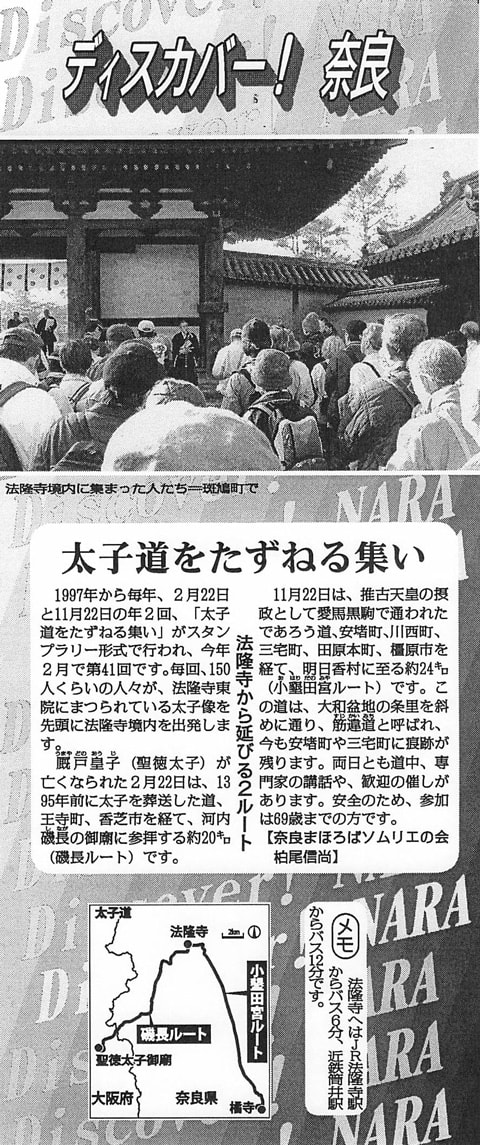

※トップ写真は、公益財団法人が運営する阪本龍門文庫。左奥は書庫

吉野町から地元情報を発信する

「吉野スタイル」の磯崎典央(いそざき・のりお)さんと電話で話しているとき、仙次氏のお名前を耳にした。この名前には覚えがある。「吉野材木銀行を興した方です」とお聞きして思い出し、あの分厚い『南都銀行五十年史』を繰ってみた。

南都銀行は昭和9年(1934年)6月、六十八、吉野、八木、御所の4行が合併して設立された。その吉野銀行の前身銀行の1つが吉野材木銀行で、この銀行を興したのが阪本仙次氏だ。仙次氏はのちに吉野銀行の頭取も務めている。人望が厚く、4行合併時には初代の南都銀行頭取にも推されていたが、脳溢血で前月に急逝された。『日本人名大辞典』には、

1869−1934 明治-昭和時代前期の実業家。明治2年2月生まれ。奈良県の人。林業家として知られ、大正14年阪本林業を創設し、社長。ほかに吉野銀行(南都銀行の前身)頭取、奈良信託社長などをつとめる。また和歌を佐佐木信綱にまなんだ。昭和9年5月5日死去。66歳。

仙次氏の情報を集めようと奈良県立図書情報館にお邪魔し、親切な職員さんに協力してもらっていろいろ調べたが、『南都銀行五十年史』以上の情報はほとんど集まらない。仙次氏にゆかりのある近畿日本鉄道に聞いても、情報はなさそうだった。

そこで仙次氏のご長男・猷(ゆう)氏が収集した和漢の典籍を保管する

阪本龍門文庫(吉野郡吉野町大字上市151番地)を訪ねたところ、Sさんという女性(「公益財団法人 阪本龍門文庫」にご勤務)からいろんなお話を伺うことができた。ここでジグソーパズルの最後の1ピースが嵌(は)まったのである。

このように多くの方のご協力でこの原稿が出来上がった。以下、全文を紹介させていただく。

吉野町在住の知人いわく「川上村の偉人・土倉庄三郎はよく知られていますが、吉野町には阪本仙次がいました」。氏の名前は『南都銀行五十年史』で拝見したことがある。明治2(1869)年生まれの林業家・実業家だ。

明治31年吉野材木銀行(のちの吉野銀行で、南都銀行の前身)を創立し頭取に、明治44年には吉野軽便鉄道(のちの吉野鉄道で、近鉄吉野線の前身)を興し社長に就任した。

「山林を経営し、植林に努めていたが、明治34年には、林業の改良発達を図る目的で、社団法人大和山林会を起こし理事となった。また、立木登記法を制定させるため、農商務・司法の各省や法制局に陳情し、これを実現させた。(中略) 林業、交通、電力、金融の各分野で、幅広く活躍した財界の重鎮であった。一方では公職も兼ね、明治31年5月、奈良県会議員に選出された」(同書)。

氏が興した吉野鉄道は昭和3年、吉野駅(吉野山下千本)まで延伸した。吉野町文化協会編『ふるさと吉野 懐古写真集』には「それまでは六田駅まで歩いて、煙突の長い汽車の軽便鉄道に乗って都会へ行ったものである。夕暮れ六田駅に降りると、フォードの幌(ほろ)付のタクシーが一台待っていて、奪い合って乗ったが、大抵は提灯や懐中電灯を持って歩いた。電車が開通した時は、見物に行ったものである」と紹介されている。

「当家のナスベキコト」という書き付けが残されている。いわば阪本家の家訓で、そこには「1.慈善 1.永久公共ノ利益トナルコト 1.人物ノ養成」とある。今でいう「社会的責任経営」「人材育成」を理念に据えているのだ。

仙次氏の事業で特筆すべきは、美吉野運動競技場(通称:美吉野グラウンド)の建設である。吉野鉄道が六田~吉野間の延長工事をしていた大正15年、鉄道付随事業として、上市と飯貝の間の吉野川流域の中州(現在の吉野木材組合連合会の原木市場付近)にあった雑木林約2万坪(約6万6千平方メートル)を開拓し、大運動場を開設したのである。

400メートルトラックとスタンドが併設されたスタジアム、プロ野球の公式戦も行われた野球場、2面のテニスコート、相撲場のほか、ラグビー、サッカー、バスケット、バレーボールができる設備を有し、シャワーも完備していた。当時としては比類のない最先端の施設だった。しかしその後、昭和34年の伊勢湾台風で壊滅的な打撃を受け、競技場としての使命を終えた。

吉野銀行は昭和9年6月、六十八、八木、御所の各銀行と合併し、新たに南都銀行が設立された。仙次氏は新銀行頭取の最有力候補だったが、同年5月に脳溢血で急逝。仙次氏のかねてよりの推挙で、新銀行の頭取には六十八銀行頭取だった依田忠一氏が就任した。

仙次氏の長男猷(ゆう)氏は、父の事業を継ぐとともに古典の収集に努めた。収集した古典は「阪本龍門文庫」として閲覧に供されている。

明治から昭和初期、産業や文化を育てたこんな大実業家が吉野町にいたことは、ぜひ胸に刻んでいただきたい。

阪本家頌徳碑。阪本龍門文庫(南都銀行上市支店に隣接)の庭に建つ

過去に南都銀行頭取を務めた故阪本龍兒氏は、仙次氏の縁者である。紙面では触れられなかったが、阪本龍門文庫の庭には佐佐木信綱が記した「阪本家頌徳碑」が建っている。全文(碑に彫られた状態で写したもの)を紹介すると、

阪本家頌徳碑

名ぐはし吉野の山竝を望み真白玉たぎつ吉野川のほとりはまこと

よき人をしのぶべきかな阪本仙次翁は明治二年龍門の𦾔家に生れ

地方金融の円滑を図るため吉野材木銀行設立吉野銀行の頭取と

なり又奈良信託会社をおこされ地方産業の増進を目的として吉野

鉄道株式会社を創立し水力電気事業にも活躍し貢献する 大に

山林の開発に関しては植林に努めて範を他に示し大和山林会をお

こし立木法の制定を主唱実現する等斯界に重きをなすと共にその

進むべき道を示されたりき猷君は明治廿四年その子孫として生れ

慶應義塾大学理財課を卒業賭遠く欧州に父翁を嗣ぎてその全事

業に力を盡くされまた京都大学に山林約百町歩を奨学の為寄贈せ

られたりき今年仙次翁の歿後廿五年猷君の十七回忌に當たるをもて

猷君の未亡人千代子夫人ぬし財団法人阪本龍門文庫を創設して夫君が

橡舎に蒐集愛翫せられし貴重なる古典籍を永く後世に傳へかつは

二代の徳育を掲けむことを期せらる上市の看山臨水樓に吉野の白

雲荘に詠歌を嗜まれし仙次翁も泉下にしてほほゑまるべく猷君は

もとより夫人の永遠の熱情を喜びつつあらむ茲にその事を記すは

二代と親しかりし日本学士院会員佐佐木信綱なり

昭和三十三年十一月建立

さすがに簡にして要を得た名文で綴られている。末筆ながら磯崎さん、図書情報館の職員さん、公益財団法人阪本龍門文庫のSさん、ご協力、有り難うございました。皆さん、ぜひ磯崎さんが「土倉庄三郎に匹敵する偉人」と讃える阪本仙次氏のことを、ご記憶にとどめてください!