このトシになって、女子高生とラジオで共演するとは、思ってもみませんでした。4月29日(月)~5/12(日)の水曜日を除く毎日、パーソナリティのなっちゃん(高校1年生)と私が、FMまほろば(79.5MHz)の10分間番組に出演します。月、火、木、金は15時20分から、土、日は12時15分から。

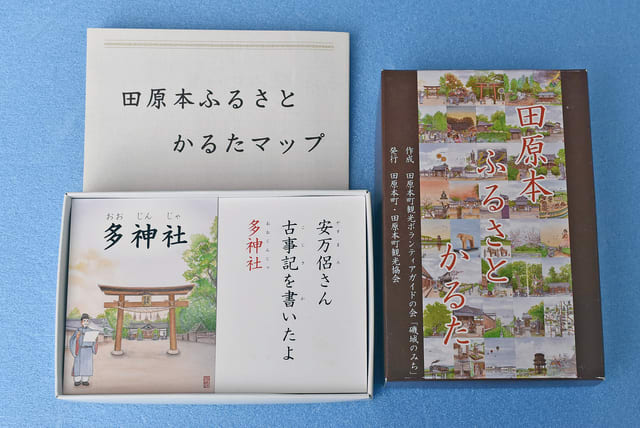

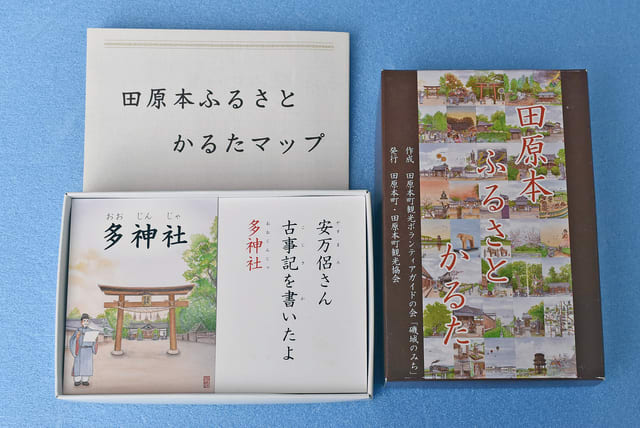

内容は週替わりで2本(月曜日に本放送、他の曜日は再放送)。いずれも「地元の歴史の学び方」のような話です。4/28(日)に近鉄田原本駅前で開催された「やどかり市」の日に買った「田原本ふるさとかるた」などをもとに、唐古・鍵遺跡などの史跡や地元の社寺の話をします。2本の番組は、すでに4/28に収録を終えています。

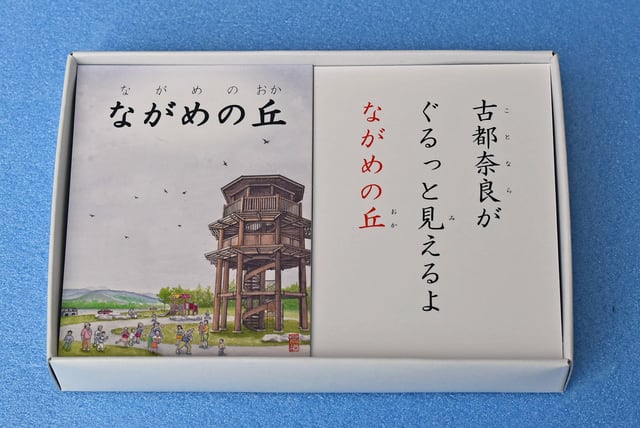

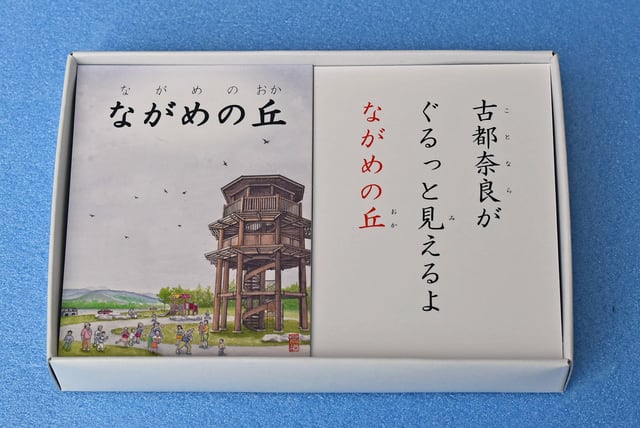

なっちゃんは小学生の頃には、よくご家族で、「田原本ふるさとかるた」をしたそうです。「古都奈良がぐるっと見えるよ ながめの丘」という札で知った「ながめの丘」(しきのみちはせがわ展望公園②)も、訪ねたそうです。

史跡や観光資源に恵まれた田原本町は、ネタに困らないのがありがたいです。全国の皆さん、ぜひインターネットの「サイマルラジオ」で、お聞きください!

内容は週替わりで2本(月曜日に本放送、他の曜日は再放送)。いずれも「地元の歴史の学び方」のような話です。4/28(日)に近鉄田原本駅前で開催された「やどかり市」の日に買った「田原本ふるさとかるた」などをもとに、唐古・鍵遺跡などの史跡や地元の社寺の話をします。2本の番組は、すでに4/28に収録を終えています。

なっちゃんは小学生の頃には、よくご家族で、「田原本ふるさとかるた」をしたそうです。「古都奈良がぐるっと見えるよ ながめの丘」という札で知った「ながめの丘」(しきのみちはせがわ展望公園②)も、訪ねたそうです。

史跡や観光資源に恵まれた田原本町は、ネタに困らないのがありがたいです。全国の皆さん、ぜひインターネットの「サイマルラジオ」で、お聞きください!