10月28日(日)、「まほろばソムリエと行く!『古事記』をめぐるバスツアー」(旅行企画・実施=奈良交通、協力=奈良まほろばソムリエ友の会)の安萬侶・阿礼コースコースに同乗した。コース名は《(2)古事記成立の立役者!太安萬侶と稗田阿礼ゆかりの地をゆく(@5,800円)平成24年10月14日(日)、28日(日)》で、ガイドは奈良まほろばソムリエの小野哲朗さんと小出春美さん、オブザーバー参加は石田一雄さんと私であった。添乗員は奈良交通の境課長。お客さまは28名。7割が奈良県内、3割は県外から来られていた。当日の様子を、車中で配付されたレジメをもとに紹介する。

ツアー当日は、朝からあいにくの雨、しかし午後からはウソのように晴れ渡った。バスは近鉄奈良駅、JR奈良駅を出発し、一路、田原の里(奈良市)へ。まず到着したのは、田原の入口・矢田原町のある「春日宮天皇陵」(田原西陵)であった。

「春日宮天皇陵」(田原西陵)は、万葉歌人として有名な志貴皇子(天智天皇の第7皇子)の御陵。 径57m高さ11m円形、715年(霊亀元年)9月に亡くなった志貴皇子は、770年(宝亀元年)第6子の白壁王が光仁天皇に即位したため、春日宮天皇(田原天皇とも)と追尊号を贈られました。

飛鳥時代や奈良時代というと一見、雅やかな印象を持たれがちですが、権謀術数が渦巻く生臭い政争の時代でもありました。そんな中、天智天皇の息子であり、皇位継承争いから外れた傍系の志貴皇子は、政治よりも和歌に生きた人物でした。万葉集には6首が残されています。

采女の袖吹き返す明日香風京を遠みいたずらに吹く (巻1-51)

葦辺行く鴨の羽交に霜降りて寒き夕は大和し思ほゆ (巻1-64)

むささびは木末求むとあしひきの山の猟夫にあひにけるかも (巻3-267)

大原のこのいち柴のいつしかと我が思ふ妹に今夜逢へるかも (巻4-513)

石走る垂水の上のさわらびの萌え出ずる春になりにけるかも (巻8-1422)

神奈備の石瀬の社の雀公鳥毛無の岡にいつか来鳴かむ (巻8-1466)

次は日笠町にある「光仁天皇陵」(田原東陵)と「北浦定政顕彰碑」。

「光仁天皇陵」(田原東陵)は、奈良時代最後の天皇である第49代光仁天皇の御陵。径62m高さ7m円形、「白壁王」と称された光仁天皇は、志貴皇子(施貴親王)の第6皇子で、天智天皇の孫になります。当時、皇位継承をめぐる争いが激化していましたが、主流は天武天皇系で、天智天皇系だった白壁王は皇位継承から遠い立場でしたが、普段から酒を飲むなど凡庸を装い、政争に巻き込まれないよう振舞ったと言われています。

しかし770年、称徳天皇が後継者を指名せずに崩御した。度重なる政変で天武天皇系の嫡流にあたる皇族が無く、ここで62歳の高齢だった天智系の白壁王が天皇の位に就きました。70歳を過ぎてもなお、政務をこなした光仁天皇でしたが、第一皇女の能登内親王の死を機に心身とも衰えがちになり、天応元年(781)4月3日、病を理由に皇太子に譲位。同年12月23日、崩御。皇太子の山部王は、平安遷都を行った桓武天皇です。

北浦定政顕彰碑。北浦定政(1817-1871)通称義助。号は霊亀亭。江戸時代後期の陵墓研究家。大和 古市の人。津藩領古市奉行所の手代。自作の測量器で大和の天皇陵を調査し、嘉永元年(1848)「打墨縄(うつすみなわ)」、同5年(1852)には「平城京大内裏跡坪割之図」「大和国班田略図」などを著述した。特に「平城京大内裏跡坪割図」は棚田嘉十郎らによる平城宮跡保存顕彰運動に多大な影響を与えました。光仁天皇田原東陵の考定修補に尽力したとして、昭和51年(1976)に生誕160年を記念して田原村民によって建てられたものです。

いよいよ次は本日のメイン訪問地、「太安萬侶墓」墓(奈良市比瀬町 通称:トンボ山)探訪である。

太安萬侶墓。昭和54年(1979)1月、茶木の植え替え作業中に、偶然墓誌が発見され、その銅版に41文字からなる銘文が記されていました。名前・居住地・位階・死亡年月日などが読み取れます。

「左京四條四坊従四位下勲五等太朝臣安萬侶以癸亥年七月六日卒之 養老七年十二月十五日乙巳」とあり、「古事記序第三段」に「和銅四年九月十八日をもちて 臣安萬侶に詔して 稗田阿礼の誦むところの勅語の旧辞を撰録して献上せしむ・・井せて三巻を録して謹みて献上る臣安萬侶 誠惶誠恐 頓首頓首 和銅五年正月廿八日 正五位上勲五等太朝臣安萬侶」「続日本紀」に「養老七年(元正723)七月 民部卿 従四位下の太朝臣安麻侶が率した」という史書の記述と一致していることから、太安萬侶の墓に間違いないと確認されました。また古事記の編者として知られていた太安萬侶の実在が証明されました。

茶農家 竹西秀夫氏が茶畑で作業中、約30cm掘り下げました。木片の裏に「安萬侶」と刻まれた銅片が貼り付けてあったという。だがこの世紀の大発見に至るまでには、幾多の偶然の積み重ねがあったようです。調査によると、墓は一片1.8mの土抗を掘って内部に炭を敷き、文字面を下に向けて墓誌を敷き、その上に直径4.5mほどの円丘が載る構造。人骨に混じって真珠四粒、漆喰片、銅製墓誌が発見された。国指定史蹟で、現在墓誌は橿原考古学研究所博物館に。遺骨は十輪寺に。又3年後墓誌に記述の旧安萬侶の住していた場所から「羊形硯」が発掘され話題を呼びました。

墓誌銘文(墓誌は重文に指定)

左京四條四坊従四位下勲五等太朝臣安萬侶以癸亥

年七月六日卒之 養老七年十二月十五日乙巳

ヤマトポークのソースカツ丼

このあとバスは南下。途中の「道の駅 針テラス」で食事。小野さんからは「テラス(T・R・S)は、Tea Time Resort Station という意味です」という解説が入る。そんなことまで、よく調べられたものだ。針テラスで私は、生まれて初めての経験をした。バスの乗務員や添乗員用の食堂(乗務員室)で昼食をいただいたのである。

大和肉鶏と大和なでしこ卵の親子丼

メニューは、うどん・そば、ラーメン、カレー、丼物の5ジャンル・14種類から選ぶ。小野さんと小出さんは「ヤマトポークのソースカツ丼」、石田さんと私は「大和肉鶏と大和なでしこ卵(らん)の親子丼」を注文。味もボリュームも申し分なく、皆さん大満足だった。雨も上がり、午後は太安萬侶ゆかりの多神社(田原本町多)へ。

多神社(多坐弥志理都比古神社)。祭神は神倭磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと)・神八井耳命(かむやいみみのみこと)・神沼河耳命(かむぬなかわみみのみこと)・玉依姫命(たまよりひめのみこと)の四神。本殿は一間社春日造り四殿配祀の形式。神武天皇の第二王子 神八井耳命が多神社の主神で、この地を本拠の古代多氏の祖神と言われています。

鳥居に掲げられる「正一位勲一等多大明神」の額が示すように、春日・石上・大神など大きな神社が山の麓に立地している中で、多神社は盆地の真中にあり、弥生文化の発達と共に稲作と祭祀の中心地として、かってはいかに大きな勢力を持っていたかが伺えます。4月初め 東の三輪山の山頂より太陽が昇り五穀豊穣を祈り、9月の末頃 西の二上山の雄岳と雌岳の間に日が沈む時収穫の祭祀が執り行われて来ました。又中世には国民である「十市氏」によって支えられました。

太安萬侶はこの多氏の一族であり、「多神社注進状記事」によると、壬申の乱で天武天皇側について武功を挙げた多品治の息子となっています。711年元明天皇の命により稗田阿礼と古事記編纂を始め、翌712年「古事記」三巻を完成、天皇に献上しました。716年 舎人親王と日本書紀編纂にも関与したとの説もありますが、定かではありません。また、すぐ南にある「小杜(こもり)神社」は太安萬侶を祀っており、古事記編纂後1300年を記念しこの7月に、記念陵が完成しました。

最後は、大和郡山市稗田町の賣太(めた)神社へ。

賣太神社・稗田阿礼。祭神は稗田阿礼命、副祭神 猿田彦神・天鈿女命(あめのうずめのみこと)。古代豪族である稗田猿女君の邸のあった所と伝えられています。「書紀」に猿女君は遠祖天鈿女命とあり、稗田阿礼はその一族です。平城京に通じる「下つ道」(水陸両用の当時の主要幹線道路)があり、京の南端の羅生門に近く、都に出入りする人々の穢れを払う場所でもあったと神社の「御由緒略紀」にあります。

また稗田阿礼は、非常に聡明で、抜群の記憶力の持ち主で数多い学者や名門出身の役人の中から、特に28歳の若い阿礼が選ばれたともあります。阿礼に因んで 昭和の初め頃から、子供達に童話を口演する行事が盛んで、境内にも「かたりべの碑」や、8月16日の阿礼祭には「阿礼さま音頭」などで賑わいます。

稗田環濠集落。大和平野には、鎌倉末期から南北朝時代にかけての争乱時代に、防衛の為に集落の周りを掘で囲む環濠が、二百近く散在していると云われますが、この稗田環濠集落は、原型に最も近い状態で現存し、規模の大きさで全国的にもその例を見ないものとされています。

賣太神社の社務所では『はじめての古事記』(神社本庁)という20頁ほどの小冊子を150円で販売していた。「これは便利だ」と早速買い求めると、卵煎餅を2枚いただいた。1枚は「あれさまのちえせんべい」(稗田阿礼の知恵煎餅)」、もう1枚は「うずめさまのふくせんべい」(天鈿女命の福煎餅)。これは有り難い。この話をお客さんにすると、たくさんの方が社務所を訪れ、『はじめての古事記』を買っておられた。

前回の「畝傍コース」同様、とても行き届いたガイドであった。小野さん、小出さんとも事前に史料を調べられ、また何度も現地に足を運ばれている様子がうかがえた。史跡の現地ガイドだけではなく、車窓から見える山や古墳を説明されたり、奈良の方言や万葉歌の解説など、移動の時間も退屈することがない。

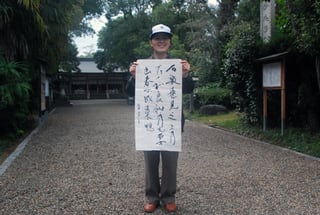

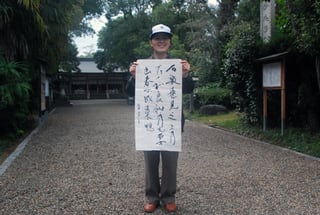

小出さん手書きの万葉歌「石走る垂水の上のさわらびの萌え出ずる春になりにけるかも」

これを春日宮天皇陵(志貴皇子の御陵)の前で犬養節で朗詠され、お客さまは大喜び

偉い先生のツアーに参加しても、現地では説明が聞けるが、車中ではめったにお話しいただけない。私にはこれが不満だったが「1人で車内でも車外でも話し続けるのは、疲れるのだろう」と諦めていたが、ソムリエのツアーは2人ガイド体制なので、うまくローテーションを組めば、ずっとしゃべり続けられるのである。今回は持ち味の違うガイド2人が、それぞれの得意分野を生かしたガイドをされていて「ガイド同士の組み合わせも、大事だな」と気づいた次第である。

向かって左から、石田さん、小野さん、小出さん、私

さて好評実施中の「まほろばソムリエと行く!『古事記』をめぐるバスツアー」、今後の予定は以下のとおりである。

(1)葛城山麓に鎮座する神々と出会う(@6,000円)

■平成24年11月4日(日=満席)、10日(土)

(2)神武東征の軌跡をたどる(@5,800円)

■平成24年12月1日(土)、16日(日)

(3)御所・葛城に黎明期の大和を訪ねる(@5,800円)

■平成25年3月10日(日)、17日(日)

(4)悲劇の英雄・ヤマトタケルの生涯に迫る(@5,800円)

■平成25年3月24日(日)、30日(土)

私は(1)(3)(4)のツアーで、ガイドをさせていただく。1月~2月には、古事記ではなく単発のバスツアーとして、巳の神さま参り、学問の神さま参り、ぽっくり寺参りを予定している。今回の小野さんと小出さんにも、再登場いただく予定である。奈良交通のHPに、ぜひご注目いただきたい。

小野さん、小出さん、素晴らしいガイドを有難うございました。石田さん、楽しかったですね。境さん、奈良交通さん、これからもソムリエガイドをどうぞよろしく。皆さん、ぜひ奈良交通の「奈良まほろばソムリエと行く」シリーズをご利用ください!

ツアー当日は、朝からあいにくの雨、しかし午後からはウソのように晴れ渡った。バスは近鉄奈良駅、JR奈良駅を出発し、一路、田原の里(奈良市)へ。まず到着したのは、田原の入口・矢田原町のある「春日宮天皇陵」(田原西陵)であった。

「春日宮天皇陵」(田原西陵)は、万葉歌人として有名な志貴皇子(天智天皇の第7皇子)の御陵。 径57m高さ11m円形、715年(霊亀元年)9月に亡くなった志貴皇子は、770年(宝亀元年)第6子の白壁王が光仁天皇に即位したため、春日宮天皇(田原天皇とも)と追尊号を贈られました。

飛鳥時代や奈良時代というと一見、雅やかな印象を持たれがちですが、権謀術数が渦巻く生臭い政争の時代でもありました。そんな中、天智天皇の息子であり、皇位継承争いから外れた傍系の志貴皇子は、政治よりも和歌に生きた人物でした。万葉集には6首が残されています。

采女の袖吹き返す明日香風京を遠みいたずらに吹く (巻1-51)

葦辺行く鴨の羽交に霜降りて寒き夕は大和し思ほゆ (巻1-64)

むささびは木末求むとあしひきの山の猟夫にあひにけるかも (巻3-267)

大原のこのいち柴のいつしかと我が思ふ妹に今夜逢へるかも (巻4-513)

石走る垂水の上のさわらびの萌え出ずる春になりにけるかも (巻8-1422)

神奈備の石瀬の社の雀公鳥毛無の岡にいつか来鳴かむ (巻8-1466)

次は日笠町にある「光仁天皇陵」(田原東陵)と「北浦定政顕彰碑」。

「光仁天皇陵」(田原東陵)は、奈良時代最後の天皇である第49代光仁天皇の御陵。径62m高さ7m円形、「白壁王」と称された光仁天皇は、志貴皇子(施貴親王)の第6皇子で、天智天皇の孫になります。当時、皇位継承をめぐる争いが激化していましたが、主流は天武天皇系で、天智天皇系だった白壁王は皇位継承から遠い立場でしたが、普段から酒を飲むなど凡庸を装い、政争に巻き込まれないよう振舞ったと言われています。

しかし770年、称徳天皇が後継者を指名せずに崩御した。度重なる政変で天武天皇系の嫡流にあたる皇族が無く、ここで62歳の高齢だった天智系の白壁王が天皇の位に就きました。70歳を過ぎてもなお、政務をこなした光仁天皇でしたが、第一皇女の能登内親王の死を機に心身とも衰えがちになり、天応元年(781)4月3日、病を理由に皇太子に譲位。同年12月23日、崩御。皇太子の山部王は、平安遷都を行った桓武天皇です。

北浦定政顕彰碑。北浦定政(1817-1871)通称義助。号は霊亀亭。江戸時代後期の陵墓研究家。大和 古市の人。津藩領古市奉行所の手代。自作の測量器で大和の天皇陵を調査し、嘉永元年(1848)「打墨縄(うつすみなわ)」、同5年(1852)には「平城京大内裏跡坪割之図」「大和国班田略図」などを著述した。特に「平城京大内裏跡坪割図」は棚田嘉十郎らによる平城宮跡保存顕彰運動に多大な影響を与えました。光仁天皇田原東陵の考定修補に尽力したとして、昭和51年(1976)に生誕160年を記念して田原村民によって建てられたものです。

いよいよ次は本日のメイン訪問地、「太安萬侶墓」墓(奈良市比瀬町 通称:トンボ山)探訪である。

太安萬侶墓。昭和54年(1979)1月、茶木の植え替え作業中に、偶然墓誌が発見され、その銅版に41文字からなる銘文が記されていました。名前・居住地・位階・死亡年月日などが読み取れます。

「左京四條四坊従四位下勲五等太朝臣安萬侶以癸亥年七月六日卒之 養老七年十二月十五日乙巳」とあり、「古事記序第三段」に「和銅四年九月十八日をもちて 臣安萬侶に詔して 稗田阿礼の誦むところの勅語の旧辞を撰録して献上せしむ・・井せて三巻を録して謹みて献上る臣安萬侶 誠惶誠恐 頓首頓首 和銅五年正月廿八日 正五位上勲五等太朝臣安萬侶」「続日本紀」に「養老七年(元正723)七月 民部卿 従四位下の太朝臣安麻侶が率した」という史書の記述と一致していることから、太安萬侶の墓に間違いないと確認されました。また古事記の編者として知られていた太安萬侶の実在が証明されました。

茶農家 竹西秀夫氏が茶畑で作業中、約30cm掘り下げました。木片の裏に「安萬侶」と刻まれた銅片が貼り付けてあったという。だがこの世紀の大発見に至るまでには、幾多の偶然の積み重ねがあったようです。調査によると、墓は一片1.8mの土抗を掘って内部に炭を敷き、文字面を下に向けて墓誌を敷き、その上に直径4.5mほどの円丘が載る構造。人骨に混じって真珠四粒、漆喰片、銅製墓誌が発見された。国指定史蹟で、現在墓誌は橿原考古学研究所博物館に。遺骨は十輪寺に。又3年後墓誌に記述の旧安萬侶の住していた場所から「羊形硯」が発掘され話題を呼びました。

墓誌銘文(墓誌は重文に指定)

左京四條四坊従四位下勲五等太朝臣安萬侶以癸亥

年七月六日卒之 養老七年十二月十五日乙巳

ヤマトポークのソースカツ丼

このあとバスは南下。途中の「道の駅 針テラス」で食事。小野さんからは「テラス(T・R・S)は、Tea Time Resort Station という意味です」という解説が入る。そんなことまで、よく調べられたものだ。針テラスで私は、生まれて初めての経験をした。バスの乗務員や添乗員用の食堂(乗務員室)で昼食をいただいたのである。

大和肉鶏と大和なでしこ卵の親子丼

メニューは、うどん・そば、ラーメン、カレー、丼物の5ジャンル・14種類から選ぶ。小野さんと小出さんは「ヤマトポークのソースカツ丼」、石田さんと私は「大和肉鶏と大和なでしこ卵(らん)の親子丼」を注文。味もボリュームも申し分なく、皆さん大満足だった。雨も上がり、午後は太安萬侶ゆかりの多神社(田原本町多)へ。

多神社(多坐弥志理都比古神社)。祭神は神倭磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと)・神八井耳命(かむやいみみのみこと)・神沼河耳命(かむぬなかわみみのみこと)・玉依姫命(たまよりひめのみこと)の四神。本殿は一間社春日造り四殿配祀の形式。神武天皇の第二王子 神八井耳命が多神社の主神で、この地を本拠の古代多氏の祖神と言われています。

鳥居に掲げられる「正一位勲一等多大明神」の額が示すように、春日・石上・大神など大きな神社が山の麓に立地している中で、多神社は盆地の真中にあり、弥生文化の発達と共に稲作と祭祀の中心地として、かってはいかに大きな勢力を持っていたかが伺えます。4月初め 東の三輪山の山頂より太陽が昇り五穀豊穣を祈り、9月の末頃 西の二上山の雄岳と雌岳の間に日が沈む時収穫の祭祀が執り行われて来ました。又中世には国民である「十市氏」によって支えられました。

太安萬侶はこの多氏の一族であり、「多神社注進状記事」によると、壬申の乱で天武天皇側について武功を挙げた多品治の息子となっています。711年元明天皇の命により稗田阿礼と古事記編纂を始め、翌712年「古事記」三巻を完成、天皇に献上しました。716年 舎人親王と日本書紀編纂にも関与したとの説もありますが、定かではありません。また、すぐ南にある「小杜(こもり)神社」は太安萬侶を祀っており、古事記編纂後1300年を記念しこの7月に、記念陵が完成しました。

最後は、大和郡山市稗田町の賣太(めた)神社へ。

賣太神社・稗田阿礼。祭神は稗田阿礼命、副祭神 猿田彦神・天鈿女命(あめのうずめのみこと)。古代豪族である稗田猿女君の邸のあった所と伝えられています。「書紀」に猿女君は遠祖天鈿女命とあり、稗田阿礼はその一族です。平城京に通じる「下つ道」(水陸両用の当時の主要幹線道路)があり、京の南端の羅生門に近く、都に出入りする人々の穢れを払う場所でもあったと神社の「御由緒略紀」にあります。

また稗田阿礼は、非常に聡明で、抜群の記憶力の持ち主で数多い学者や名門出身の役人の中から、特に28歳の若い阿礼が選ばれたともあります。阿礼に因んで 昭和の初め頃から、子供達に童話を口演する行事が盛んで、境内にも「かたりべの碑」や、8月16日の阿礼祭には「阿礼さま音頭」などで賑わいます。

稗田環濠集落。大和平野には、鎌倉末期から南北朝時代にかけての争乱時代に、防衛の為に集落の周りを掘で囲む環濠が、二百近く散在していると云われますが、この稗田環濠集落は、原型に最も近い状態で現存し、規模の大きさで全国的にもその例を見ないものとされています。

賣太神社の社務所では『はじめての古事記』(神社本庁)という20頁ほどの小冊子を150円で販売していた。「これは便利だ」と早速買い求めると、卵煎餅を2枚いただいた。1枚は「あれさまのちえせんべい」(稗田阿礼の知恵煎餅)」、もう1枚は「うずめさまのふくせんべい」(天鈿女命の福煎餅)。これは有り難い。この話をお客さんにすると、たくさんの方が社務所を訪れ、『はじめての古事記』を買っておられた。

前回の「畝傍コース」同様、とても行き届いたガイドであった。小野さん、小出さんとも事前に史料を調べられ、また何度も現地に足を運ばれている様子がうかがえた。史跡の現地ガイドだけではなく、車窓から見える山や古墳を説明されたり、奈良の方言や万葉歌の解説など、移動の時間も退屈することがない。

小出さん手書きの万葉歌「石走る垂水の上のさわらびの萌え出ずる春になりにけるかも」

これを春日宮天皇陵(志貴皇子の御陵)の前で犬養節で朗詠され、お客さまは大喜び

偉い先生のツアーに参加しても、現地では説明が聞けるが、車中ではめったにお話しいただけない。私にはこれが不満だったが「1人で車内でも車外でも話し続けるのは、疲れるのだろう」と諦めていたが、ソムリエのツアーは2人ガイド体制なので、うまくローテーションを組めば、ずっとしゃべり続けられるのである。今回は持ち味の違うガイド2人が、それぞれの得意分野を生かしたガイドをされていて「ガイド同士の組み合わせも、大事だな」と気づいた次第である。

向かって左から、石田さん、小野さん、小出さん、私

さて好評実施中の「まほろばソムリエと行く!『古事記』をめぐるバスツアー」、今後の予定は以下のとおりである。

(1)葛城山麓に鎮座する神々と出会う(@6,000円)

■平成24年11月4日(日=満席)、10日(土)

(2)神武東征の軌跡をたどる(@5,800円)

■平成24年12月1日(土)、16日(日)

(3)御所・葛城に黎明期の大和を訪ねる(@5,800円)

■平成25年3月10日(日)、17日(日)

(4)悲劇の英雄・ヤマトタケルの生涯に迫る(@5,800円)

■平成25年3月24日(日)、30日(土)

私は(1)(3)(4)のツアーで、ガイドをさせていただく。1月~2月には、古事記ではなく単発のバスツアーとして、巳の神さま参り、学問の神さま参り、ぽっくり寺参りを予定している。今回の小野さんと小出さんにも、再登場いただく予定である。奈良交通のHPに、ぜひご注目いただきたい。

小野さん、小出さん、素晴らしいガイドを有難うございました。石田さん、楽しかったですね。境さん、奈良交通さん、これからもソムリエガイドをどうぞよろしく。皆さん、ぜひ奈良交通の「奈良まほろばソムリエと行く」シリーズをご利用ください!