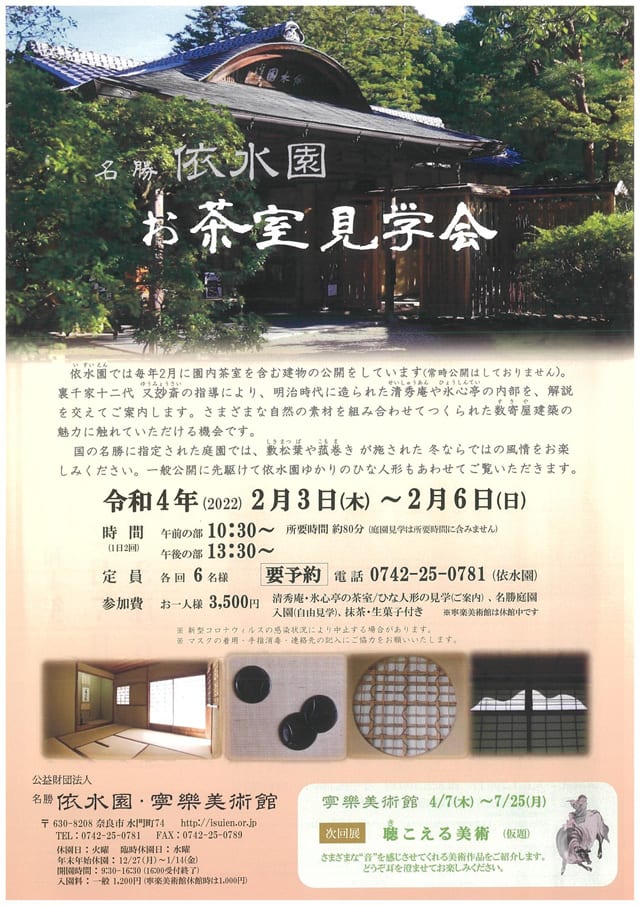

名勝「依水園」では、恒例のお茶室見学会が、2月3日(木)~6日(日)開催される。私は2月4日(金)の午後に、お邪魔するつもりである。「なら旅ネット」(奈良県観光公式サイト)によると、

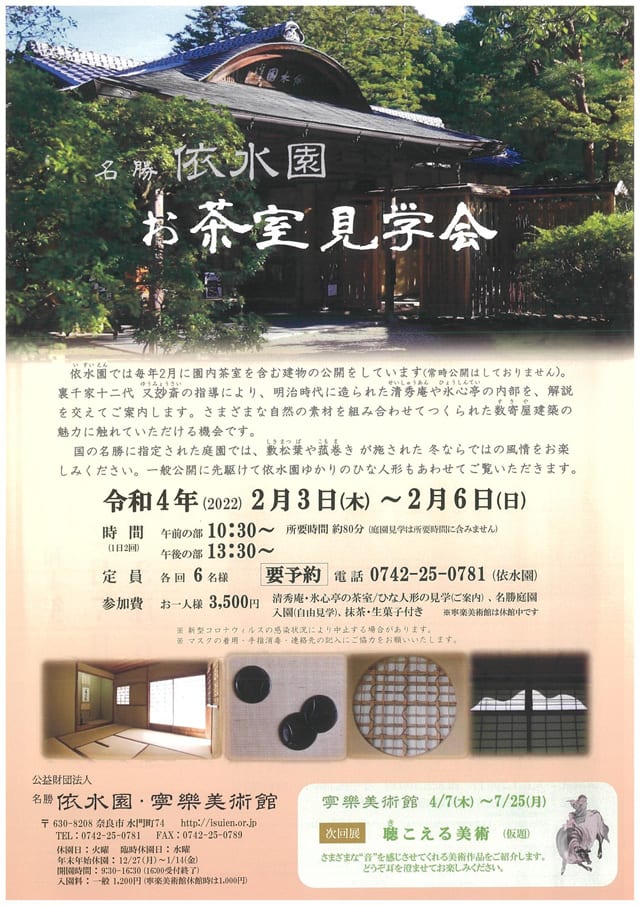

依水園では毎年2月に、通常時は非公開の園内茶室などの建物が公開されます。裏千家十二代・又玅斎(ゆうみょうさい)の指導により明治時代に建てられた清秀庵(又隠写)や氷心亭の内部を、解説付きの案内で見学いただけます。国の名勝に指定された庭園では、敷松葉や菰巻きが施された冬ならではの風情をお楽しみいただけます。また、一般公開に先駆けて依水園ゆかりのひな人形もご覧いただけます。

開催名 名勝依水園お茶室見学会

開催期間 2022年2月3日(木) ~ 2022年2月6日(日) 1日2回

午前の部10:30~、午後の部13:30~

開催場所 名勝依水園内(茶室:清秀庵・氷心亭、庭園)

お問合わせ先 0742-25-0781

料金 お1人様3,000円(お抹茶・お菓子付き)

申込みについて

定 員:各回6名様 ※要予約

参加費:お1人様 3,500円(お抹茶・お菓子付き)

※ 参加費には以下が含まれます

○ 清秀庵、氷心亭の茶室見学(ご案内)

○ ひな人形の見学(ご案内)

○ 名勝庭園入園(自由見学)

ご予約:依水園事務局へお電話ください 0742-25-0781

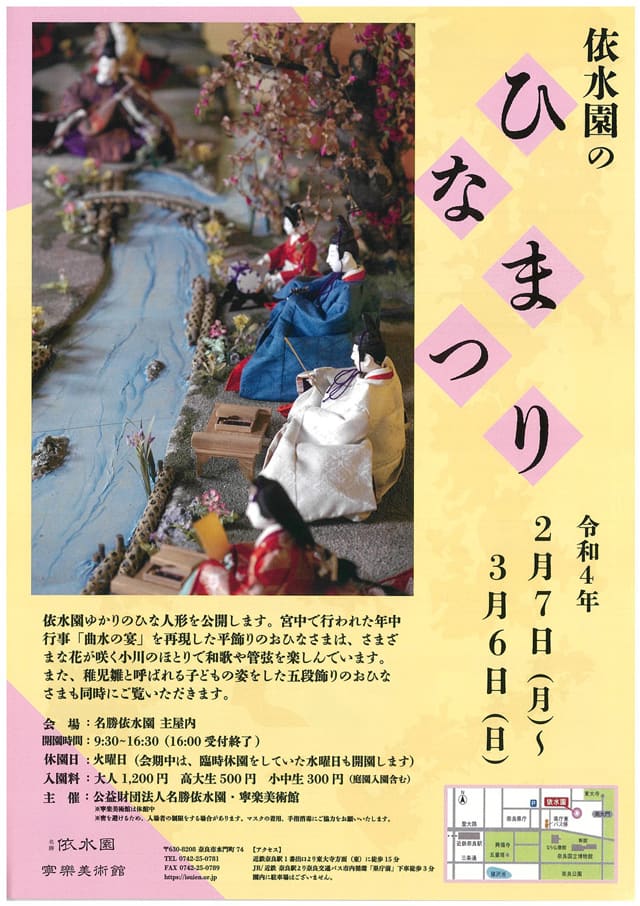

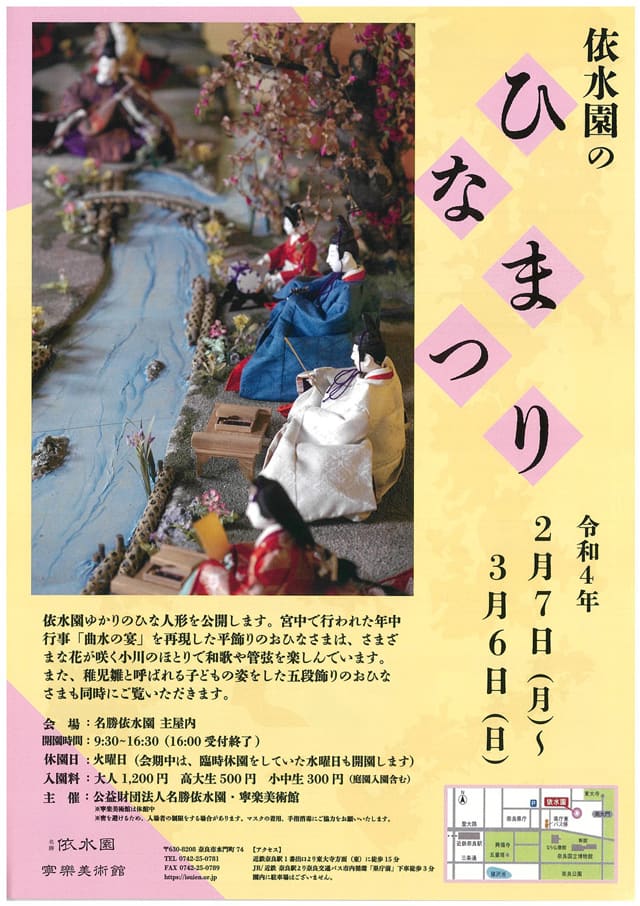

また2月7日(月)~3月6日(日)には、「依水園のひなまつり」と題し、「曲水の宴」を再現した豪華ひな飾りを見学することができる。「なら旅ネット」(奈良県観光公式サイト)には、

水の流れがある庭園で行われる「曲水の宴」。曲水の宴とは、出席者が流れのそばに座り、上流から流れてくる盃が自分の前を通り過ぎるまでに和歌などを詠み、盃のお酒を飲んで次へ流すという風流な遊びです。この曲水の宴を模してつくられた平飾りの雛人形や、子どもの姿の雛人形「稚児雛」など、珍しいお雛様が公開されます。

開催名 依水園のひなまつり

開催期間 2022年2月7日(月) ~ 2022年3月6日(日) 9:30~16:30(受付は16:00まで)

開催場所 名勝依水園・主屋内

お問合わせ先 0742-25-0781

料金 大人 1,200円 高校生 500円 小中学生 300円(庭園入園含む)

休園日:毎火曜日(会期中は、臨時休園されていた水曜日も開園されます)

皆さん、ぜひ足をお運びください!

依水園では毎年2月に、通常時は非公開の園内茶室などの建物が公開されます。裏千家十二代・又玅斎(ゆうみょうさい)の指導により明治時代に建てられた清秀庵(又隠写)や氷心亭の内部を、解説付きの案内で見学いただけます。国の名勝に指定された庭園では、敷松葉や菰巻きが施された冬ならではの風情をお楽しみいただけます。また、一般公開に先駆けて依水園ゆかりのひな人形もご覧いただけます。

開催名 名勝依水園お茶室見学会

開催期間 2022年2月3日(木) ~ 2022年2月6日(日) 1日2回

午前の部10:30~、午後の部13:30~

開催場所 名勝依水園内(茶室:清秀庵・氷心亭、庭園)

お問合わせ先 0742-25-0781

料金 お1人様3,000円(お抹茶・お菓子付き)

申込みについて

定 員:各回6名様 ※要予約

参加費:お1人様 3,500円(お抹茶・お菓子付き)

※ 参加費には以下が含まれます

○ 清秀庵、氷心亭の茶室見学(ご案内)

○ ひな人形の見学(ご案内)

○ 名勝庭園入園(自由見学)

ご予約:依水園事務局へお電話ください 0742-25-0781

また2月7日(月)~3月6日(日)には、「依水園のひなまつり」と題し、「曲水の宴」を再現した豪華ひな飾りを見学することができる。「なら旅ネット」(奈良県観光公式サイト)には、

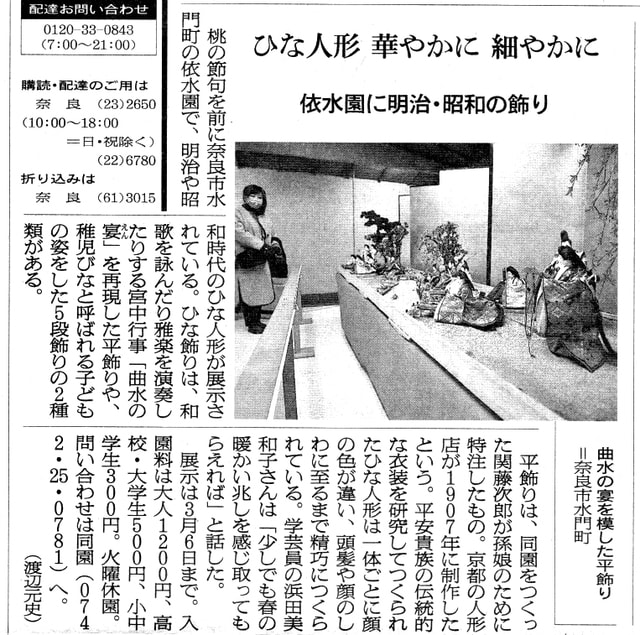

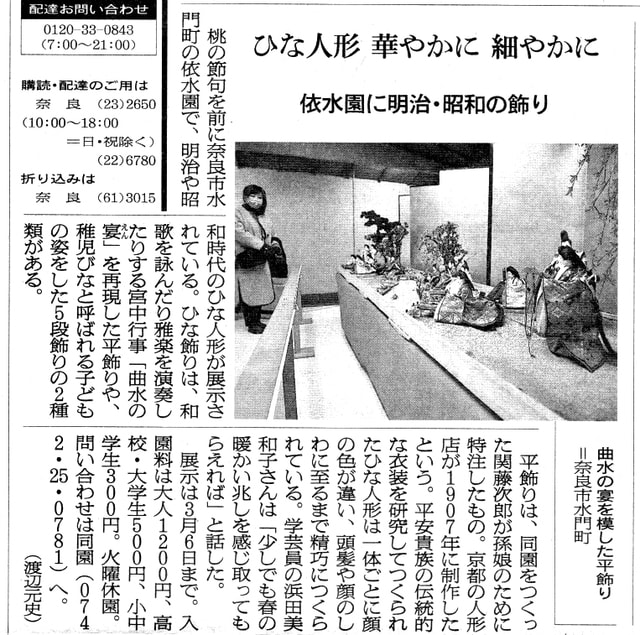

朝日新聞奈良版(2022.02.12付 同日追記)

水の流れがある庭園で行われる「曲水の宴」。曲水の宴とは、出席者が流れのそばに座り、上流から流れてくる盃が自分の前を通り過ぎるまでに和歌などを詠み、盃のお酒を飲んで次へ流すという風流な遊びです。この曲水の宴を模してつくられた平飾りの雛人形や、子どもの姿の雛人形「稚児雛」など、珍しいお雛様が公開されます。

開催名 依水園のひなまつり

開催期間 2022年2月7日(月) ~ 2022年3月6日(日) 9:30~16:30(受付は16:00まで)

開催場所 名勝依水園・主屋内

お問合わせ先 0742-25-0781

料金 大人 1,200円 高校生 500円 小中学生 300円(庭園入園含む)

休園日:毎火曜日(会期中は、臨時休園されていた水曜日も開園されます)

皆さん、ぜひ足をお運びください!