4月10日(土)の第5回古社寺を歩こう会「柳本は、魅力がいっぱい!」が近づいてまいりました。先日、参加者は51名とお伝えしましたが、追加のお申し込みやカウントの漏れがあり、最終的に55名もの大世帯となりました(ご案内いただく6名の方を加えると、61名に)! なお懇親会(打ち上げ)の参加者は21名です。

※当初募集の当ブログ記事

http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/c/6203795150fcb73747a0451b87c326e3

黒塚古墳

参加される55名の内訳は、私に直接メールでお申し込みいただいた方(ブログ参加者)が19名、「ナント・なら応援団」(観光ボランティア・グループのメンバー)が6名、それ以外の方(過去参加者、勤務先の関係者など)が30名です。

※満員御礼の当ブログ記事

http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/466ee09c733debc2337cd21ffb8a1334

発掘当時の黒塚古墳石室の様子(黒塚古墳展示館で。以下の2枚とも)

念のため、メールでお申し込みされた19名のお名前を以下に書いておきます。もし「あれ、私の名前がない!」という方がいらっしゃれば、至急この記事のコメント欄にお書き込みいただきたきたいと思います。

( )内の○印は懇親会参加、●は不参加の意味です。50音順に、

五條市のI田さん(●)、堺市のK井さん(○)、「京都食べ歩き同好会」の幹事さんで生駒市菜畑のK崎さんご夫妻(●)、生駒市山崎町のK島さんご夫妻(○)、このほどソムリエに合格されたひろこさん(○)、「独語力」のブロガーGさん(○)、滋賀県守山市の坂田さん(●)、大淀町北野のS木さんO島さん(●)、平城宮跡でボランティアガイドをされる西宮市のT馬さん(●)、2010年塾卒塾生のtsujikenさん(○)、T馬さんのお友達で船橋市のN瀬さん(○)、萬葉ウォークにも参加された王寺町のN織さんご夫妻(●)、大和郡山市のM本さん(○)、「まほろば(奈良・大和路)」のブロガーご姉妹(●)。以上の19名で、懇親会には8名の方が参加されます。

先日、N先輩たちと一緒に、柳本もてなしのまちづくり会・会長の北村泰清さん、同事務局長の永田禎一さん、当日ご案内いただく天理市山の辺の道ボランティアガイドの会・原田敢(すすむ)さんにお会いし、4/10の詳細スケジュールを決めました(この記事の写真も、当日撮影したものです)。コースは以下の通りです。

2010年4月10日(土) 10:00 JR柳本駅前に集合

(JR桜井線・和歌山行きで柳本駅に9:34到着)

列車ダイヤが変わりました。奈良からのアクセスは、近鉄大和西大寺9:04発(天理行普通)→近鉄天理着9:21乗換・JR天理9:28発(和歌山行普通)→柳本9:34着

点呼、集金(@2500円)、開会式のあと、

(午前の部)

黒塚古墳・黒塚古墳展示館

専行院

伊射奈岐神社・天神山古墳

行燈山古墳(崇神天皇陵)・櫛山古墳

トレイルセンター

(昼食・休憩)

長岳寺(参拝と昼食=三輪そうめんと柿の葉寿司)

(午後の部)

五智堂(=トップ写真)

光連寺跡

柳本飛行場跡・防空壕跡

15:30頃 JR柳本駅前で閉会式

(奈良方面へは柳本発15:47 天理15:53着 西大寺16:26着)

※懇親会は天理駅前の「天理観光ホテル」地下レストランで16:00~17:20まで(簡単な食事と1~2ドリンク @3500円)

柳本町内の武家屋敷(黒塚古墳の墳頂から望む)

当日はできたばかりの『柳本百選』を手に、上記の見どころをご案内いただきます。柳本町は、町を挙げてこの催しを大歓迎して下さっています。何分大人数ですので、安全第一に行動したいと思います(2グループに分かれて動きます)。原田さん、北村さん、永田さん、世話をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします!

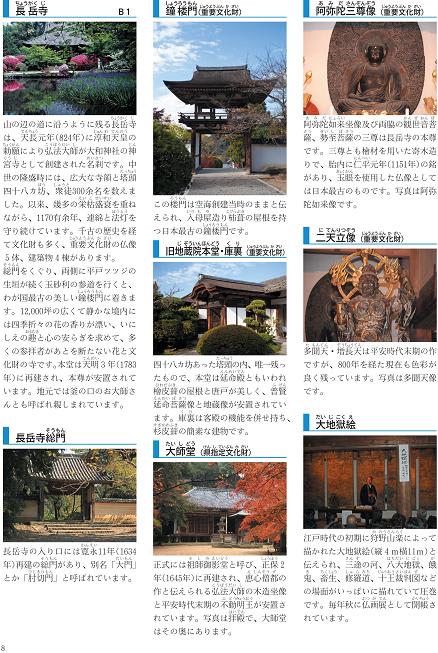

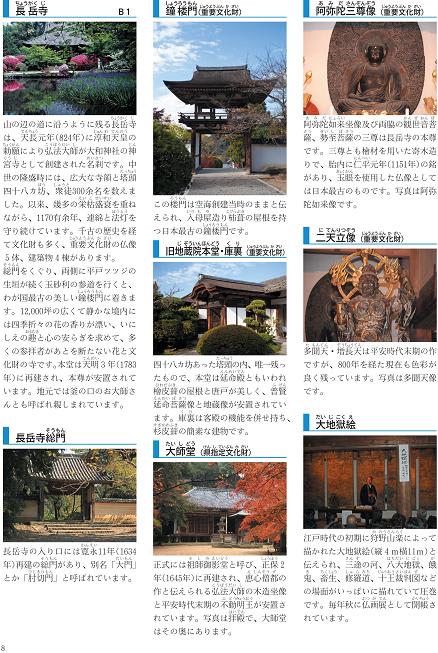

※参考:以下は『柳本百選』のP3とP8です。

※当初募集の当ブログ記事

http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/c/6203795150fcb73747a0451b87c326e3

黒塚古墳

参加される55名の内訳は、私に直接メールでお申し込みいただいた方(ブログ参加者)が19名、「ナント・なら応援団」(観光ボランティア・グループのメンバー)が6名、それ以外の方(過去参加者、勤務先の関係者など)が30名です。

※満員御礼の当ブログ記事

http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/466ee09c733debc2337cd21ffb8a1334

発掘当時の黒塚古墳石室の様子(黒塚古墳展示館で。以下の2枚とも)

念のため、メールでお申し込みされた19名のお名前を以下に書いておきます。もし「あれ、私の名前がない!」という方がいらっしゃれば、至急この記事のコメント欄にお書き込みいただきたきたいと思います。

( )内の○印は懇親会参加、●は不参加の意味です。50音順に、

五條市のI田さん(●)、堺市のK井さん(○)、「京都食べ歩き同好会」の幹事さんで生駒市菜畑のK崎さんご夫妻(●)、生駒市山崎町のK島さんご夫妻(○)、このほどソムリエに合格されたひろこさん(○)、「独語力」のブロガーGさん(○)、滋賀県守山市の坂田さん(●)、大淀町北野のS木さんO島さん(●)、平城宮跡でボランティアガイドをされる西宮市のT馬さん(●)、2010年塾卒塾生のtsujikenさん(○)、T馬さんのお友達で船橋市のN瀬さん(○)、萬葉ウォークにも参加された王寺町のN織さんご夫妻(●)、大和郡山市のM本さん(○)、「まほろば(奈良・大和路)」のブロガーご姉妹(●)。以上の19名で、懇親会には8名の方が参加されます。

先日、N先輩たちと一緒に、柳本もてなしのまちづくり会・会長の北村泰清さん、同事務局長の永田禎一さん、当日ご案内いただく天理市山の辺の道ボランティアガイドの会・原田敢(すすむ)さんにお会いし、4/10の詳細スケジュールを決めました(この記事の写真も、当日撮影したものです)。コースは以下の通りです。

2010年4月10日(土) 10:00 JR柳本駅前に集合

(JR桜井線・和歌山行きで柳本駅に9:34到着)

列車ダイヤが変わりました。奈良からのアクセスは、近鉄大和西大寺9:04発(天理行普通)→近鉄天理着9:21乗換・JR天理9:28発(和歌山行普通)→柳本9:34着

点呼、集金(@2500円)、開会式のあと、

(午前の部)

黒塚古墳・黒塚古墳展示館

専行院

伊射奈岐神社・天神山古墳

行燈山古墳(崇神天皇陵)・櫛山古墳

トレイルセンター

(昼食・休憩)

長岳寺(参拝と昼食=三輪そうめんと柿の葉寿司)

(午後の部)

五智堂(=トップ写真)

光連寺跡

柳本飛行場跡・防空壕跡

15:30頃 JR柳本駅前で閉会式

(奈良方面へは柳本発15:47 天理15:53着 西大寺16:26着)

※懇親会は天理駅前の「天理観光ホテル」地下レストランで16:00~17:20まで(簡単な食事と1~2ドリンク @3500円)

柳本町内の武家屋敷(黒塚古墳の墳頂から望む)

当日はできたばかりの『柳本百選』を手に、上記の見どころをご案内いただきます。柳本町は、町を挙げてこの催しを大歓迎して下さっています。何分大人数ですので、安全第一に行動したいと思います(2グループに分かれて動きます)。原田さん、北村さん、永田さん、世話をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします!

※参考:以下は『柳本百選』のP3とP8です。