誰が、こんな悪意に充ち満ちた記事を書いたのだろうか。産経新聞5/28付夕刊(大阪本社版)の「暗~い奈良の夜 花街で照らせ」という記事である。中見出しには《駅前8時で真っ暗/泊まる理由ない》という誹謗や《観光都市なのに「大仏商法」》という意味不明なフレーズが並ぶ。以下、記事全文を紹介(青字)しつつ、私のコメント(黒字)を加えさせていただく。

国内外から1300万人超の観光客が訪れる観光都市でありながら、主要駅周辺の飲食店の多くが午後8時に閉店するため「夜の街が暗い」と指摘される奈良で、こうした不満を解消しようと市が対策に乗り出した。

記事の中に出てくるのは「東向商店街」の話(近鉄・山口会長のコメント)、つまり近鉄奈良駅前だ。このリード文では勝手に「主要駅周辺」に拡大し、かつ事実を検証せずに「地の文」に変えている。新大宮駅前も大和西大寺駅前も富雄駅前も、飲食店はずいぶん遅くまで営業している。

観光客が多いため、進んで集客をしない商売人たちの姿勢は「大仏商法」とも称され、海外のガイドブックには「奈良は3時間で十分」と書かれる始末。市は約半世紀前まで栄えていた花街・元林院の復興を柱に、「夜の観光」活性化を目指す考えだ。

この記者は「大仏商法」の意味をご存じないようだ。もともともは「奈良は、東大寺の大仏という優れた観光コンテンツを持っているので、多くの観光客が自然と集まる」という褒め言葉として使われ出した。最近はこれを曲解して「優れた観光コンテンツを持っているのでそれに安住し、観光関連業者は積極的にPRせず、待ちの姿勢だ」という悪い意味に使う人が増えた。

しかしそれでも単に「観光客が多いため、進んで集客をしない」ということとは違う。「優れた観光コンテンツ」が前提だ。だから《観光都市なのに「大仏商法」》という珍妙な見出しをつけた整理部の記者も、全く理解していない。どうせ書くなら《「大仏商法」に安住?》くらいのところか。書いてほしくはないが…。

世界遺産・興福寺の南にある猿沢池のほとりに開けた花街、元林院。大正末期から昭和初期の最盛期には置屋は16軒を数え、200人超の芸舞妓(げいまいこ)で華やいだ。伊藤博文や志賀直哉、司馬遼太郎ら、政財界や文化人がこぞって訪れたという。今も昔ながらの木造建築が立ち並ぶが、現在、置屋の数は2軒で、芸妓も4人ほど。元林院町の人口も、昭和29年は213人だったが、現在は39人にまで激減している。飲食店などもあるが、夜になれば街は真っ暗だ。

もともと、近くに奈良市役所があったこともあり、飲み屋街として栄えていたが、市役所の移転がとどめを刺した格好だ。今は飲食店の数も少ない。それにしても「伊藤博文や志賀直哉、司馬遼太郎」と、こんなに時代も立場も違う人を、よく簡単にヨコに並べたものだ。伊藤博文は明治時代、陸軍演習の際などに對山楼(たいざんろう)によく来ていたようだ。志賀直哉は昭和の初期、奈良に住んでいた。司馬遼太郎はお母様が奈良県出身で、司馬自身、東大寺などへの取材で、何度も奈良を訪れている。

市は「『夜を楽しむ』という部分が奈良観光には欠けている」とし、重要なコンテンツと位置づける奈良町の「夜の活性化」のカギは元林院と設定。近畿日本鉄道の山口昌紀会長や画家の絹谷幸二氏ら有識者4人と、仲川げん市長による「元林院懇話会」を立ち上げ今月15日、初会合を開いた。仲川市長は「奈良は外国のガイドブックには『3時間で十分』と書かれ、通過する観光地になっている。『シカと大仏しかない』とされる現状を脱却したい」と意気込むが、効果的な打開策はまだ見えない。

記事は、市長の「外国のガイドブックには『3時間で十分』」を、わざわざリード文と本文に取り上げている。しかし無限にある「外国のガイドブック」の中で、これがどこの国のどのガイドブックのことなのか、突っ込んでいないし、裏も取っていない。

世界で最も広く読まれている外国語による観光ガイドブックは、『lonely planet』(ロンリー・プラネット)だ。私は2011年に発行された12版(最新版より1つ古い)を持っている。そこには真逆のことが書かれている。

Nara's best feature is its small size: it's quite possible to pack the most worthwhile sight into one full day. Many people visit Nara as a side trip from Kyoto, and comfortable express trains link the cities in about half an hour. Of course, it's preferable to spend two days here if you can.

(拙訳)奈良(市)の最も素晴らしい特徴は、そのサイズが小さいこと。最も価値のある観光地を、まる1日にまとめることが可能である。多くの人々は京都からの追加旅行として奈良を訪ねる。快適な特急列車は約30分で両市を結んでいる。可能であれば奈良に2日間を費やすことが、もちろん望ましい。

3時間どころか、まる1日から2日間の滞在が推奨されているのだ。『lonely planet』に逆らって「3時間で十分」と書いたマトモな「外国のガイドブック」があるとは、とても信じられない(辛口で知られる「trip advisor」のサイトにも出ていない)。しかも仲川市長は「3時間で十分」と書かれ、「通過する観光地になっている」ことが残念だと思い、「現状を脱却したい」と懇話会を立ち上げたのだ。その前段だけを針小棒大にとりあげることに、どんな意義があるというのか。

また《奈良町の「夜の活性化」》という記者の不用意なフレーズも、気になる。元林院町は奈良町の一角(北端)だが、今回の話は、もともと昼間の観光地である「奈良町」全体に関する夜の観光活性化の話ではないはず。「(奈良町の一角にある)元林院の夜の文化の復活による、奈良市の観光活性化」が目的だろう。なお「元林院懇話会」を報じた毎日新聞奈良版(5/16付)は、相当ニュアンスが違う。

《元林院:復興へ「新しい創作を」 奈良で懇話会初開催》《ならまちの一角で、花街の歴史がある元林院(がんりいん)の復興懇話会が15日、奈良市役所で初めて開かれた。南北朝から室町時代にかけて興福寺の別院・元林院があった一角で、江戸時代には絵師が多く住んだ。明治から花街として発展し、芸妓(げいこ)が鉄道で着いたばかりの観光客に芸を見せ、春日大社に神楽を奉納するなど、観光振興に役立っていたことが紹介された》。

《山口昌紀・近鉄会長は「餅飯殿や椿井も含めたエリアで、奈良の町衆が遊びに行って楽しい街に。若い従業員に三味線を教え、猿沢池に舞台を出して歩行者天国にするなど、細かい施策の積み重ねが重要」と話した。元林院町に生家がある画家、絹谷幸二さんは、かつて存在したサロン文化の思い出を語り「食文化でも踊りでも昔の復活だけでは駄目。女性も楽しめる、奈良らしい、新しい創作がいる」と指摘した。仲川げん市長は「鹿と大仏だけ見て帰ってしまう方が多い。滞在時間を延ばし、奈良の魅力に触れていただく仕掛けを考えたい」と話した。次回は7月ごろの開催を予定している【松本博子】》。

理路整然として過不足のない、お手本にしたいような記事である。閑話休題。産経の引用を続ける。

活性化策の第1弾としては、国内外から多くの観光客が訪れる9月の「なら国際映画祭」に合わせ、お座敷体験や日本舞踊上演などを実施する方向で検討している。市の担当者は「奈良の街は、頑張って商売しなくても季節を問わず観光客が訪れるからか、『大仏商法』といわれる特殊な環境。店が開いていないから観光客が宿泊しないのか、客が来ないから閉めるのか分からないが、悪循環になっていることは間違いない」と話している。

駅前8時で真っ暗/泊まる理由ない

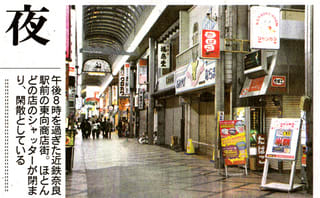

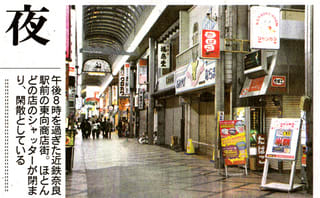

バックパックを背負った外国人や、修学旅行の子供たち…。新緑の奈良は、観光客であふれかえっているが、午後8時になれば主要観光地のターミナルである近鉄奈良駅周辺の商店街はシャッターがほとんど閉まって飲食店の明かりも消え、人影はなくなる。奈良市が開いた「懇話会」では、委員からそんな街の現状に厳しい声が上がった。

この記事には、「午後8時を過ぎた近鉄奈良駅前の東向商店街。ほとんどの店のシャッターが閉まり、閑散としている」として写真が出ているが、この写真に写っているのは、ぷかりこ(原田たばこ店)、横田物産本店(土産物店)、福泉堂(名産品店)と銀杏や(喫茶店)。本来、夜遅くに訪ねるような店ではない(なお原田たばこ店の右奥にあるジャンボカラオケ広場は、深夜まで開いている)。しかも異常に人が少ない。「午後8時を過ぎた」とあるが、本当に「午後8時を少し過ぎた」時間帯の写真なのだろうか。

「昔は東向商店街も午後9時半ぐらいまで開いていた。でも、今は午後8時にはシャッターが閉まっとるでしょ」かつての奈良町のにぎわいを知る近畿日本鉄道の山口昌紀会長は懇話会でこう指摘。かつての元林院について「旦那衆の社交場だった」とし、「気の張ったお客さんが来るときは、家に芸妓を呼んだ。花街は料亭だけではなく、市民の生活と密着していた」と振り返った。

近鉄系の「月日亭」(東向商店街)も、午後10時まで開い

ている。午後8時に閉まるのは「うどん亭」(近鉄系)だ

「昔は東向商店街も午後9時半ぐらいまで開いていた。でも、今は午後8時にはシャッターが閉まっとるでしょ」という発言を載せているが、この「昔」とはいつのことか。少なくとも、私が初めて奈良に住み始めた1978年(昭和53年)の東向商店街は、今より早く店を閉めていた。今は東向商店街で、最終電車までハシゴすることが可能である。

産経記事に登場する、シャッターの閉まった店。向かって右はぷかりこ(原田たばこ店)、

となりは横田物産本店(土産物店)。いずれも飲食店ではない(6/1午後4時に撮影)

画家の絹谷幸二氏も「今は働くばかりで、夜が暗いですな」。ほかにも、「しっとり飲める場所がない」「ホテルがないから(奈良には)泊まらないんじゃない。泊まる理由がないからや。あれば業者もホテルをつくる」と、厳しい意見が相次いだ。元林院については「憩いの場として夜の雰囲気を残しながら、住んで楽しい街に仕上げていくことが大事」との指摘も。懇話会は今後、定期的に開催され、奈良の「夜の観光」活性化に向けた対策を検討するという。

絹谷氏は東京を拠点に活動されているので、現状をよくご存じないようだ。「しっとり飲める場所がない」とおっしゃるが、私はいつでも、夜遅くまで「しっとり飲める場所」を紹介させていただきたい(絹谷氏のご親戚の「まんぎょく」は、午後11時までしっとり飲める)。また「今は働くばかり」というくだりも疑問だ。奈良県は、県外就業率(県外の職場で働く比率)が約3割で日本一である。「地元民は、地元で働いていない」のが現状である。

そのとなりは福泉堂(名産品店)と銀杏や(いちょうや=喫茶店)。6/1午後4時に撮影

また「ホテルがないから泊まらないんじゃない。泊まる理由がないからや」とおっしゃるが、この「懇話会」は、その「泊まる理由を作ろう」という懇話会のはず。7月以降に開催される次回以降では、もっと実のある議論をしていただくことを期待している。毎日新聞によれば、元林院に息づいていた「夜の文化」を復活させようという壮大な計画のようだから。言葉尻をとらえられ、つまらぬ茶々を入れさせないためにも…。

この産経記事、ネット上でも物議を醸している。焦点は産経記事の《海外のガイドブックに「奈良は3時間で十分」と書かれる始末》というくだり。K田さんのFacebookによると、

(5/28 K田さん)盟友が「悪意」と評したが、確かに悪意ではないと云えばウソになると感じる。3時間で終わる、との事だが、逆な言い方をすれば、3時間しか見ていない。また、3時間分のコンテンツだけではないのに、それだけしか見ないのは、その人の自由。もっと云うなら、30分で終わる人も居るかも知れないし、例えば大仏だけなら、30分で十分。もっと言うなら、スカイツリーなんかは、5分で十分やないですか??? 上から見下ろすだけなんだから。それに3000円位の入館料を取る。これこそ、ぼったくり。奈良で3時間、見学して、いくらのお金を使うか、この記事書いた人、ちと考えたらいい。店の閉まるのが早いってんなら、さっさと閉まるまでに行けばいい事やし、飲食系は、もっと遅くまでやってる。

またこの元林院プロジェクト、近鉄の偉いさんなんか名が有るけど、この会社、元林院なんかを使ってない。花街なんだけど、ここを使って接待してるのは、私の子供の頃、40年以上前に終わった。奈良の会社…それも名だたる民間企業が接待しないのだから、花街がなくなるのなんて当たり前。近鉄なんかを、有識者に入れるから、総論賛成・各論反対になるのは、当たり前の成り行きだ。これ書いたの、ホントに記者か???

(5/28 K岡さん)「主要駅周辺の飲食店の多くが午後8時に閉店するため」って そうなのでしょうか… ちゃんと数えてるのでしょうか… 食品小売店が大多数入ってませんか… それに、この写真、20時の撮影でしょうか

(5/29 T井さん)心ない記者の心ない記事で、奈良のイメージが音を立てて崩れていく気がします…。

(5/29 K田さん)K岡先輩、飲食店が、例えば仮に8時で閉まったら、多分、激怒されてると思います。我々が、いっぱい飲みに行けないやないですか!?それに第一、8時に閉まってるのは販売店のみで、食事どころは開いてますよ。それに言われる様に、これ私の見るところ9時廻ってる感じです。

(5/30 K田さん)ボロクソ言うんなら、来なけりゃイイんです。極端な言い方なら、こんな見方なら、3時間ももったいないです。ハルカスで高い入場料払って、上から5分で満足いただく方が、価値あります。どんな記者が書いたか、聞いてみたい気もしますが、そいつに言わせれば海外のガイドブックに書いてあった、位の事だと想定され、事実を報道したまで位の開き直りコメが来る事が想定されます。

どちらにせよ、価値を認めた方々に来て頂けて、満足してもらって、その方々のみで、奈良の経済が廻れば、私はそれで十分満足かと感じます。ミスマッチのお客様がいくら来られても、これは不平不満でしか無い訳ですから、こんな方々が来られるが故に、店云々となるのだと思っています。

産経の記事は、奈良のことを知らない記者が言葉の上っ面だけをとらえ、「悪意」に充ち満ちた記事に仕立て上げた、という風にしか読めない。せめて『lonely planet』くらい、チェックしてほしかった。しかも夕刊なので、奈良版ではなく大阪本社版になる。ネットにも転載されたので、全国・全世界に「奈良の悪口」が発信された。《心ない記者の心ない記事で、奈良のイメージが音を立てて崩れていく気がします》という意見には同感だ。悪口を書くことは記者の自由だが、どうせ書くなら「愛のある」悪口を書いていただきたいと切に願う。

この記事のことを紹介した私のFBに、Kenji Maekawaさんが、こんなコメントをしてくださいました(2024.5.31)。

3時間で十分は、朝日、観光経済新聞、週刊東洋経済、産経、読売、日経、All About NEWS、TBS、まぐまぐニュース!などが報じ、抗議に対しても「平成18年の『奈良県外国人観光客実態調査結果報告書』に書かれた内容に基づいていると確認」「報告書では、『ロンリー・プラネット』等には、奈良観光旅行の紹介を滞在3時間程度あれば可能と紹介」とのことでしたが、当の調査をした県庁職員は「当時の新聞報道にその旨の記載があった」「しかしロンリープラネットにそのような記載内容は確認できなかった」と、調査内容が事実でなかったと認めています。

しかし、産経は記事を2021年までネット上に公開し続けたため、3時間が栗栖史博・Saki(2015)『奈良あるある』、博学こだわり倶楽部(2020)『47都道府県 話のネタ大事典』などにも引用されてしまっていますね。

一方、奈良の夜は早いについても、2024年1月23日放送のNHK・ならナビが「午後6時半を回ると多くの店が営業を終えています」、2024年5月30日放送のABCテレビ・newsおかえりが「日中は真っ直ぐに歩けないほど混雑していた駅前の商店街も、夜は一変」と報じています。

https://youtu.be/zUx9BeZFO1w

国内外から1300万人超の観光客が訪れる観光都市でありながら、主要駅周辺の飲食店の多くが午後8時に閉店するため「夜の街が暗い」と指摘される奈良で、こうした不満を解消しようと市が対策に乗り出した。

記事の中に出てくるのは「東向商店街」の話(近鉄・山口会長のコメント)、つまり近鉄奈良駅前だ。このリード文では勝手に「主要駅周辺」に拡大し、かつ事実を検証せずに「地の文」に変えている。新大宮駅前も大和西大寺駅前も富雄駅前も、飲食店はずいぶん遅くまで営業している。

観光客が多いため、進んで集客をしない商売人たちの姿勢は「大仏商法」とも称され、海外のガイドブックには「奈良は3時間で十分」と書かれる始末。市は約半世紀前まで栄えていた花街・元林院の復興を柱に、「夜の観光」活性化を目指す考えだ。

この記者は「大仏商法」の意味をご存じないようだ。もともともは「奈良は、東大寺の大仏という優れた観光コンテンツを持っているので、多くの観光客が自然と集まる」という褒め言葉として使われ出した。最近はこれを曲解して「優れた観光コンテンツを持っているのでそれに安住し、観光関連業者は積極的にPRせず、待ちの姿勢だ」という悪い意味に使う人が増えた。

しかしそれでも単に「観光客が多いため、進んで集客をしない」ということとは違う。「優れた観光コンテンツ」が前提だ。だから《観光都市なのに「大仏商法」》という珍妙な見出しをつけた整理部の記者も、全く理解していない。どうせ書くなら《「大仏商法」に安住?》くらいのところか。書いてほしくはないが…。

元林院町・菊乃さんの「つるや」の月替わりランチ。これで2,500円!菊乃さんのホームページから拝借

世界遺産・興福寺の南にある猿沢池のほとりに開けた花街、元林院。大正末期から昭和初期の最盛期には置屋は16軒を数え、200人超の芸舞妓(げいまいこ)で華やいだ。伊藤博文や志賀直哉、司馬遼太郎ら、政財界や文化人がこぞって訪れたという。今も昔ながらの木造建築が立ち並ぶが、現在、置屋の数は2軒で、芸妓も4人ほど。元林院町の人口も、昭和29年は213人だったが、現在は39人にまで激減している。飲食店などもあるが、夜になれば街は真っ暗だ。

もともと、近くに奈良市役所があったこともあり、飲み屋街として栄えていたが、市役所の移転がとどめを刺した格好だ。今は飲食店の数も少ない。それにしても「伊藤博文や志賀直哉、司馬遼太郎」と、こんなに時代も立場も違う人を、よく簡単にヨコに並べたものだ。伊藤博文は明治時代、陸軍演習の際などに對山楼(たいざんろう)によく来ていたようだ。志賀直哉は昭和の初期、奈良に住んでいた。司馬遼太郎はお母様が奈良県出身で、司馬自身、東大寺などへの取材で、何度も奈良を訪れている。

市は「『夜を楽しむ』という部分が奈良観光には欠けている」とし、重要なコンテンツと位置づける奈良町の「夜の活性化」のカギは元林院と設定。近畿日本鉄道の山口昌紀会長や画家の絹谷幸二氏ら有識者4人と、仲川げん市長による「元林院懇話会」を立ち上げ今月15日、初会合を開いた。仲川市長は「奈良は外国のガイドブックには『3時間で十分』と書かれ、通過する観光地になっている。『シカと大仏しかない』とされる現状を脱却したい」と意気込むが、効果的な打開策はまだ見えない。

記事は、市長の「外国のガイドブックには『3時間で十分』」を、わざわざリード文と本文に取り上げている。しかし無限にある「外国のガイドブック」の中で、これがどこの国のどのガイドブックのことなのか、突っ込んでいないし、裏も取っていない。

世界で最も広く読まれている外国語による観光ガイドブックは、『lonely planet』(ロンリー・プラネット)だ。私は2011年に発行された12版(最新版より1つ古い)を持っている。そこには真逆のことが書かれている。

| Lonely Planet Japan |

| Lonely Planet | |

| Lonely Planet Publications Pty Ltd |

Nara's best feature is its small size: it's quite possible to pack the most worthwhile sight into one full day. Many people visit Nara as a side trip from Kyoto, and comfortable express trains link the cities in about half an hour. Of course, it's preferable to spend two days here if you can.

(拙訳)奈良(市)の最も素晴らしい特徴は、そのサイズが小さいこと。最も価値のある観光地を、まる1日にまとめることが可能である。多くの人々は京都からの追加旅行として奈良を訪ねる。快適な特急列車は約30分で両市を結んでいる。可能であれば奈良に2日間を費やすことが、もちろん望ましい。

3時間どころか、まる1日から2日間の滞在が推奨されているのだ。『lonely planet』に逆らって「3時間で十分」と書いたマトモな「外国のガイドブック」があるとは、とても信じられない(辛口で知られる「trip advisor」のサイトにも出ていない)。しかも仲川市長は「3時間で十分」と書かれ、「通過する観光地になっている」ことが残念だと思い、「現状を脱却したい」と懇話会を立ち上げたのだ。その前段だけを針小棒大にとりあげることに、どんな意義があるというのか。

また《奈良町の「夜の活性化」》という記者の不用意なフレーズも、気になる。元林院町は奈良町の一角(北端)だが、今回の話は、もともと昼間の観光地である「奈良町」全体に関する夜の観光活性化の話ではないはず。「(奈良町の一角にある)元林院の夜の文化の復活による、奈良市の観光活性化」が目的だろう。なお「元林院懇話会」を報じた毎日新聞奈良版(5/16付)は、相当ニュアンスが違う。

《元林院:復興へ「新しい創作を」 奈良で懇話会初開催》《ならまちの一角で、花街の歴史がある元林院(がんりいん)の復興懇話会が15日、奈良市役所で初めて開かれた。南北朝から室町時代にかけて興福寺の別院・元林院があった一角で、江戸時代には絵師が多く住んだ。明治から花街として発展し、芸妓(げいこ)が鉄道で着いたばかりの観光客に芸を見せ、春日大社に神楽を奉納するなど、観光振興に役立っていたことが紹介された》。

《山口昌紀・近鉄会長は「餅飯殿や椿井も含めたエリアで、奈良の町衆が遊びに行って楽しい街に。若い従業員に三味線を教え、猿沢池に舞台を出して歩行者天国にするなど、細かい施策の積み重ねが重要」と話した。元林院町に生家がある画家、絹谷幸二さんは、かつて存在したサロン文化の思い出を語り「食文化でも踊りでも昔の復活だけでは駄目。女性も楽しめる、奈良らしい、新しい創作がいる」と指摘した。仲川げん市長は「鹿と大仏だけ見て帰ってしまう方が多い。滞在時間を延ばし、奈良の魅力に触れていただく仕掛けを考えたい」と話した。次回は7月ごろの開催を予定している【松本博子】》。

理路整然として過不足のない、お手本にしたいような記事である。閑話休題。産経の引用を続ける。

活性化策の第1弾としては、国内外から多くの観光客が訪れる9月の「なら国際映画祭」に合わせ、お座敷体験や日本舞踊上演などを実施する方向で検討している。市の担当者は「奈良の街は、頑張って商売しなくても季節を問わず観光客が訪れるからか、『大仏商法』といわれる特殊な環境。店が開いていないから観光客が宿泊しないのか、客が来ないから閉めるのか分からないが、悪循環になっていることは間違いない」と話している。

駅前8時で真っ暗/泊まる理由ない

バックパックを背負った外国人や、修学旅行の子供たち…。新緑の奈良は、観光客であふれかえっているが、午後8時になれば主要観光地のターミナルである近鉄奈良駅周辺の商店街はシャッターがほとんど閉まって飲食店の明かりも消え、人影はなくなる。奈良市が開いた「懇話会」では、委員からそんな街の現状に厳しい声が上がった。

この記事には、「午後8時を過ぎた近鉄奈良駅前の東向商店街。ほとんどの店のシャッターが閉まり、閑散としている」として写真が出ているが、この写真に写っているのは、ぷかりこ(原田たばこ店)、横田物産本店(土産物店)、福泉堂(名産品店)と銀杏や(喫茶店)。本来、夜遅くに訪ねるような店ではない(なお原田たばこ店の右奥にあるジャンボカラオケ広場は、深夜まで開いている)。しかも異常に人が少ない。「午後8時を過ぎた」とあるが、本当に「午後8時を少し過ぎた」時間帯の写真なのだろうか。

昼間の東向商店街。以下3点の写真は、6/1(日)の午後4時に撮影したもの(6/3追加)

「昔は東向商店街も午後9時半ぐらいまで開いていた。でも、今は午後8時にはシャッターが閉まっとるでしょ」かつての奈良町のにぎわいを知る近畿日本鉄道の山口昌紀会長は懇話会でこう指摘。かつての元林院について「旦那衆の社交場だった」とし、「気の張ったお客さんが来るときは、家に芸妓を呼んだ。花街は料亭だけではなく、市民の生活と密着していた」と振り返った。

近鉄系の「月日亭」(東向商店街)も、午後10時まで開い

ている。午後8時に閉まるのは「うどん亭」(近鉄系)だ

「昔は東向商店街も午後9時半ぐらいまで開いていた。でも、今は午後8時にはシャッターが閉まっとるでしょ」という発言を載せているが、この「昔」とはいつのことか。少なくとも、私が初めて奈良に住み始めた1978年(昭和53年)の東向商店街は、今より早く店を閉めていた。今は東向商店街で、最終電車までハシゴすることが可能である。

産経記事に登場する、シャッターの閉まった店。向かって右はぷかりこ(原田たばこ店)、

となりは横田物産本店(土産物店)。いずれも飲食店ではない(6/1午後4時に撮影)

画家の絹谷幸二氏も「今は働くばかりで、夜が暗いですな」。ほかにも、「しっとり飲める場所がない」「ホテルがないから(奈良には)泊まらないんじゃない。泊まる理由がないからや。あれば業者もホテルをつくる」と、厳しい意見が相次いだ。元林院については「憩いの場として夜の雰囲気を残しながら、住んで楽しい街に仕上げていくことが大事」との指摘も。懇話会は今後、定期的に開催され、奈良の「夜の観光」活性化に向けた対策を検討するという。

絹谷氏は東京を拠点に活動されているので、現状をよくご存じないようだ。「しっとり飲める場所がない」とおっしゃるが、私はいつでも、夜遅くまで「しっとり飲める場所」を紹介させていただきたい(絹谷氏のご親戚の「まんぎょく」は、午後11時までしっとり飲める)。また「今は働くばかり」というくだりも疑問だ。奈良県は、県外就業率(県外の職場で働く比率)が約3割で日本一である。「地元民は、地元で働いていない」のが現状である。

そのとなりは福泉堂(名産品店)と銀杏や(いちょうや=喫茶店)。6/1午後4時に撮影

また「ホテルがないから泊まらないんじゃない。泊まる理由がないからや」とおっしゃるが、この「懇話会」は、その「泊まる理由を作ろう」という懇話会のはず。7月以降に開催される次回以降では、もっと実のある議論をしていただくことを期待している。毎日新聞によれば、元林院に息づいていた「夜の文化」を復活させようという壮大な計画のようだから。言葉尻をとらえられ、つまらぬ茶々を入れさせないためにも…。

この産経記事、ネット上でも物議を醸している。焦点は産経記事の《海外のガイドブックに「奈良は3時間で十分」と書かれる始末》というくだり。K田さんのFacebookによると、

(5/28 K田さん)盟友が「悪意」と評したが、確かに悪意ではないと云えばウソになると感じる。3時間で終わる、との事だが、逆な言い方をすれば、3時間しか見ていない。また、3時間分のコンテンツだけではないのに、それだけしか見ないのは、その人の自由。もっと云うなら、30分で終わる人も居るかも知れないし、例えば大仏だけなら、30分で十分。もっと言うなら、スカイツリーなんかは、5分で十分やないですか??? 上から見下ろすだけなんだから。それに3000円位の入館料を取る。これこそ、ぼったくり。奈良で3時間、見学して、いくらのお金を使うか、この記事書いた人、ちと考えたらいい。店の閉まるのが早いってんなら、さっさと閉まるまでに行けばいい事やし、飲食系は、もっと遅くまでやってる。

またこの元林院プロジェクト、近鉄の偉いさんなんか名が有るけど、この会社、元林院なんかを使ってない。花街なんだけど、ここを使って接待してるのは、私の子供の頃、40年以上前に終わった。奈良の会社…それも名だたる民間企業が接待しないのだから、花街がなくなるのなんて当たり前。近鉄なんかを、有識者に入れるから、総論賛成・各論反対になるのは、当たり前の成り行きだ。これ書いたの、ホントに記者か???

(5/28 K岡さん)「主要駅周辺の飲食店の多くが午後8時に閉店するため」って そうなのでしょうか… ちゃんと数えてるのでしょうか… 食品小売店が大多数入ってませんか… それに、この写真、20時の撮影でしょうか

(5/29 T井さん)心ない記者の心ない記事で、奈良のイメージが音を立てて崩れていく気がします…。

(5/29 K田さん)K岡先輩、飲食店が、例えば仮に8時で閉まったら、多分、激怒されてると思います。我々が、いっぱい飲みに行けないやないですか!?それに第一、8時に閉まってるのは販売店のみで、食事どころは開いてますよ。それに言われる様に、これ私の見るところ9時廻ってる感じです。

(5/30 K田さん)ボロクソ言うんなら、来なけりゃイイんです。極端な言い方なら、こんな見方なら、3時間ももったいないです。ハルカスで高い入場料払って、上から5分で満足いただく方が、価値あります。どんな記者が書いたか、聞いてみたい気もしますが、そいつに言わせれば海外のガイドブックに書いてあった、位の事だと想定され、事実を報道したまで位の開き直りコメが来る事が想定されます。

どちらにせよ、価値を認めた方々に来て頂けて、満足してもらって、その方々のみで、奈良の経済が廻れば、私はそれで十分満足かと感じます。ミスマッチのお客様がいくら来られても、これは不平不満でしか無い訳ですから、こんな方々が来られるが故に、店云々となるのだと思っています。

産経の記事は、奈良のことを知らない記者が言葉の上っ面だけをとらえ、「悪意」に充ち満ちた記事に仕立て上げた、という風にしか読めない。せめて『lonely planet』くらい、チェックしてほしかった。しかも夕刊なので、奈良版ではなく大阪本社版になる。ネットにも転載されたので、全国・全世界に「奈良の悪口」が発信された。《心ない記者の心ない記事で、奈良のイメージが音を立てて崩れていく気がします》という意見には同感だ。悪口を書くことは記者の自由だが、どうせ書くなら「愛のある」悪口を書いていただきたいと切に願う。

この記事のことを紹介した私のFBに、Kenji Maekawaさんが、こんなコメントをしてくださいました(2024.5.31)。

3時間で十分は、朝日、観光経済新聞、週刊東洋経済、産経、読売、日経、All About NEWS、TBS、まぐまぐニュース!などが報じ、抗議に対しても「平成18年の『奈良県外国人観光客実態調査結果報告書』に書かれた内容に基づいていると確認」「報告書では、『ロンリー・プラネット』等には、奈良観光旅行の紹介を滞在3時間程度あれば可能と紹介」とのことでしたが、当の調査をした県庁職員は「当時の新聞報道にその旨の記載があった」「しかしロンリープラネットにそのような記載内容は確認できなかった」と、調査内容が事実でなかったと認めています。

しかし、産経は記事を2021年までネット上に公開し続けたため、3時間が栗栖史博・Saki(2015)『奈良あるある』、博学こだわり倶楽部(2020)『47都道府県 話のネタ大事典』などにも引用されてしまっていますね。

一方、奈良の夜は早いについても、2024年1月23日放送のNHK・ならナビが「午後6時半を回ると多くの店が営業を終えています」、2024年5月30日放送のABCテレビ・newsおかえりが「日中は真っ直ぐに歩けないほど混雑していた駅前の商店街も、夜は一変」と報じています。

https://youtu.be/zUx9BeZFO1w