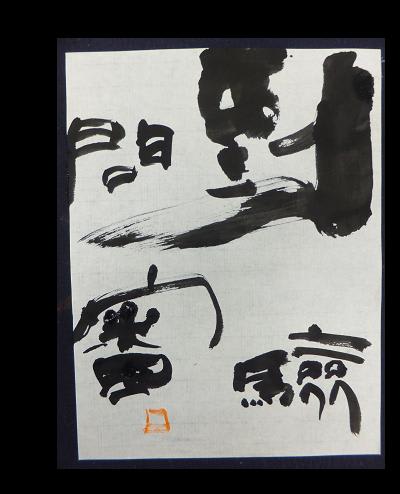

「梗蜀各二」 木簡より (半紙)

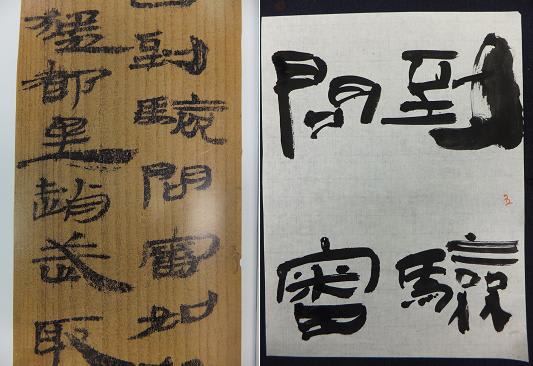

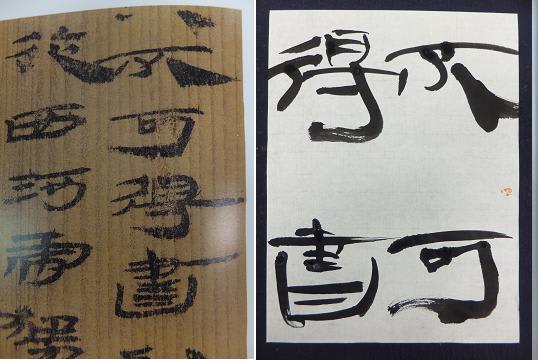

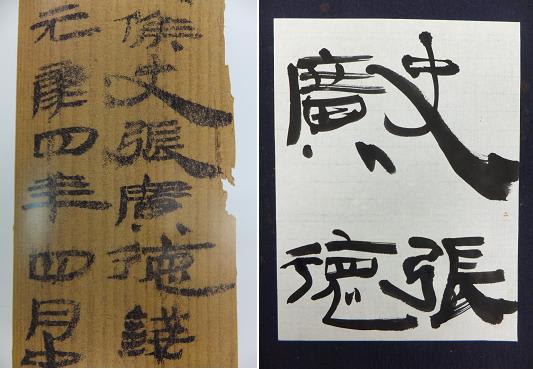

原本はこれ↓なんですけどね。

なので、臨書というより、インスパイア。

「考えすぎて行動しないより、素直に行動することが大事」

「人生において大事なのは、毎日を面白がれるかどうかだ」

って、どちらも専修大学教授(スポーツ心理学)の佐藤雅幸さんのことば。

木簡を臨書していると、うんうん、ほんとそうって思えてくるのでして。

木簡は一つ一つ、それぞれの個性に満ちていて。

どれも形なんてものに囚われていなくて、

大雑把なものや几帳面なもの、

頑ななものや大らかなもの、

急いでいたり生真面目だったり。

生身の生きてる書が、木簡の一番の魅力かなって思う。

そこから感じるものを、私なりに表現できたらって思う。

久々に今日の1曲は Tom Waits の♪ Way Down in the Hole

いつか、いつの日か、こんな書が書きたいと思うなり

原本はこれ↓なんですけどね。

なので、臨書というより、インスパイア。

「考えすぎて行動しないより、素直に行動することが大事」

「人生において大事なのは、毎日を面白がれるかどうかだ」

って、どちらも専修大学教授(スポーツ心理学)の佐藤雅幸さんのことば。

木簡を臨書していると、うんうん、ほんとそうって思えてくるのでして。

木簡は一つ一つ、それぞれの個性に満ちていて。

どれも形なんてものに囚われていなくて、

大雑把なものや几帳面なもの、

頑ななものや大らかなもの、

急いでいたり生真面目だったり。

生身の生きてる書が、木簡の一番の魅力かなって思う。

そこから感じるものを、私なりに表現できたらって思う。

久々に今日の1曲は Tom Waits の♪ Way Down in the Hole

いつか、いつの日か、こんな書が書きたいと思うなり

そうそう、5月26日まで、菊池寛美記念

そうそう、5月26日まで、菊池寛美記念  それから、楽しい印と書画を画かれるもぐら庵さんから個展のご案内を頂きました~

それから、楽しい印と書画を画かれるもぐら庵さんから個展のご案内を頂きました~

クラプトンも参加のバージョンですが。

クラプトンも参加のバージョンですが。

ということで、作品はあらじ

ということで、作品はあらじ

っていう表現も

っていう表現も