ここ1週間の酷暑 に比べれば、かなりマシ

に比べれば、かなりマシ だったような気がして、きょうも外出

だったような気がして、きょうも外出 してきました

してきました

きょうの行程 は以下のとおりです。

は以下のとおりです。

自宅 ⇒徒歩

⇒徒歩 ⇒最寄り駅⇒武蔵野線

⇒最寄り駅⇒武蔵野線 ⇒南浦和駅⇒京浜東北線

⇒南浦和駅⇒京浜東北線 ⇒浦和駅⇒徒歩

⇒浦和駅⇒徒歩 ⇒シネコン

⇒シネコン ⇒徒歩

⇒徒歩 ⇒浦和駅⇒湘南新宿ライン

⇒浦和駅⇒湘南新宿ライン ⇒恵比寿駅⇒山手線

⇒恵比寿駅⇒山手線 ⇒目黒駅⇒徒歩

⇒目黒駅⇒徒歩 ⇒目黒区美術館

⇒目黒区美術館 ⇒徒歩

⇒徒歩 ⇒目黒駅⇒山手線

⇒目黒駅⇒山手線 ⇒池袋駅⇒買い物

⇒池袋駅⇒買い物 ⇒池袋駅⇒埼京線

⇒池袋駅⇒埼京線 ⇒最寄り駅⇒徒歩

⇒最寄り駅⇒徒歩 ⇒自宅

⇒自宅

この行程 から察せられるかもしれませんが、今日のTASKは、以下の三つでした。

から察せられるかもしれませんが、今日のTASKは、以下の三つでした。

1) 映画「日本のいちばん長い日」 を鑑賞

を鑑賞

2) 「村野藤吾の建築」 を鑑賞

を鑑賞

3) 帰省土産 を購入

を購入

そして、無事にTASKを完遂

まずは、きょう公開初日 となった原田眞人監督

となった原田眞人監督 ・脚本の 映画「日本のいちばん長い日」のことから書き始めます。

・脚本の 映画「日本のいちばん長い日」のことから書き始めます。

「日本のいちばん長い日」といえば岡本喜八監督による1967年に公開された作品

「日本のいちばん長い日」といえば岡本喜八監督による1967年に公開された作品 が思い出される私でございまして(TV

が思い出される私でございまして(TV でしか観たことがない…

でしか観たことがない… )、三船敏郎演じる阿南陸軍大臣

)、三船敏郎演じる阿南陸軍大臣 が、閉じられた雨戸の隙間から朝日

が、閉じられた雨戸の隙間から朝日 が差し込む縁側で自刃

が差し込む縁側で自刃 するシーン(うなり声が蘇るよう…

するシーン(うなり声が蘇るよう… )がきつく

)がきつく 脳裏に刻み込まれています、

脳裏に刻み込まれています、

そんなわけで、私は、この1967年版と、2015年版とで、どこが違う?、どれだけ違う? という視点 から見始めたのですが、、、、かなぁ~り違っていました

から見始めたのですが、、、、かなぁ~り違っていました

もちろん、ベースとなるストーリーは、現実に起こったできとですし、さらにいえば、版が変わったとはいえ、ベースとなったのは同じ半藤一利さんの作品 ですから、1967年版と2015年版とで基本が違うはずはないのですが、「ただのリメイクじゃないよ」という原田監督のつぶやきが聞こえるよう

ですから、1967年版と2015年版とで基本が違うはずはないのですが、「ただのリメイクじゃないよ」という原田監督のつぶやきが聞こえるよう

そもそも、玉音盤の争奪戦 をメインに、1945年8月14~15日の24時間に焦点を絞った1967年版に対して、2015年版は、昭和天皇がぐっと前に出て、昭和天皇・鈴木首相・阿南陸相の3人の「大人のつながり」を描き込んだ点で大いに異なります

をメインに、1945年8月14~15日の24時間に焦点を絞った1967年版に対して、2015年版は、昭和天皇がぐっと前に出て、昭和天皇・鈴木首相・阿南陸相の3人の「大人のつながり」を描き込んだ点で大いに異なります

そして、余計な「みどころ」を創作 することなく、事実(証言)に沿って近代日本にとって最大級

することなく、事実(証言)に沿って近代日本にとって最大級 の「重要な日々」を真っ正面から描いたこの作品

の「重要な日々」を真っ正面から描いたこの作品 、これはこれは良い作品だぁ

、これはこれは良い作品だぁ

ただ、難を言えば、なんの予備知識も先入観もなしでこの作品を観た人 が、話の流れを理解をできるか疑問です。

が、話の流れを理解をできるか疑問です。

もちろん、映画 ですから、「絵で語る」のが基本で、お節介なナレーションやテロップで説明を加えるのは無粋の極み

ですから、「絵で語る」のが基本で、お節介なナレーションやテロップで説明を加えるのは無粋の極み だと私は思っています(この点で原田監督は潔い

だと私は思っています(この点で原田監督は潔い )

)

さはさりながら、登場人物のほとんどが早口 だし、出てくる単語の多くが今や使われなくなってしまったことば(いわゆる“死語”

だし、出てくる単語の多くが今や使われなくなってしまったことば(いわゆる“死語” )

)

ちょっとこの辺りを危惧 しております。

しております。

一方、阿南陸相役の役所広司、鈴木首相役の山努、迫水書記官役の堤真一を始め、出演者の演技は素晴らしい ものだったと思います。

ものだったと思います。

とりわけ昭和天皇を演じたモックン、相当にプレッシャー があったとは思いますが、見事

があったとは思いますが、見事 でした。良い役者になってきなぁと思います。

でした。良い役者になってきなぁと思います。

まだ書きたいネタ が残っていますが、「村野藤吾の建築」の話ともども、また後日

が残っていますが、「村野藤吾の建築」の話ともども、また後日

初日の

初日の

に入金し(約

に入金し(約 ほど貯まっていました)、

ほど貯まっていました)、

なんです

なんです

には結構な量の書き込み

には結構な量の書き込み が残りました。

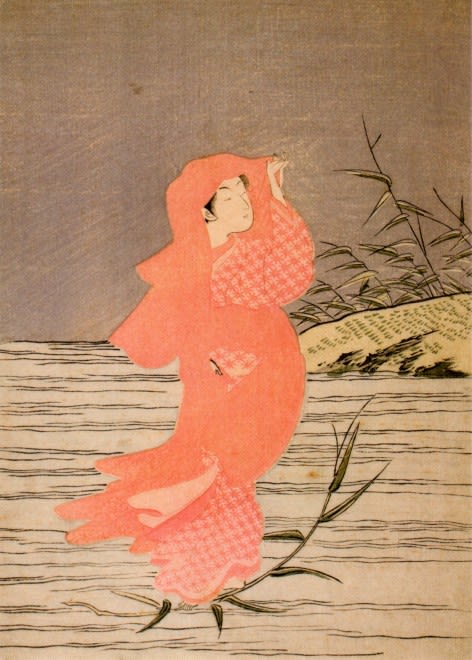

が残りました。 着物の

着物の ようでした。

ようでした。

がホント

がホント